由中国文化遗产研究院承担编制展陈内容大纲的隋唐大运河文化博物馆基本陈列展《国运泱泱》和互动体验展《一粒米的漕运之旅》将于5月18日盛大开展。

讲述隋唐大运河波澜壮阔的历史

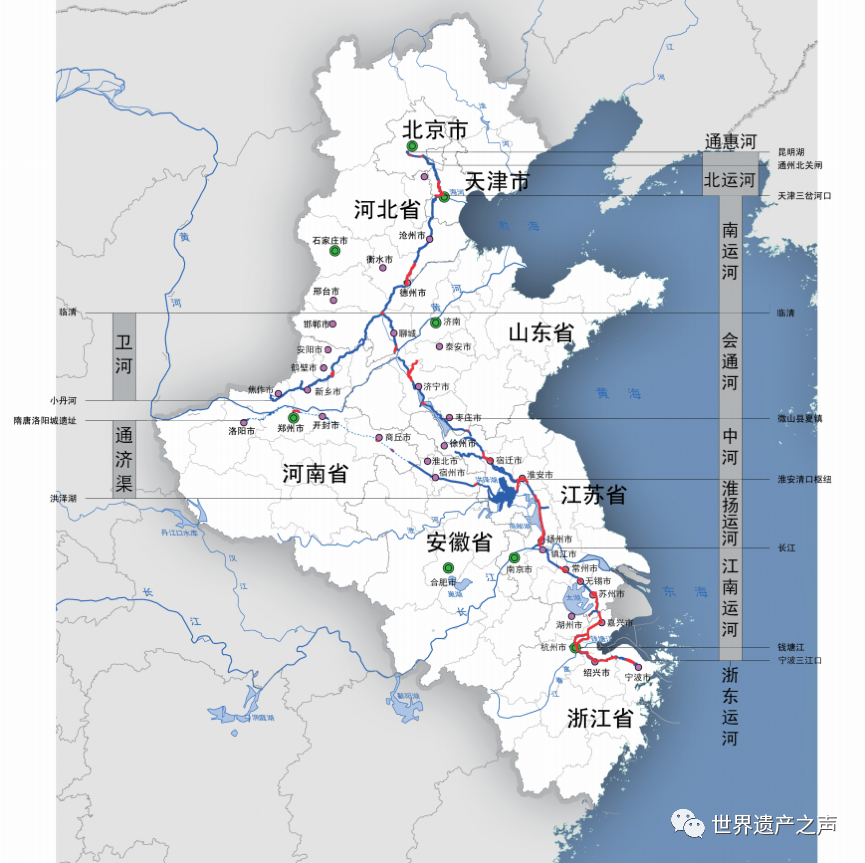

中国大运河是世界上延续时间最长、规模最大、影响最广的水路交通系统,是中国古代先民卓越智慧和创造力的杰出范例,是工业革命前最重要的东方文明技术成就。大运河自春秋始凿,至汉唐逐步发展完善,在后世历代始终承担着维系国家统一、文明延续、经济社会繁荣、文化传承的重要使命,支撑起了中华文明的持续发展。今天,大运河被新时代赋予了新的价值和功能,成为宝贵文化遗产和中国优秀传统文化“活化”之河。

大运河世界遗产构成图

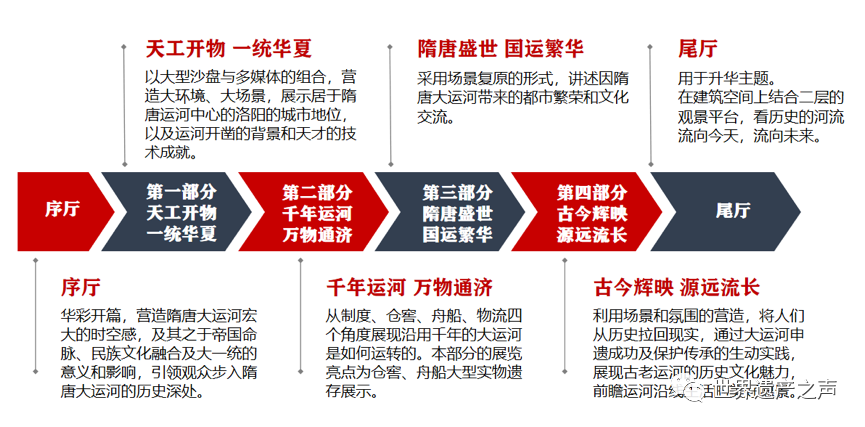

隋唐大运河文化博物馆位于河南省洛阳市,是全国首个围绕隋唐大运河进行系统性阐释的博物馆。在大运河的时空体系下,以洛阳为中心的隋唐大运河是其首次贯通全国,实现政治一统、经济畅通、文化交流的杰出见证。不过,这一时期的运河由于时代久远,只留下了若干考古遗址和零散的文物,如何通过有限的实物证据,把宏大精彩的历史故事讲述给观众,为展览策划带来了前所未有的挑战。

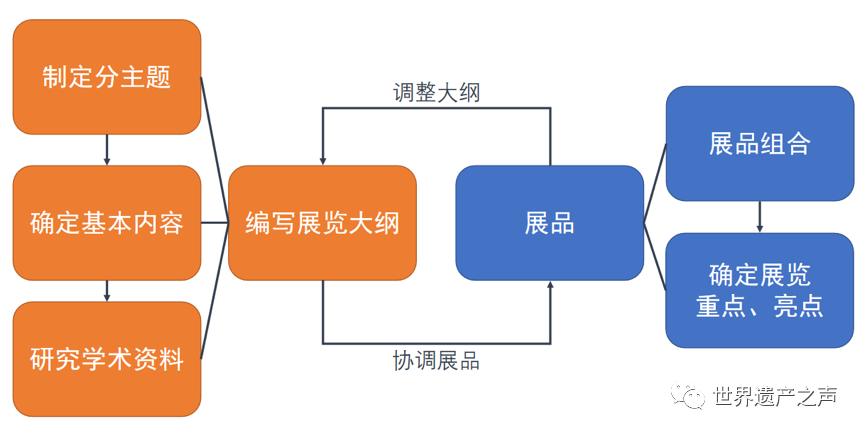

中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心项目组首先充分发挥其申遗文本团队的专业与资源优势,以深入、扎实的研究积累,准确把握和梳理隋唐大运河价值特点,向历史学、考古学、运河学等资深专家请教,确立大纲编制的专业性基础。

其次,项目组对国内已有同类博物馆进行调查研习,在博众家之长的视野下,精准把握隋唐宋时期运河的时代特色,和以洛阳为中心的空间特点,确立该展陈独具特色的策展语境。

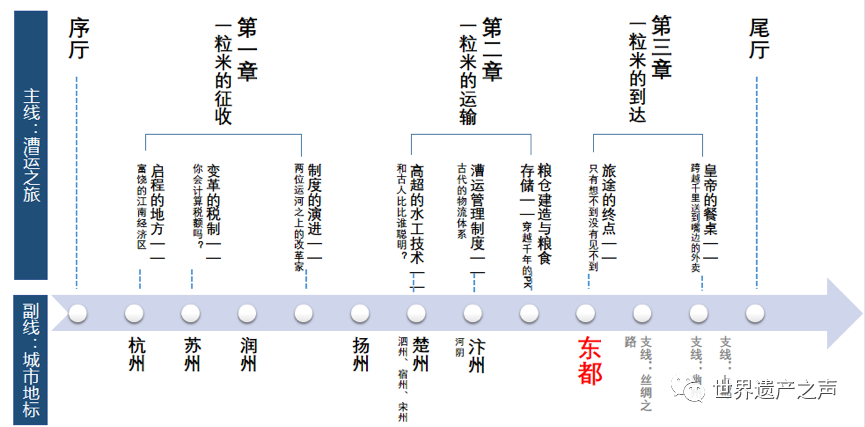

随后,依托中国世界文化遗产中心近年来开展世界文化遗产交流共享体系建设的经验,着重在细节阐发、故事讲述、情境设计等环节,尝试将基本陈列的严肃严谨与参观者需求的灵活性相结合。

项目组既围绕文物、尊重文物,更跳出文物,突破文物局限,不断调整、勾连叙事框架和文物梳理两条线索,数易其稿。同时,展览策划始终贴合、呼应隋唐大运河博物馆建筑外观设计特色和内部展线设置,不断优化展线,最终形成完善的展陈框架。

项目成果包含基本陈列展《国运泱泱——隋唐大运河文化展》和互动体验展《一粒米的漕运之旅》两个展览的展览内容大纲,以及解说词、文物清单、互动展项清单、展览内容解读说明、形式与设计建议等相关附件。

该项目自2020年上半年承接起,至2021年底成果通过验收,历时两年。项目组克服了新冠疫情的爆发和波动的持续影响,高效完成了项目对接、资料梳理、现场调研、确定展览主题、构建叙事框架、编制文本等工作。期间项目组多次召开专家研讨会修改、完善文本,并深入与形式设计单位、施工单位对接,根据对接实际情况调整文本,为有序开展博物馆筹备、布展等工作奠定坚实基础。

《国运泱泱——隋唐大运河文化展》框架

《一粒米的漕运之旅》框架

从申遗文本到价值传播

作为大运河申遗文本、保护管理规划的编制团队,中国文化遗产研究院近年来不断突破业务边界,积极参与大运河国家文化公园建设,在遗产阐释展示、交流共享、价值传播等方面不断探索。本项目也是中国文化遗产研究院承担的首个博物馆基本陈列展览大纲编制项目,标志着在世界文化遗产工作领域的深度与广度的进一步拓宽,形成了从价值研究、申遗文本与规划编制、监测方案,到标识系统、价值阐释等更为完整的业务链。

同时,展览策划是将学术语言和规划语言转化为公众语言的过程,搭建起世界遗产与大众的桥梁,让遗产的“突出普遍价值”在更广泛的受众范围内,以更通俗易懂的方式讲述,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,让遗产活起来。

隋唐大运河文化博物馆建设背景

隋唐大运河文化博物馆是深入学习贯彻习近平总书记关于国家文化公园建设的重要指示精神的重大举措,经《大运河文化保护传承利用规划纲要》《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》《大运河文化遗产保护传承专项规划》列为国家级重点项目,是全国重要的运河文化研究与展示基地。经过多方人员的辛勤工作,该馆将于2022年5月18日开放。

中国文化遗产研究院受洛阳市文物局委托,自2020年起,有幸深度参与隋唐大运河文化博物馆建设,承担了基本陈列《国运泱泱——隋唐大运河文化展》和互动体验展《一粒米的漕运之旅》的展览大纲编制。

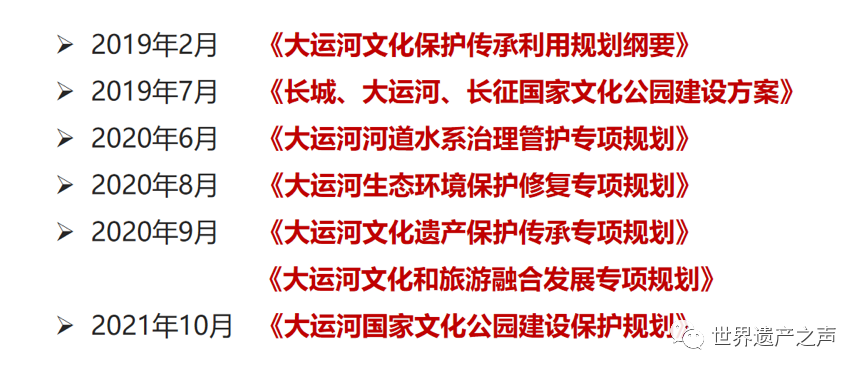

国家相继出台的一系列重要文件,谋划了大运河遗产保护传承利用的总体格局,指引着大运河阐释与展示工作的方向和目标。项目组在深入研究国家级规划所确定的基本原则、总体目标和各项任务的基础上开展上述大纲编制工作。

世界遗产之声还将继续与大家分享关于隋唐大运河文化博物馆及其展览的信息,敬请期待。