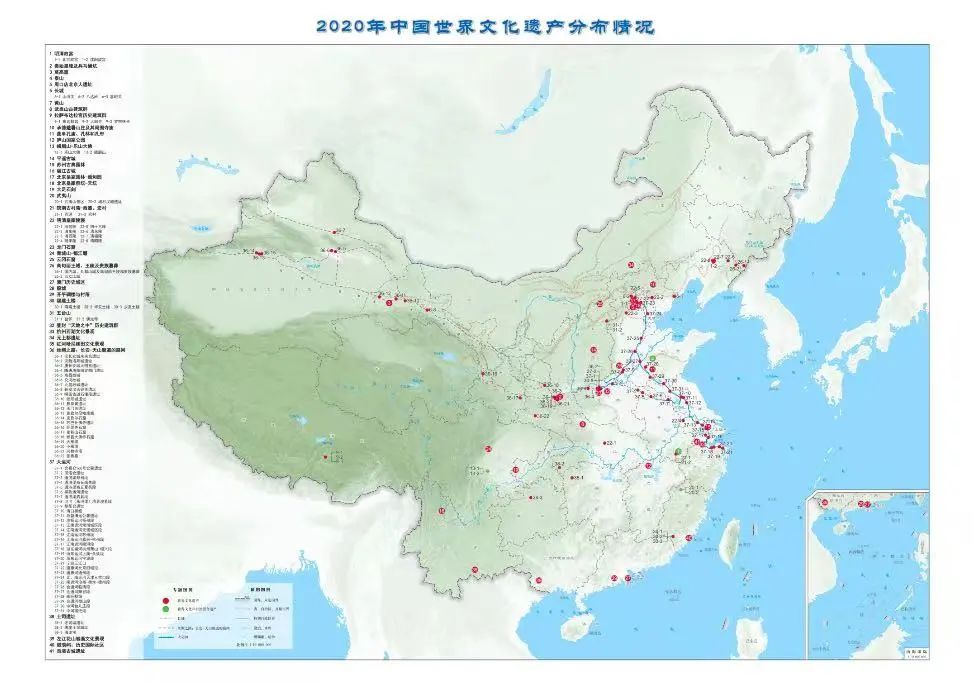

截至2021年7月,中国已有56项世界文化遗产和自然遗产列入《世界遗产名录》,其中有42项是文化遗产或文化和自然混合遗产。

近些年,由于国家文化政策的扶持、地方政府高涨的申遗热情、媒体的大力宣传,中国社会各界出现了对世界文化遗产保护工作的空前支持和重视。

另一方面,随着我国社会经济和文化事业的快速发展,公众对精神文化层面的需求也水涨船高,并逐渐提出更高的需求和期待。

2020年度中国世界文化遗产分布情况|图片来源:世界遗产之声公众号

客观上来看,我国世界文化遗产分布甚广、种类众多,其规模、形态、环境、保护状况等因素千差万别。

如何保护好这些珍贵的文化遗产,如何进行有效的日常监测,以使它们免受自然灾害和人为因素的破坏,是一项复杂且艰巨的工作。

基于上述情况,中国文化遗产研究院“中国世界文化遗产中心”在国家文物局的支持下,于2014年上线运营中国世界文化遗产监测预警总平台,与全国42项世界文化遗产的100余个遗产地管理方全部建立了有效的数据交换机制和相关业务联系。

由此获得的监测数据和成果,后来成为撰写“全国世界文化遗产年度保护状况总报告(下面简称‘总报告’)”的原始材料,并用以总结保护经验,指导下一步工作。

中国世界文化遗产监测总平台|图片来源:世界遗产之声公众号

《中国世界文化遗产2020年度保护状况总报告》

综合反映2020年我国世界文化遗产保护管理状况的权威研究报告。

综合反映2020年我国世界文化遗产保护管理状况的权威研究报告。自2015年以来,已连续发布七年。

由总报告、专题报告、专家视野三个板块组成,共计20余万字。

2021年12月,《中国世界文化遗产2020年度保护状况总报告》出炉。这是继2015年首次报告发布以来,连续发布的第七份总报告。

20余万字的报告,凝聚着40余个遗产地、以及中国世界文化遗产中心每位工作人员夜以继日的心血。这些监测数据的背后,是一个庞大而复杂的世界遗产监测体系的成功运作。

如今,越来越多的世界文化遗产地得到更科学和系统的保护,各遗产地的管理机构纷纷以更清晰、更有趣的方式阐述着它们的历史意义和文化内涵;有越来越多的公众将打卡世界文化遗产变成一种新的旅游时尚,也因此有更多的人关心着它们的发展和未来。

那么,遗产监测到底是怎么回事?我国的世界遗产监测工作在国家层面是怎样开展的?

中国世界文化遗产监测预警总平台又是如何运作的?

一年一度的总报告是如何形成的?

在疫情全球肆虐的特殊时期,我国世界文化遗产的可持续发展目标是哪些?

作为热衷世界文化遗产的公众,我们又可以做些什么?

此次,文化遗产沙龙第六期,我们有幸邀请到中国文化遗产研究院“中国世界文化遗产中心”的张依萌、罗颖、高晨翔三位老师,将从不同的角度,讲述世界文化遗产背后的“守护者”的故事。

中国首批世界文化遗产之一 ——北京故宫|图片来源:CHP

活动 · 信息

2022年4月14日(周四)19:30——21:00

主办

北京文化遗产保护中心

中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心

协办

文博圈

流程

19:30-20:15 嘉宾主题发言

张依萌:总体介绍监测与年报工作

罗颖:从“监测年报”看2020年的世界文化遗产

高晨翔:疫情之下的世界遗产

20:15-21:00

嘉宾对谈、观众提问环节。

平台

方式一:北京文化遗产保护中心视频号

方式二:北京文化遗产保护中心 B站直播间

主讲 · 嘉宾

张依萌

中国文化遗产研究院副研究馆员

中国世界文化遗产监测预警总平台负责人

主要从事长城考古、保护与管理研究,中国世界文化遗产监测保护研究。参与全国长城资源调查与认定、主持国家文物局长城执法专项督察等工作,参与国家哲学社会科学基金重大项目“明长城资源调查资料整理与研究”,“中国考古学百年史(1921-2021)”,发表论文专著20余篇(部)。

罗颖

中国文化遗产研究院工程师

主要从事中国世界文化遗产监测管理相关工作

作为主要参与人,完成了《中国世界文化遗产地监测工作指南》以及《中国世界文化遗产年度保护状况总报告》等工作。主持、参与了多项世界文化遗产、中国世界文化遗产预备名单项目的保护管理规划、监测方案编制工作。

高晨翔

中国文化遗产研究院馆员

主要从事世界遗产国际趋势研究,参与编写《中国世界文化遗产年度保护状况总报告》。

主持人

胡新宇

北京文化遗产保护中心理事

四合书院创始人

曾代表英国王储慈善基金会(中国)与东城区政府合作完成“史家胡同博物馆”,与故宫博物院和中央新闻纪录电影制片厂合作完成《皇帝的秘密花园》纪录片等文化遗产项目。

直播预约方式

1扫码关注北京文化遗产保护中心视频号

2扫码关注北京文化遗产保护中心B站直播间