原文刊载于《中国文化遗产》2022年第5期:专题研究 《世界遗产公约》50年

我国海洋文化遗产空间区划及其规划策略

梁智尧(中国文化遗产研究院 北京 100029)

赵 云(中国文化遗产研究院 北京 100029)

冯 辽(中国文化遗产研究院 北京 100029)

摘要:从国土空间规划视角,引入文化带、文化区和文化景观区三个层次,在宏观上对我国海洋文化遗产空间结构进行梳理。将海洋文化遗产空间总结为“一带四区八核心”的格局。“一带”是指我国领土东部与海洋接壤处,海洋文化遗产分布呈现带状的形态。“四区”是指根据沿海地区的河流水系和以方言为代表特征的文化圈,即结合地理和文化的因素,对海洋文明遗产带进行了区划,包括南海片区、东海与台湾海峡片区、长江流域片区和黄渤海片区。“八核心”是指在各分区中,由于历史原因逐渐积累而发展出来的经济和文化的中心区域,包括了粤港澳核心区、北部湾核心区、海南岛核心区、福州-潮汕核心区、台湾核心区、沪杭核心区、京津冀核心区和胶东核心区。以海洋文化遗产空间网状结构为理论依据,在中观层面,探讨各分区的空间结构关系和规划策略,并以南海片区为例进行了具体分析。海洋文化遗产空间格局的提出,可为国家文化公园建设提供借鉴。

关键词:海洋文化遗产;空间区划;空间规划;规划策略

引 言

在国内外文化遗产的定义和分类体系中,海洋文化遗产并非特指一种遗产类型,其内涵侧重强调文化遗产所产生的历史性和环境性背景与海洋这一地理因素存在密切联系。就此特性而言,海洋文化遗产的认知与文化地理学存在着天然关联。

我国大陆海岸线有18,400千米,具有丰富的海洋资源。浙江地区的跨湖桥、井头山遗址和河姆渡等史前遗址显示,中国先民在距今8000多年前就从事着与海洋相关的生活生产活动。以海上丝绸之路为重要代表的海洋活动对中国古代文化的形成和发展起着举足轻重作用。中国古代文明构成的轮廓大致可由世界文化遗产地理分布来显示,即可划分为以历代都城为代表的中原文化、以长江流域为依托的南方多元文化、中西方文化碰撞与交融的西域文化和向海而生的海洋文化(图1)。海洋文化遗产研究对完形我国文化遗产空间认知是不可或缺的组成部分。

图1 以世界文化遗产为代表的中国古代文化区划

(底图引自:中国文化遗产研究院.中国世界文化遗产2019年度保护状况总报告[M].北京:文物出版社)2019:168,作者改绘)

自2005年由曲金良[1]、袁晓春[2]和刘家沂[3]等率先提出和推动海洋文化遗产研究以来,已从各维度各方向逐渐积累出一定的学术成果。李庆新、王国安、刘庆和王经伦等[4-7],多以现有行政区划或自然海域为范围,进行个案研究。曲金良[8]研究了早期中国海洋文化历史地理格局,刘丽[9]归纳和总结了海洋文化区域特征,等等。但以上都未把“文化”和实质的“遗产”关联起来。笔者认为,应从文化地理上对我国海洋文化遗产空间层级进行系统梳理,制定不同区域的保护利用规划策略,唯此方能把握海洋文化遗产保护与利用的研究方向和工作重点。

一、海洋文化遗产空间区划

(一)国际世界遗产可持续发展的理念与趋势

国际世界遗产理念的发展趋势通常反映着当下遗产保护实践的前沿。自2015年11月第20届世界遗产公约缔约国大会通过《将可持续发展视角融入<世界遗产公约>的政策文件》以来,世界遗产可持续发展已成为当前遗产学界重要的研究热点。

世界遗产可持续发展与海洋文化遗产空间区划的核心关联在于,遗产保护的区域规划视角是保障世界遗产可持续发展能实现的重要手段①,亦即若要有效实现海洋文化遗产的可持续发展,需先从区域层面对其进行认知和研究,在此基础上,再从中微观层面探讨海洋文化遗产整体性规划策略。这也是本文开展海洋文化遗产空间区划和规划策略研究的重要理论支点。

(二)文化遗产空间与国土空间规划

我国的区域规划主要体现在国土空间规划上。2019年5月,中共中央、国务院发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确指出:“国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。”[10]2021年3月,自然资源部和国家文物局联合发布《关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》②[11]。由此可见,我国国土空间规划对文化遗产资源是非常重视的。

在文化遗产空间体系里的各类空间③,侧重战略性的跨区域文化遗产空间构建尤为具有重要意义,如文化线路、遗产廊道、文化带等“线”性文化遗产,以及文化生态保护区、文化区、文化景观区等“面”状文化遗产。这些文化遗产空间反映了文化遗产保护和利用从“点”到“面”,从“分”到“合”的认识趋势。

(三)海洋文化遗产的空间层次构成及其类型

海上丝绸之路遗产是海洋文化遗产最为突出的组成部分。因国家“一带一路”建设的需求,海上丝绸之路遗产作为其重要的文化支撑,申报列入《世界遗产名录》具有国家战略性的意义和地位④。海上丝绸之路遗产的特殊之处在于,其多地域的连接路线是在海上,虽然存在大量的沉船遗址,但这些遗址在考古、展示和利用上都存在困难。而留存在陆地上的遗产点只是海丝线路的始末端,这些遗产点自身的联系并不构成线路。

根据跨区域文化遗产空间构建的特点,以及海洋文化遗产的特点和重点,可引入文化带、文化区、文化景观区,以及海上丝绸之路申遗构成遗产点作为海洋文化遗产的空间层次划分依据(图2)。

图2 中国海洋文化遗产空间层次构成

(作者自绘)

文化遗产的本质共性是文化现象[12]。描述文化现象首先是指明其发生的具体时空。从空间性视角来看,尤其是与大陆地理相比时,海洋文化遗产可分为:海洋水下遗产、海岛遗产、大陆海岸带遗产、内陆地区的与海洋文化相关的遗产。

从时间性角度来看,海洋文化遗产与区域发展史密切相关,其是人类涉海活动在具体时间维度上的沉淀,因此,可从涉海活动的内容主题进行分类,包括:涉海生活遗产、涉海生产遗产、涉海防御遗产、海事管理遗产、涉海交流遗产、涉海宗教及民间信仰遗产。本文着重从时间维度对海洋文化遗产进行分类。

(四)海洋文化遗产文化带、文化区和核心区

1.海洋文化遗产文化带

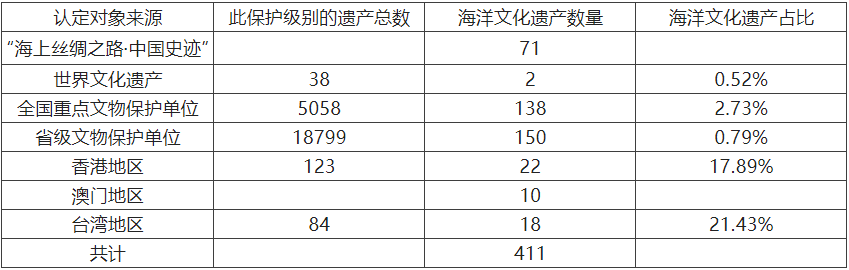

除了《中国世界文化遗产预备名单》中“海上丝绸之路·中国史迹”的71处遗产点之外,根据海洋遗产的定义和分类标准,从目前已公布的世界遗产名录、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位⑤、港澳台文化遗产中,遴选出海洋文化遗产340处⑥。其中,世界文化遗产2项,全国重点文物保护单位138处,省级文物保护单位150处,港澳台地区文化遗产50处(香港22处、澳门10处、台湾18处)。共计411处海洋文化遗产(见表1)。

表1 中国海洋文化遗产统计

(数据来源:中国文化遗产研究院.“中国海洋遗产保护与可持续发展研究”课题报告,2021年)

从梳理情况来看,我国沿海地区的海洋遗产形成了一条明显的文化沉积带(图3)。在文化遗产空间格局中,此文化带正是我国东方海洋文化的有力体现。以海洋遗产文化带为载体,以海上丝绸之路遗产为重心,通过合理的文化遗产空间规划,可让海洋文化遗产成为沿海地区社会、文化和经济发展的推动力量之一,从而也可实现海洋文化遗产的可持续发展。

图3 海洋文化遗产分布与区划

(底图来源:国家地理信息公共服务平台

https://www.tianditu.gov.cn,作者改绘)2.海洋文化遗产文化区

海洋文化遗产文化带涉及的地域非常广,而且我国的地域文化差异比较明显,为了能从区域上把握海洋文化遗产的特性,可在文化地理上进一步区分为不同的区域。海洋文化遗产区划所体现出来的是遗产的表象,其背后是遗产所处地域的自然地理和文化习俗的特性。

(1)河流水系、方言区与海洋文化遗产分布。在自然地理环境中,海洋文化遗产的区域特性不仅与海洋区域有关,而且与陆地上的河流水系有密切联系。虽然临海地区的人们可从海洋中获取丰富的资源,但生活和生产所依赖的基本条件,如淡水、遮蔽场所、生产工具、物资运输等等,大部分仍是在陆地上获取或进行,地处河流区域,对生产生活具有巨大的优势。而且,在古代,文化的传播和交融主要沿着物资运输路线展开,河流水运作为重要的物资和人员沟通方式,处在同一河流水系的区域,在长期频繁的交往中,在一定程度上会呈现出文化上的趋同。

从河流水系分布的现状来看,海洋文化遗产文化带涉及到7个水系,包括珠江水系、东南沿海水系、长江水系、淮河水系、胶东沿海水系、辽东沿海水系和辽河河海水系。其中,珠江水系和广西南部的东南沿海水系在历史上有着频繁的交流活动,也即物资多经珠江水系转入南流江,至北部湾或出海贸易。福建地区的东南沿海水系主要与闽江、晋江、九龙江和韩江有关系。淮河水系涉及的海洋文化遗产比较少,但淮河以北的胶东沿海水系和辽东沿海水系、辽河河海水系,围绕渤海有着丰富的海洋活动遗存。三者无论是在地理上抑或是在历史上,都存在密切的亲缘性。

从方言分布来看,珠江水系和东南沿海水系(南流江)基本上处在粤语区,海南岛由于在开发过程中,移民大多由福建地区迁入,所以目前当地人所讲的是闽语。东南沿海水系(闽江水系、晋江、九龙江和韩江)被闽语区覆盖。长江水系在上海和杭州湾地区处在吴语区。淮河水系、胶东沿海水系、辽东沿海水系和辽河河海水系为官话区,它们跟中原文化的发展关系密切。

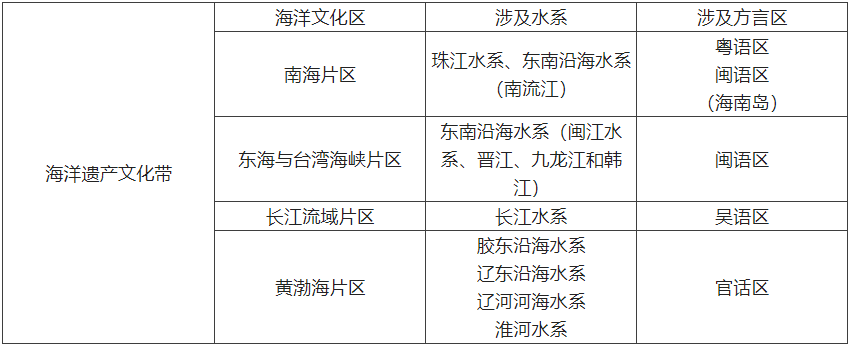

(2)海洋文化遗产区划。依据河流水系和方言分区情况,即地理环境和文化习俗两个层次,可把海洋文化遗产文化带划分为四个片区,即南海片区、东海与台湾海峡片区、长江流域片区和黄渤海片区(图3)。每个片区涉及的水系和方言区如表2。

表2 海洋文化遗产区划与水系、方言区的关系对照(作者整理)

由于自中古至近现代,我国沿海的贸易活动持续地得到发展,因此涉海交流遗产在四个片区都有相当程度的表现,但它们也有一些各自的特点。从密集程度上看,珠江三角洲和长江三角洲是海洋文化遗产分布较密集,这既跟内陆水运线路有关,也与区域城市经济发展相联系,或说是海外贸易、内陆水运线路和区域城市经济发展三者互为因果。

在南海片区,涉海防御遗产比较突出。在东海和台湾海峡片区涉海宗教和民间信仰遗产的密集出现是其特点之一,这可能与妈祖的发源、兴起和传播有关。在黄渤海片区,涉海生活遗产和涉海生产遗产出现的频率比其他区域要多,如果从历史发展的角度来看,这片区域海洋文化的形成和发展比较早可能是其成因之一。

3.海洋文化遗产核心区

从现存海洋文化遗产现象联系到其所在区域的文化地理背景,是海洋文化遗产区划的目的之一。由于内河流水系出海口位置、城市历史发展状况,以及海外贸易路线变化等原因,在片区内会逐渐形成海洋文化的中心,在这些中心区域通常也就成为海洋文化遗产的核心区域。

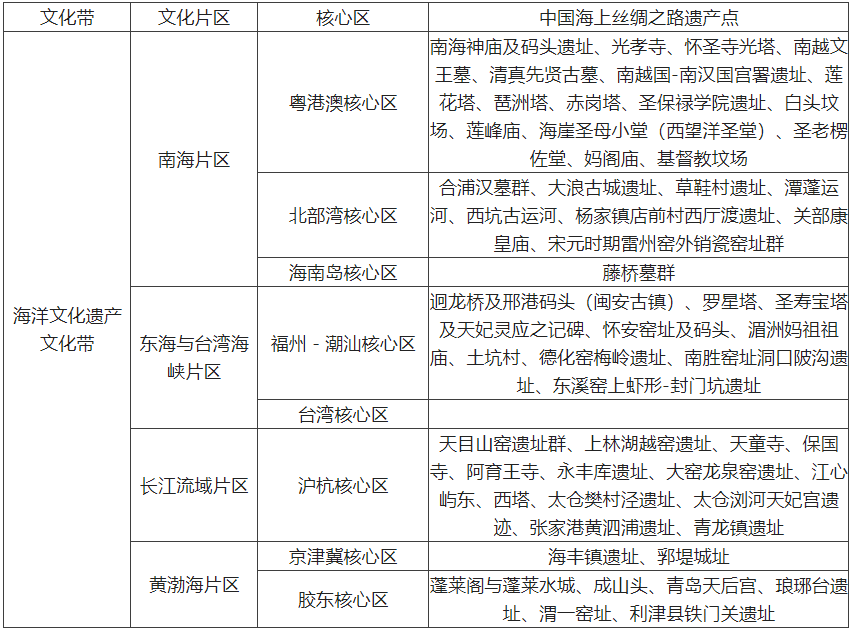

根据相关文献和课题组的实地调研,海洋文化遗产文化带可归结出8个核心,即南海片区的粤港澳核心区、北部湾核心区和海南岛核心区,东海与台湾海峡片区的福州-潮汕核心区和台湾核心区,长江流域片区的沪杭核心区,黄渤海片区的京津冀核心区和胶东核心区(图4)。这些核心区可根据自身的海洋文化遗产资源进行该区域的遗产空间规划。

图4 “一带四区八核心”的海洋文化遗产空间格局

(底图来源:国家地理信息公共服务平台

https://www.tianditu.gov.cn,作者改绘)

4.海洋文化遗产空间格局

海洋文化遗产空间可总结为“一带四区八核心”。海洋文化遗产文化带—海洋文化遗产文化区—海洋文化遗产核心区—海上丝绸之路遗产点,这4个层次构成了中国海洋文化遗产的空间格局(见表3,图4)。

表3 中国海洋文化遗产空间各层级对应表(作者整理)

二、海洋文化遗产空间规划策略

(一)海洋文化遗产空间网状结构建构

在明确海洋文化遗产空间格局的情况下,可对各区域海洋文化遗产资源进行整合并作出相应的空间规划。对于遗产资源的“整合”,它既往后看,也朝前发展,即通过对地域历史文化的解读和重构,以此指示和启发对遗产资源规划途径和方向。在方法论上,区域遗产资源整合的关键在于区分层次和建立层次间的关系,从而形成空间上的网状结构(图5)。

图5 海洋文化遗产空间网状结构和规划策略关系图(作者自绘)

空间网状结构要素主要包含有关联节点和链接线,这两个要素贯穿于不同层次的空间结构中。就本课题而言,区域内的海洋文化遗产点,包括海丝申遗点、相关文物保护单位、非物质文化遗产等⑦,是网络空间结构的重要关联节点。这些节点或因空间上的临近,或因地理自然环境和文化习俗的相同而聚集成为斑块。在节点和斑块的背后,通常是历史上的重要城市或城镇,它们在海洋活动如海洋贸易、涉海防御等方面有着突出的地理位置。上述是海洋文化遗产空间网络结构的微观层次。

在区域内众多斑块之间,由驿道、交通线路和水路等链接成为一个海洋文化景观区,它以自然地形地貌和浸润其中的地域文化作为基底。海洋文化景观区还蕴含着斑块中的城市或城镇之间在历史上的频繁交流、相同文化背景的人群对陆地和海洋环境的改造活动,以及区域不同时期的历史景观沉积。海洋文化景观区是海洋文化遗产网络空间结构的中观层次。

海洋文化遗产网络空间结构的宏观层次由上文所构建的海洋文化遗产文化带所呈现,即“一带四区八核心”所组成的海洋沿岸文化带。以关联节点和链接线为要素,通过分层梳理和叠加,就构成了完整的海洋文化遗产空间网状结构。

(二)海洋文化遗产空间格局与规划策略——以南海片区为例

1.南海片区的文化地理

南海片区海洋文化遗产空间特点是,直接或间接通过珠江流域与内陆形成紧密的联系。能与内陆相通,是沿海城市海洋活动持续活跃的重要外部动因。由于历史上我国的经济文化中心多处于中原地区,且有从西往东转移的过程,往西域或北方的扩展或交流以水陆为通道;往南达东南诸国,远至印度、非洲甚至欧洲,则需先经水陆到沿海港口,再以海为路径至各国。因此,与中原地区联系方便与否,决定了沿海城市的兴衰。而在南海片区与内陆的联系中,也曾存在四条重要的物运路线⑧。

上述海陆交通线路对该区域的海洋文化有着两个方面的重要影响。首先是南海沿岸地区常体现出三种文化的交融,即中原文化、本土南越文化,产价值认知的基点。其次是该区域的重要港口城市或城镇,直接由珠江和南流江等水系相通,从而形成以流域为地理特征的区域文化(图6)。

图6 南海片区的遗产点分布和空间范围

(底图来源:国家地理信息公共服务平台https://www.tianditu.gov.cn,作者改绘)

在得天独厚的沿岸条件和便利的海陆交通网络的双重支撑下,南海片区逐渐形成以重要海岸城市为中心的海洋活动区域,即以合浦为中心的北部湾区域、以徐闻-海口为中心的海南岛区域、以广州为中心的粤澳港区域。

2.以合浦为中心的北部湾核心区海洋文化遗产空间格局与规划策略

北部湾城市群背靠大西南、毗邻粤港澳、面向东南亚,位于全国“两横三纵”城镇化战略格局中沿海纵轴最南端,是我国沿海沿边开放的交汇地区,在我国与东盟开放合作的大格局中具有重要战略地位。

北部湾核心区的海洋文化遗产点以合浦—钦州—防城港为重要区域,向南延伸至湛江、雷州和徐闻,向西北扩散到南宁等地区。在广西西北地区的海洋文化遗产点,主要通过珠江流域的北盘江、南盘江和红水河与沿海产生联系。防城港—钦州—合浦重点区域及其西北部的海洋文化遗产点多处在自然生态环境中,在划分聚焦斑块和确定辐射影响空间范围时,要注重遗产与自然生态环境的互动关系。北部湾海洋文化遗产空间轴以徐闻和海口为链接点,经雷州半岛通往海南岛,这既是对历史的表达,也是对当前北部湾城市群社会经济发展的回应(图7)。

图7 北部湾核心区海洋文化遗产空间网络和规划策略

(底图来源:国家地理信息公共服务平台,

https://www.tianditu.gov.cn,作者改绘)3.以徐闻-海口为中心的海南岛核心区海洋文化遗产空间格局与规划策略

海南岛的海洋文化遗产点主要集中在海口、儋州、三亚,以及离岛东南处西沙群岛。海南岛海洋文化遗产点所在地的城市或城镇发展并不十分充分,但正因此海南岛保留了丰富的自然生态资源。海南岛的生态空间结构是从岛中心的生态绿心往岛屿沿岸发散,有10条生态轴。一方面,海洋文化遗产资源的利用可与岛内的生态轴相结合,另一方面,海洋文化遗产空间规划也可为岛屿的自然资源保护提供保障。

该区域的海洋文化遗产沿着岛屿海岸线分布,根据遗产点的相关性,划分了不同的聚集斑块。斑块之间的链接综合考虑了海南岛城镇空间结构和交通线路分布情况,这主要是为了充分结合和发挥现有规划资源优势(图8)。

图8 海南岛核心区海洋文化遗产空间网络和规划策略

(底图来源:国家地理信息公共服务平台,

https://www.tianditu.gov.cn,作者改绘)

4.以广州为中心的粤澳港核心区海洋文化遗产空间格局与规划策略

所谓粤港澳核心区,是指以广州为中心的相关海洋活动活跃区域,其中澳门和香港由于受到殖民或作为海洋贸易中转站等原因,自中晚清以来,在海洋贸易和政治影响力方面起到重要作用。

粤港澳核心区突出的地理位置特点是,其处在珠江流域的出海口,而且出海口为内凹形,天然具备成为港口的优越条件。从目前地表数据和状况来看,粤港澳核心区密度较高的海洋文化遗产点多位与自然环境结合较高。不过,从微观上看,位于城市区域的遗产点周边也常与城市保留绿地相联系。

因此,粤港澳核心海洋文化遗产的聚焦斑块的划分,不仅要考虑遗产点间在文化和地理交通上的联系,同时还要兼顾其与自然环境的联系,或者说考虑到今后通过遗产点保护的切入来带动自然环境的保护和可持续发展。沿着内凹形的珠江出海口两岸,海洋文化遗产点明显具有线性分布的现象,这跟出海口沿岸适合岸码头设置、货物集散和城镇发展等因素有关。遗产点的线性分布,以及结合沿岸的海洋自然景观,可把该区域视为粤港澳核心区的海洋文化景观区。从宏观上看,它具有“文化景观”遗产类型的特点,即表达了人、地、海三者互动所具有的历史性景观沉积(图9)。

图9 粤港澳核心区海洋文化遗产空间网络和规划策略

(底图来源:国家地理信息公共服务平台

https://www.tianditu.gov.cn,作者改绘)结语

本文意在尝试回答一个问题,即在当前世界遗产可持续发展主导的语境下,我国海洋文化遗产可能存在的发展方向。世界遗产概念在全球推广的过程中,遭遇了不同国家或地区发展不平衡或文化冲突等困境。世界遗产与可持续发展战略漫长的融合过程,是一个不断探索遗产保护方式可能性的历程,其中大概经历了从遗产自身保存到社区参与,再到区域或国家社会经济共生共荣的三个环节。这些环节并不是阶段区分的关系,而是一种逐步“扬弃”过程,即到当下世界遗产可持续发展战略得到共识之时,是以国家或区域的遗产空间规划为主导,以社区积极参与为核心力量,在达到遗产与社会、经济和文明共同发展目标的同时,以实现遗产自身的有效保护和延续。

海洋文化遗产是华夏文明不可或缺的重要见证,在“一带一路”战略布局和沿海区域经济发展中,提供了非常重要的文明支撑。从世界遗产可持续发展战略的视角来看,其在当前的保护利用中,首先应从宏观的区域层面进行统筹规划,使其对沿海地区社会经济发展起到推动作用的同时,更有效地实现自身的保护保存。而要实现海洋文化遗产的区域统筹规划,先需对其文化遗产空间格局进行梳理和认知。本文提出海洋文化遗产空间的“一带四区八核心”格局,以及各个区域文化遗产的网状结构规划策略,正是对上述问题作出的一种理论和实践探索。

在国家文化公园布局中,长城、黄河和长江贯通了我国疆域的东西,大运河联系了南北,长征凝聚了中部,那么海洋文化遗产文化带则是东部沿海文化遗产的必然纽带。因此,海洋文化遗产空间格局的提出,可为国家文化公园建设提供理论上和实践上的借鉴。

[本文受教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“中国海洋遗产研究”子课题五“中国海洋遗产保护与可持续发展研究”(批准号:19JZD056);国家社科基金重大项目“大运河文化遗产保护理论与数字化技术研究”子课题二:“大运河文化遗产保护利用与发展模式研究”(项目编号:19ZDA193);中国文化遗产研究院基本科研业务费项目“海上丝绸之路南海交流活跃区申报世界文化遗产策略研究”(批准号:2021JBKY04)资助]

注释:

① 1972年,《保护世界文化和自然遗产公约》和《联合国人类环境会议宣言》同时呈现给世人,世界遗产和可持续发展是全球视野思想的共同产物。自此以后,两者在50年的融合发展里,大约可分为三个阶段。1972-2001年世界遗产迈向可持续发展的第一阶段。在这一阶段,世界遗产与可持续发展的靠近得益于与文化遗产类型的扩展,历史城镇和文化景观让文化遗产从过去仅为静默的遗址,发展为充满人间烟火的“活态遗产”,虽然此时的“活态”主要是强调社会生活对遗产保护的促进作用,而不是相反或相互。2002-2014年世界遗产融合可持续发展的第二阶段。在此阶段“世界遗产与地方社区”的关系是世界遗产融合可持续发展的关键连接点。因为脱开世界遗产自身的技术话语体系,它能与社会、经济和自然环境,甚至和平安全有直接联系的,落脚点必然是世界遗产所在的社区,其特点是片区式、点状发展。2015至今世界遗产纳入可持续发展的第三阶段。它以《将可持续发展视角融入<世界遗产公约>的政策文件》的公布为重要标记。《政策文件》不仅指导了世界遗产实施可持续发展的途径,更重要是意识到,虽然社区对世界遗产可持续发展无可置疑地发挥着重要作用,但其效用仍然有限,必须把世界遗产纳入到更大区域可持续发展框架中,这比第二阶段有更一步的认识。

② 该文件在7 个方面提出了具体的要求,包括:1. 将历史文化遗产空间信息纳入国土空间基础信息平台;2. 对历史文化遗产及其整体环境实施严格保护和管控;3. 加强历史文化保护类规划的编制和审批管理;4. 严格历史文化保护相关区域的用途管制和规划许可;5. 健全“先考古,后出让”的政策机制;6. 促进历史文化遗产活化利用;7. 加强监督管理。

③ 文化遗产空间至少应包含以下三类空间:第一,作为底线保护的文化遗产本体空间,至少应包括各类世界遗产的保护界线、各类不可移动文物的保护界线、名城名镇名村的保护界线、传统村落的保护界线、城市紫线、非物质文化遗产保护相关的文化空间等;第二,作为协同管理、与其他类型空间可能存在交织的,至少包括区域尺度需要整体保护、展示的文化生态保护区、城乡历史文化聚落、文化线路、文化景观以及具有历史文化价值、兼顾文化遗产环境的生态空间等必要保护空间;第三,作为促进保护与利用统筹发展的,至少包括需要整体展示、系统利用的跨区域文化遗产保护所需要的保障空间,例如文化线路沿线除文物保护界线以外的交通连接、旅游展示、休闲游憩设施、解说系统等支撑空间。参见:杨涛. 国土空间规划视角下的国家文化遗产空间体系构建思考[J]. 城市规划学刊,2020(3): 81-87。

④ 2016年“海上丝绸之路·中国史迹”项目正式启动,2017年有31处遗产点入选该项目,此可谓是海丝项目的1.0版本。2018年启动2.0版本,对沿海地区169个潜在海丝遗产点进行了全面考察和评估。至今,“海上丝绸之路·中国史迹”项目遗产点有57处,关联点14处,中国海上丝绸之路遗产体系逐步形成。

⑤ 全国重点文物保护单位数据截至2019年,省级文物保护单位数据截至2018年。

⑥ 在这些海洋文化遗产点中,并未包括市县级文物保护单位、历史文化名城名村中国传统村落和非物质遗产等项目。在将来进一步的梳理中,海洋遗产体系构成的数量和类型会更加丰富多样。

⑦ 由于受资料局限,本课题暂未把非物质文化遗产列入。

⑧ 一是长安到合浦的线路,即长安—沔水—长江—洞庭湖—湘江—灵渠—漓江—桂江—浔江—西江—北流江—分水坳—南流江—合浦出海。二是巴蜀至番禺的路线,即西南地区—牂牁江(盘江)—红水河—西江—番禺出南海。三是江西至广州的线路,即长江—鄱阳湖—赣江—大庚岭—北江—广州出南海。四是东南至岭南的沿海通道,即从江浙沿海岸线到北部湾沿海。

参考文献:

[1] 曲金良. 中国海洋文化遗产亟待保护[J].海洋世界,2005(9):5-7.

[2] 袁晓春. 中韩在海洋文化遗产保护领域的交流[C]//中国文物保护技术协会第四次学术年会论文集, 2005:525-528.

[3] 刘家沂. 中华文明的瑰宝:海洋文化遗产[J]. 今日中国论坛,2006(9): 92-94.

[4] 李庆新. 略谈南海海洋文化遗产及其当下价值[J]. 南海学刊,2017,3(3): 37-46.

[5] 王国安. 现代化背景下宁波海洋文化遗产的保护模式与开发路径[J]. 中共宁波市委党校学报,2013,35(2).

[6] 刘庆. 青岛地区物质文化遗产保护与利用研究[D]. 济南:山东大学,2010.

[7] 王经伦,李庆新,游蔼琼,等.广东海洋文化遗产保护、开发与利用的思考[J]. 广东社会科学,2009(2):116-123.

[8] 曲金良. 中国海洋文化的早期历史与地理格局[J]. 浙江海洋学院学报(人文科学版),2007(3):1-11.

[9] 刘丽,袁书琪. 中国海洋文化的区域特征与区域开发[J]. 海洋开发与管理,2008(3):34-38.

[10] 中共中央 国务院. 关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见[EB/OL].(2019-05-23)[2022-08-10]. http://www.gov.cn/zhengce/2019-05/23/content_5394187.htm.

[11] 自然资源部 国家文物局.关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见[EB/OL].(2021-03-08)[2022-08-10]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-03/18/content_5593637.htm.

[12] 徐桐.文化现象的视野——文化遗产的现象性本质及其研究主旨[J]. 建筑遗产,2020(3): 10-20.

[13] 张兵. 历史城镇整体保护中的“关联性”与“系统方法”——对“历史性城市景观”概念的观察和思考[J]. 城市规划,2014,38(S2):42-48.

[14] 邵甬,胡力骏,赵洁. 区域视角下历史文化资源整体保护与利用研究——以皖南地区为例[J]. 城市规划学刊,2016(3):98-105.

Study on Spatial Zoning and Planning Strategy of Marine Cultural Heritage in China

Liang Zhiyao1, Zhao Yun1, Feng Liao1

(1.China Academy of Cultural Heritage, Beijing 100029, China)

Abstract: In China’s cultural heritage space, marine cultural heritage is an indispensable part, which can provide important cultural support for China’s Belt and Road Initiative. In the current context of sustained development of world heritage, it is of great theoretical and practical significance for the sustained development of China’s marine cultural heritage to analyze and recognize its cultural spatial pattern from the macro level, and to put forward specific strategies and paths for regional spatial planning. At the same time, these achievements can also provide theoretical reference for the construction of national cultural parks of marine cultural heritage in China.

From the perspective of territorial spatial planning, this study introduces three levels of cultural belt, cultural zone and cultural landscape area, and summarizes the spatial structure of marine cultural heritage in China from a macro perspective. The space of marine cultural heritage in China can be summarized as the pattern of one belt, four districts and eight cores. “One belt” refers to the eastern part of China’s territory bordering the ocean, and the distribution of marine cultural heritage presents a belt-like pattern. “Four zones” refers to the division of the marine cultural heritage belt according to the river system of coastal areas and the cultural circle represented by dialects, that is, combining geographical and cultural factors, including the South China Sea Zone, the East China Sea and the Taiwan Strait Zone, the Yangtze River Basin Zone, and the Yellow Sea and Bohai Sea Zone. “Eight cores” refer to the central areas of economy and culture gradually developed due to historical reasons, including the cores of Guangdong-Hong KongMacao, Beibu Gulf, Qionglei, Fuzhou-Chaoshan, Taiwan, Shanghai-Hangzhou, Beijing-Tianjin-Hebei region and Jiaodong.

On the basis of the above, based on the theory of the spatial network structure of marine cultural heritage, the spatial structure relationship and planning strategy of each zone can be analyzed at the meso level. This study takes the South China Sea Zone as an example for analysis. Supported by the unique coastal conditions and convenient land and sea transportation network, the South China Sea Zone has gradually formed a marine activity area centered on important coastal cities, namely, the Beibu Gulf region centered on Hepu, the Hai Nan Island region centered on Xuwen-Hai Kou, and the Guangdong-Hong Kong-Macao region centered on Guangzhou. The spatial pattern and planning strategy of marine cultural heritage in the core of the Beibu Gulf with Hepu as the center, the core of the Qionglei region with Xuwen as the center, and the core of the Guangdong-Hong Kong-Macao- region with Guangzhou as the center are analyzed and studied in depth.

In the current layout of China’s national cultural parks, the Great Wall, the Yellow River and the Yangtze River run through China’s territory from east to west, the Grand Canal links the north and south, and the Long March unites the central part, so the marine cultural heritage cultural belt is the inevitable link of the eastern coastal cultural heritage. The proposal of the spatial pattern of China’s marine cultural heritage can provide theoretical and practical reference for the construction of China’s national cultural parks.

Keywords: marine cultural heritage; spatial zoning; spatial planning; planning strategy

本站“世界遗产之声”对《中国文化遗产》杂志的转载内容皆已获杂志与作者授权,未经允许不得擅自转载。