原文刊载于《中国文化遗产》2022年第4期:专题研究 大遗址保护利用新格局的时代建构

以价值“延续性”为导向的新时代大遗址利用理念方法与活化路径

王 璐

(西安建筑科技大学建筑学院 西安建筑科技大学文物保护科技研究院 陕西西安 710054)

摘要:中国大遗址保护利用工作正在经历从考古保存到研究阐释、从保护干预到文化传承、从文旅融合到社会共享、从建设遗址公园到树立文明标识的转型,这些目标的实现是系统性、综合的问题,需针对每一处大遗址的特征与条件,采取更为独特、适宜的方式策略,并形成延续价值、融合共生的活化路径。在大遗址利用迈入新的发展阶段之时,梳理与拓展国际遗产保护理论,提出大遗址价值整体认知框架与意义结构,论述以价值“延续性”为导向的利用原则,解读大遗址利用政策法规,阐明操作有序的方法框架。指出实现“大遗址利用”的核心在于构建独特的价值阐释体系,采取多维适宜的利用策略和多元综合的解决方案,结合大遗址实践案例,回应大遗址活化的可能路径,并对未来大遗址利用相关研究方向提出展望。

关键词:大遗址;保护利用;价值延续性;价值阐释;活化路径

三、大遗址利用政策指引与方法框架

面对新形势、新挑战,需要从保护理念创新、体制机制改革、政策顶层设计、专业技术方法入手,出台新的指导性文件。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》,促进大遗址合理利用,提升大遗址保护管理和活化利用水平,结合对既往经验的总结思考,团队历经3年时间负责编制了国家文物局《大遗址利用导则(试行)》(以下简称《导则》),并于2020年8月正式发布。“大遗址利用”被官方文件明确提出,代表着“文物保护利用和文化遗产保护传承”战略、理念和方法从学界走向管理层面,并在实践中将得到更有力的推广。

(一)大遗址利用政策指引

为科学指导大遗址利用活动,《导则》在诸多方面积极着力突破:

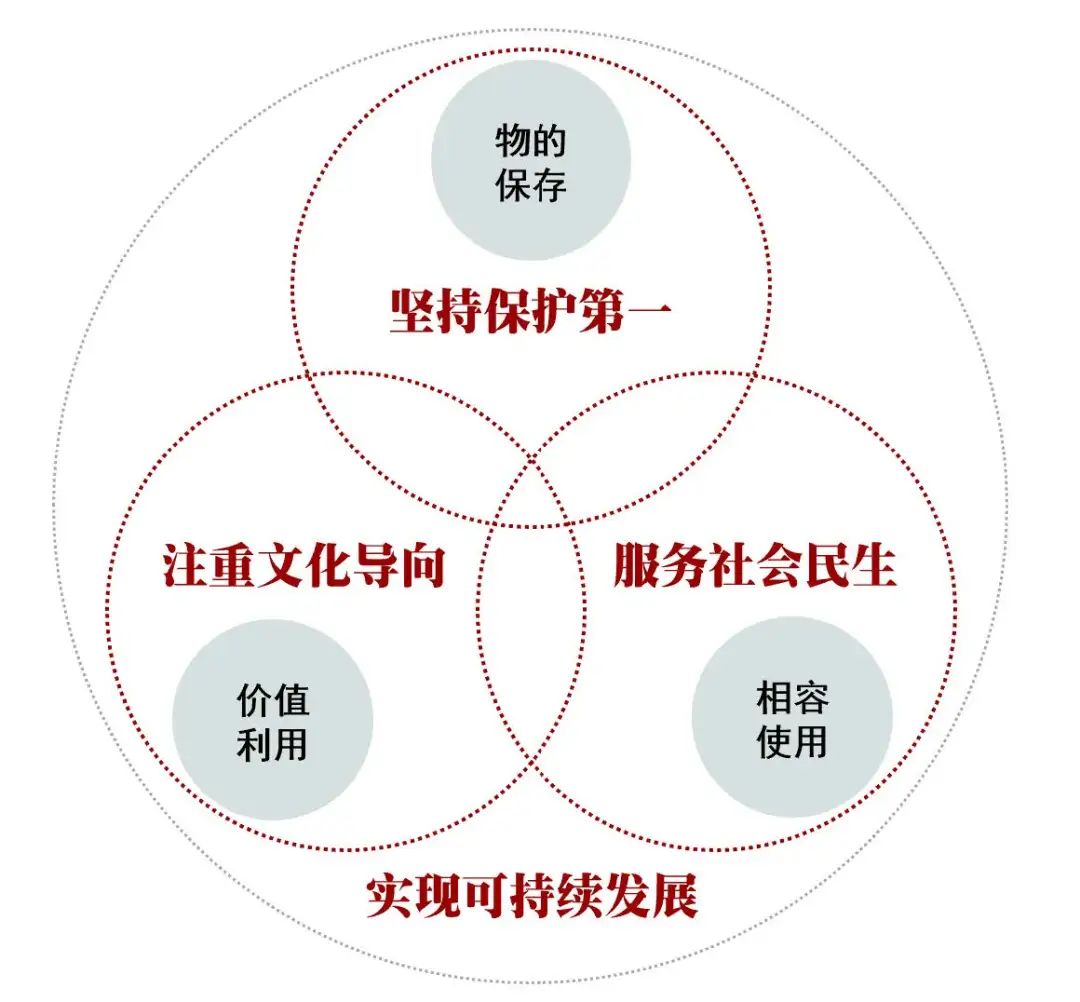

以“人”与“价值意义”为目标导向。利用的核心目的是文化传承与发展。为发挥大遗址所承载的巨大文化影响力,推动优秀传统文化的创造性转化,尝试提出大遗址利用应遵循“坚持保护第一、注重文化导向、服务社会民生、实现可持续发展”[23]的基本原则。

多方参与,开放共享。本着“多方参与,开放共享”理念,弘扬文物核心价值,促进社会广泛参与,拓宽遗址利用途径,进而满足人民精神文化生活需求,发挥大遗址在构建中华优秀传统文化传承体系和公共文化服务体系中的作用。

“价值利用”为主,兼顾“相容使用”③。建立大遗址“价值利用”和“相容使用”方式序列。一方面,倡导建立遗址博物馆、遗址公园、城市公园等文化场所,开展研究阐释、遗产研学、文化旅游、艺术创作、节庆展演等,直接展示大遗址价值,突出不同类型大遗址的价值、禀赋和独特性,避免同质化;另一方面,在面对土地矛盾和差异化的社会诉求时,适度允许不以价值传播为直接目的的相容使用方式,通过低强度开发和适宜产业发展、社会服务、景观营造,提升区域生态环境和人居环境,最大限度地协调保护与利用的关系[24],综合实现地方文化、经济、生态一体化建设。

构建阐释体系,树立文明标识。提出大遗址利用需梳理遗址利用的对象,明确文物核心价值,构建价值阐释体系。根据不同类型遗址的价值内涵、禀赋和独特基因,依托保护展示设施、博物馆、遗址公园、公共服务设施、景观、数字化传播设施等建设,丰富历史内涵,活化历史场景,树立中华文明精神标识。塑造中国大遗址文化品牌,促进中华文明交流互鉴。

明确责任主体,保障合理利用。着重提出大遗址利用的“直接责任主体”④概念,明确政策导向、管理运营要求,促进地方政府落实管理责任、协调各利益相关方权责,鼓励各地研究、建立多部门协调机制、文物补偿机制、激励办法和保障措施。

提升水平,服务民生,融合发展。在确保文物本体与环境安全前提下,鼓励采取多种方式、途径科学阐释文物价值,提升文物保护管理和利用水平,协调文物保护、文化传承与地方经济社会发展、民生改善、环境提升的关系[25]。

建立机制,有序实施。明确大遗址利用的对象、方法、技术,形成操作有序、责权清晰、积极协调的完整机制。通过明确大遗址利用基础条件、评估重点、行动尺度,规范利用工作的一般操作程序和要求,提倡有益、适宜、可持续的目标内容和技术方法,切实引导大遗址利用科学、有序实施。

(二)大遗址利用操作方法框架

《导则》在理念引导的同时更重视实操层面,重点阐明了原则、对象、方式等,明确了大遗址利用基础条件、评估重点、行动尺度。在整体上,尝试研究和建立了大遗址利用操作的方法框架和体系。

1.主旨和基本原则

《导则》体现了“一般法规控制下的干预”而非强制执行的法律法规,其主旨在于:以可持续的方式,促进文物保护、发挥社会功能、延续文化意义。即发挥大遗址在地方经济社会发展中的作用,传承弘扬优秀传统文化,并将其物质载体与文化意义传递向未来。

根据利用主旨,《导则》尝试提出大遗址利用的基本原则(图3)。“坚持保护第一”,体现了“确保文物本体及其环境安全”的工作前提和方针;“注重文化导向”,强调利用的核心目标在于彰显价值、传承文化,需采取多种方式科学阐释文物价值;“服务社会民生”,突出了新时代文物保护应本着以人为本、开放参与的共享理念,来提升文物保护管理和利用水平;“实现可持续发展”,则要求利用活动应协调文物保护、文化传承与地方经济社会发展、民生改善、环境提升的关系,有底线地进行“创造性转化”,从而实现价值认同、合理利用和社会可持续发展。

图3 大遗址利用的基本原则

2.利用的前提、对象、内容与方式

《导则》规定了大遗址利用首先需要具备一定基础条件。就文物自身而言,需保存现状良好,有明确的专门管理机构、权责清晰,文物保护规划已经公布实施,考古究工作具备一定的基础[26]。就地方人民政府而言,相关前期工作须完备,这包括了将大遗址及其周边区域纳入国土空间规划、确定大遗址利用的直接责任主体等一系列具体内容。

明确大遗址对象的核心价值进而构建大遗址价值阐释体系,释放其重大意义和作为中华5000多年文明史史迹主体的文化影响力,是最为关键的工作。国际理论的发展与中国大遗址保护利用理论实践相结合,促进了大遗址“整体保护”思路,这也使得大遗址价值要素的认识不再只局限在考古、修复等狭窄的专业领域,而成为构成意义的系统。它既体现在考古学和其他广阔领域的学术研究,也来自遗址所在地方的社会实践;不仅包括遗址本体与其周边环境,也蕴藏在其发展过程中经历的各个阶段的演变背景与影响;它包含积淀的社会结构、生活方式、经验记忆,更包含人们的价值观体系、文化传统与信仰;它是相关考古、研究成果信息的当代转译,也是对保护干预、遗产实践的活动记录;其涵盖社会群体特有的精神情感特质,也拥有跨文化跨地区之间的交流与对话……因此,《导则》提出大遗址利用的对象包括但不限于以下方面:文物本体、文物环境、考古与科研成果、历史文化信息、保护管理成果。

虽然遗址公园、遗址博物馆是我国遗址保护工作中积累的有效经验,然而大遗址利用却不止于此。积极拓展利用方式,促进每一处大遗址根据自身特点融合创新出适宜、综合、独特的模式,这一点极为迫切。故此,《导则》特别提出了价值利用、相容使用方式序列,引导大遗址利用多样化发展(图4)。同时在科技创新的未来,运用互联网、大数据、云计算、5G、人工智能等信息技术,通过考古及研究成果的数字化传播,来实现大遗址文物本体、场所氛围、历史场景以及相关信息与知识的沉浸式体验、在线远程展示和智慧化管理,并不遥远。

图4 大遗址价值利用、相容使用方式序列

3.利用评估体系

建立大遗址利用的评估体系是《导则》着力的重要方面之一。在文物安全的前提下,为确保价值准确阐释和大遗址利用目标实现,《导则》提出,除评估遗址本体条件、经济社会条件、保护管理条件等现状外,还应充分评估包括必要性、可行性、文物影响、效益风险和效果在内的一系列内容,为利用操作提供依据[27]。

4.利用管理体系

《导则》阐明了大遗址利用在筹备阶段、决策阶段和管理运行阶段的相关职责,强调了“价值利用管理”与“相容使用管理”的工作内容,包括在价值利用时需提升阐释水平、增强社会参与、拓宽利用途径、建立监测系统,在相容使用时需坚持最小干预、突出文化特色、协调融合发展、确保文物安全等具体要求,并重点通过建立多部门合作的“直接责任主体”来保障合理利用。

5.利用程序与技术

保护和管理工作程序的每个步骤都是下一步骤的基础,在“文物保护”向“文物保护利用、文化遗产保护传承”转型之时,为科学指导大遗址利用实践,基于文物古迹保护和管理工作程序⑤,《导则》探索了大遗址利用程序(图5)。同时阐明大遗址利用的技术路线、操作内容、技术要求,保障大遗址利用成效及可持续性。

图5 大遗址利用的程序

《导则》附件主要针对具体技术性操作与管理内容进行说明,特别明确了工程管理、开放管理的基本类型、内容和相关技术要求,解释了遗址本体保护展示、遗址环境展示、现场解说系统建设、遗址博物馆展示、在线远程展示、环境整治及配套设施建设等项目管理的操作要点,阐明了大遗址开放管理中涉及日常管理、社会服务、运行评估与调整的工作内容、职责与要求,进一步提升了实操层面的指导作用[28]。

四、以价值“延续性”为导向的大遗址

活化路径与西安实践

《大遗址保护利用“十四五”专项规划》提出依托大遗址构建中华文明标识体系,形成重要大遗址、国家遗产线路、大遗址保护利用片区为代表,“点、线、面”相结合的大遗址保护利用新格局[29]。这其中,西安作为大遗址保护利用片区的代表,所辖大遗址多达8处。由于特殊的历史地位、丰富的文物资源,西安的大遗址在展示悠久的中华文明和传统文化等方面发挥着重要的作用,许多探索性工作和经验经这里尝试后逐渐辐射到全国各地的保护实践中,这也为新时代以价值“延续性”为导向的大遗址活化利用孕育了土壤。

(一)探索创新:以价值“延续性”为导向的大遗址活化路径

近些年,随着西安国际化大都市建设步伐的加快,大遗址也越来越成为西安城市文化弘扬与形象彰显的价值源泉,并在遗址保护展示、活化利用、传播传承方面不断努力开拓,创建了考古遗址公园、大遗址特区、市民公园、城市文化空间等形式,以及政府主导、市场运作、社区更新、社会参与、产业带动等不同类型的大遗址保护管理模式。

1.国家大遗址展示示范——大明宫遗址

大明宫遗址能够保存至今,得益于两个重要时期。其一是前文提及的1937年西京城市建设时期,明确提出保护古迹,将陇海铁路的修建、城市的建设让位大明宫古迹保存;其二是2005年西安市结合北郊地区的发展,拆除了含元殿至丹凤门之间御道的占压建筑,并于ICOMOS第15届大会期间举办了“盛典西安”活动,引发了后来整体拆迁、全面保护大明宫遗址的社会行动。2007年,“大明宫国家大遗址保护展示示范园区暨遗址公园”建设项目启动,遗址区上的棚户区和城中村整体搬迁,2.5万户、10万人,5个自然村、89家企事业单位得到了妥善安置。

由于正值ICOMOS《文化遗产阐释与展示宪章》(2008)颁布、《大遗址保护西安共识》(2008)形成之时,大明宫考古遗址公园的建设成为了国内、国际保护界共同关心的焦点。在探索何为国家考古遗址公园的过程中,大明宫遗址在“展示”上的工作尤为突出。其按照“一轴三区、宫墙环碧、突出殿址、景观再现、城市共生”的规划理念和“气象万千,沧桑质朴”的文化意象来规划设计,先后完成了多段宫墙、11个门址、40多座建筑、桥梁、水渠等遗址的标识展示工程和园区配套设施等项目的建设,首次实现了大遗址保护展示利用的系统化与整体化。总体而言,遗址公园将展示、教育、科研作为核心工作,增进公众理解的同时较好地实现了公园游憩服务功能和城市环境品质提升,此外,在中国遗址保护既有经验基础上,汲取国际理论的精华,探索了立足本土、放眼世界的大遗址保护展示理论方法。2010年建成开放的大明宫国家考古遗址公园成为国家“大遗址保护展示示范园区”。

不仅是传播价值的“遗址”和市民喜闻乐见的“公园”,时隔十多年,2021年投入使用的西安火车站,实现了当年规划中与大明宫丹凤门遗址的遥相呼应、连为一体的建设发展格局,成为西安如今的“城市会客厅”,进一步显示了遗址保护利用与城市融合发展的成效(图6)。

图6 大明宫遗址区演变发展:遗址公园建设前(左上,作者自绘);大明宫国家考古遗址公园建成后(右上,图片引自:世界遗产中心网站);改扩建后的西安火车站与大明宫遗址连为一体(下,图片来源网络)。

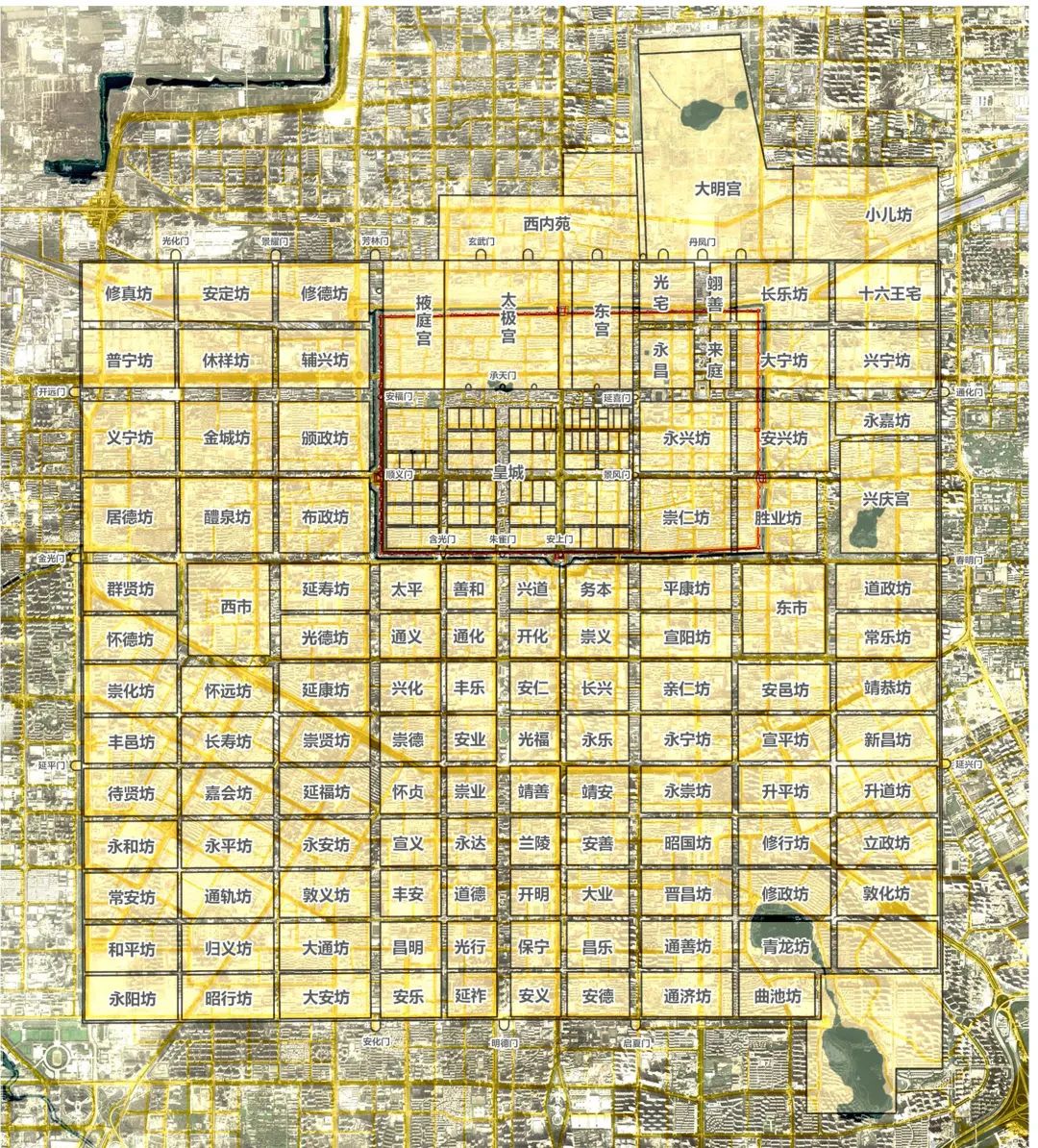

2.古今重叠共生的活化利用探索——隋大兴唐长安城遗址

隋大兴唐长安城是中国古代城市的巅峰之作,然而,新中国成立后的半个多世纪里,随着西安市社会经济的发展和城市建成区规模的扩大,隋大兴唐长安城遗址已与西安主城区完全重叠,遗迹碎片化存续,格局依稀难辨……遗址保护与城市建设的矛盾极为突出。

虽然有大明宫考古遗址公园的案例,但对于整个隋大兴唐长安城遗址来说,却不可能以遗址公园的方式进行整体搬迁保护,与城市相伴生的现实也促成了隋大兴唐长安城遗址保护利用的多元化。从大雁塔、青龙寺的香火绵延,到大明宫国家考古遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园等相继落成,再到含光门遗址博物馆、大唐西市博物馆等各具特色的场馆建设,乃至小雁塔、明德门遗址历史文化空间再生,这些实践成果都已成为西安现代都市的重要文化景观,对留存城市记忆、延续城市文脉发挥着积极的作用。

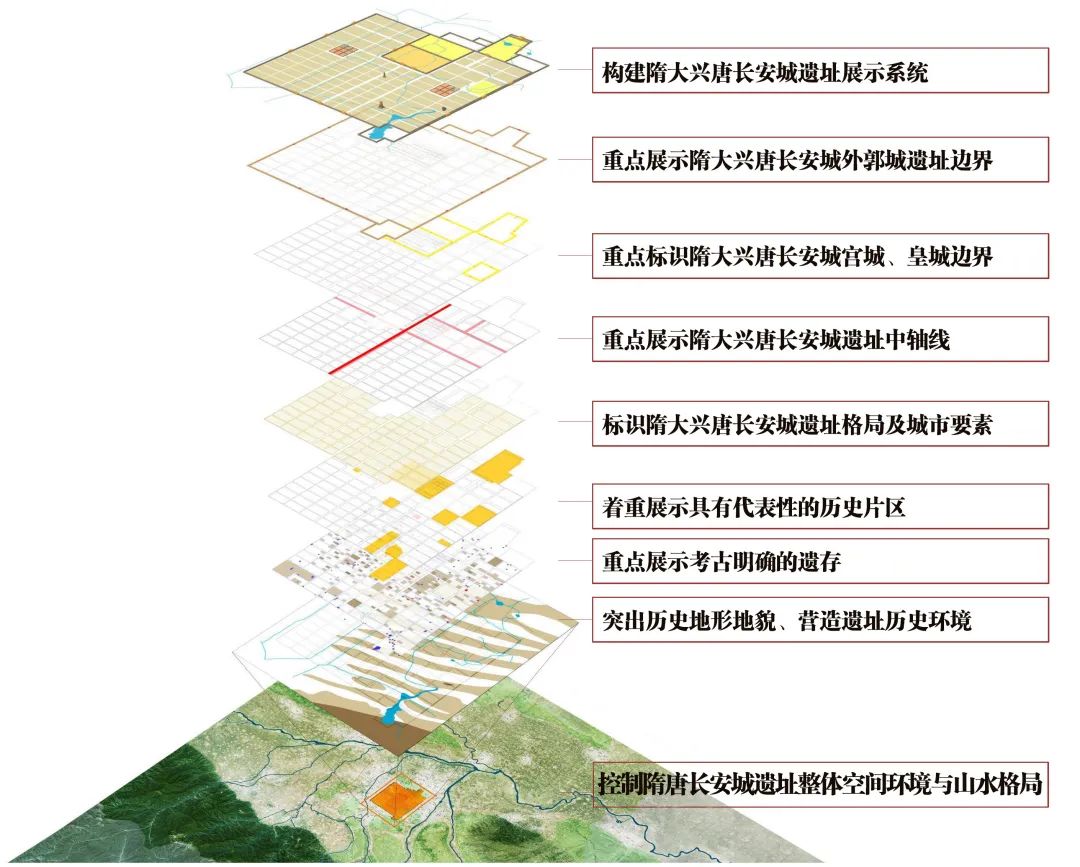

但是,上述片段化的保护利用工作却仍然难以支撑“何以帝都”的追问,这促使我们以城址整体空间格局作为研究对象和阐释内容。以遗址保护为前提,以空间意义延续为目标,以考古成果、历史研究、场所文脉等信息为依据,建立“全方位”“立体化”的隋大兴唐长安城遗址展示阐释体系和标识系统,将碎片化的遗存通过各种方式联系成一个格局整体,成为《隋大兴唐长安城遗址保护利用总体规划》的重要工作。在规划中,通过突出对地形地貌、山水形胜的保护与修复,协同城市规划与社会发展,构筑“一轴、两环、四街、八片、多点”的空间展示结构和体系,唤醒隋大兴唐长安城遗址空间格局与文化精神[30](图7)。

图7 隋大兴唐长安城遗址展示阐释体系:遗址与西安城市叠合示意图(上);遗址价值阐释体系与展示策略(下)(作者自绘)。

与此同时,规划强调了隋大兴唐长安城遗址标识系统的建设。未来,在城市的角角落落,人们便能够通过遗址现场标识与信息展示、数字远程展示、线上遗产社区等方式,了解所在位置的文物遗存、历史场景、文献记载和文化故事,并将往昔与今夕连接起来,形成多条遗产线路和多个展示片区,包括长安郊祭、城市变迁、曲江游春、科举之道、玄奘之路等,让每一位市民和到访者都能够理解隋大兴唐长安城遗址内涵的博大精深,让历史文化与现代科技交相辉映。

3.国家大遗址保护特区创建——汉长安城遗址

位于西安市北部的汉长安城遗址,是我国最具代表性和典型性的城址类大遗址。对这处大遗址的保护始终牵动着国人的心,其保护工作已被写入了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

2012年起到2020年,西安市分三个阶段对汉长安城遗址区进行整体保护。这极大地确保了遗址的完整性,成功遏制了遗址所在区域城市建设的势头,但投入与产出的巨大反差却也造成了大面积土地资源和文化资源的闲置,遗址区缺乏恰当的展示、教育、旅游等公共文化服务设施,人气不够、活力不足。为了打破这一局面,让遗址作为文明标识的重要价值能真正转化出来,“十四五”期间,部省(国家文物局与陕西省)有望合作共建汉长安城国家大遗址保护特区,并将以创建汉长安城“国家文物保护利用示范区”和纳入“国家文化公园”体系为抓手,以树立“中华文明标识”和“汉文明核心展示区”为目标开展工作。未来的汉长安城大遗址保护利用是一项系统工程,涉及文物保护、展示利用、科技创新、文旅融合、乡村振兴等多个领域。

4.文化遗产廊道和遗址群落活化——西汉帝陵

西汉帝陵包含11座帝王陵以及后陵、陵邑、陪葬墓、丛葬坑等,除汉文帝霸陵和汉宣帝杜陵外,大部分遗存位于渭河北岸的咸阳塬上。其历史文化资源丰厚、出土文物众多、可视性极佳,已列入中国世界文化遗产预备名单,将有机会活化成为集文物保护、文化教育、产业发展、生态建设于一体的文化遗产廊道和遗址群落。

既往工作中,以汉阳陵遗址为代表,其保护与利用改变了过去消极被动的现实,走出了一条“大遗址保护与经济建设相结合、与城乡建设相结合、与环境改善相结合”的道路。特别是2006年建成的帝陵外藏坑保护展示厅,首次采用了全地下露明保护展示的方式,将建筑与整个遗址环境融为一体,同时将遗址和参观者分隔在两个不同温湿度环境中,确保遗址长久保存和注重公众体验。

在申遗准备、西咸新区国家级新区和新型城镇化建设背景下,未来将西汉帝陵特别是五陵塬片区纳入一个整体进行展示活化利用具有重要意义。探索大遗址保护与城区发展共赢的出路,让资源保护、遗址展示、生态涵养与满足公众休闲、遗产教育需求同步进行,彰显文化价值、引导城市更新、推动产业落地,实现中华文明的价值传播与传承,是西汉帝陵保护利用的现实诉求。目前,长陵、杜陵等遗址保护利用工作稳步推进的态势将有利于西汉帝陵文化品牌及旅游线路的形成。

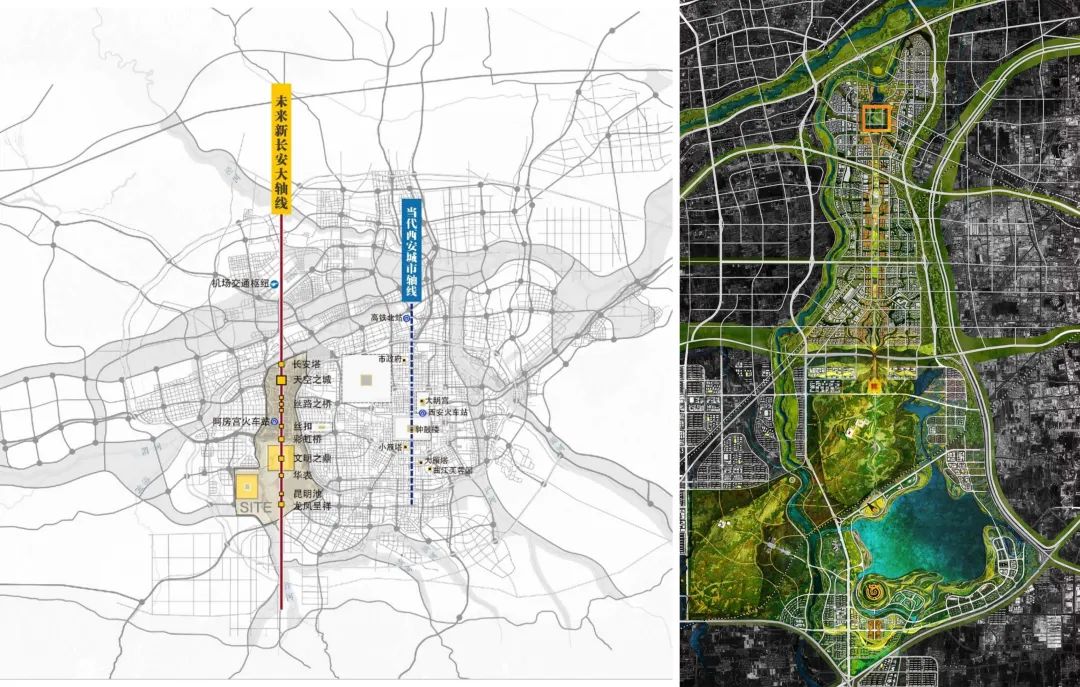

5.大遗址利用塑造城市发展新格局——丰镐遗址

西周是中华礼乐文明的源头,留存于今的都城丰镐遗址位于西安市西咸新区,与西汉帝陵沿渭河南北相望。这里是西安都城史的始端,是中华文明奠基期的重要历史见证,其以周秦汉唐各代遗存为文化经纬,以郿坞岭、官梁、沣河、灵沼、滈池、滮池及昆明池组成的山水格局为自然脉络,自古以来就是先民聚居、立都、建苑的首善之地。虽然这处大遗址利用工作还处于起步阶段,但其突出之处并不在于目前遗址上的工作,而在于其保护利用与城市发展相互促进与融合,奠定了西安城市发展新格局的形成——“继承西安城市建设的伟大传统,正本清源,回归中华文明的源头、西安城市的原点,从历史指向未来”——这正是“新长安大轴线(大西安科技创新引领轴)”设立于此的原因。可以说,这条发端于丰镐遗址的轴线重新定义了“大西安”。

在建设国家级新区的背景下,丰镐遗址的保护利用不只关照遗址本身,还将探讨如何根据遗址自身的独特性与地域条件,以“融合共生”的思路来确定遗址保护利用与城市整体发展之关系,并整合成为以城市轴线为核心的发展结构。因此,《新长安大轴线及丰镐京昆明池遗址片区概念规划》梳理遗址资源和西安城市发展的传统,将视角放大到大西安城市整体格局进行研究,为丰镐京及昆明池遗址片区保护利用与文化传承找到准确的定位,同时也为新长安大轴线的提出确立了依据。

未来,丰镐京昆明池遗址公园也将成为西安国际化大都市的中央公园,并赋予遗址和自然山水以新的活力。在促进遗址利用与城市融合创新发展的同时,其工作还需处理好文物保护与村落更新的关系,使当地社区成为文化旅游服务基地与传统技艺传承基地,努力让大遗址保护利用成果真正惠及人民群众。

图8 丰镐遗址活化利用规划:遗址区位(左上);新长安大轴线及丰镐京昆明池遗址片区总平面(右上);丰镐京昆明池遗址片区鸟瞰效果图(下)(作者自绘)。

6.遗产教育传播促中华文明交流互鉴——秦始皇陵

作为保护展示秦始皇陵遗址和出土文物的专题博物馆,秦始皇兵马俑博物馆集考古、保护、修复、研究和博物馆展览功能于一体,如今已经成为陕西最具影响力的文化旅游目的地和国家的文化标志。但长期以来,对于博物馆所依托的考古遗址——秦始皇陵园,人们却知之甚少,以至长期形成兵马俑博物馆人满为患、秦始皇陵园门可罗雀的局面。2021年,位于秦始皇陵封土西南侧的“秦始皇陵铜车马博物馆”落成开放,将原本放置在老馆中“异地”展出的国宝“铜车马”迁回原发掘地的“新家”,同时围绕帝陵封土,将整个陵园的陪葬坑、陵墙、陵门、道路,以及轴线、格局通过一系列保护展示设施呈现出来,提升了遗址整体的可读性和历史场景氛围,增强了游客的参观体验,使人们获得了历史的感悟。尤为重要的是,在促进中华文明交流互鉴方面,秦始皇陵遗址作出了引领示范,不仅是“秦始皇和兵马俑展”在国外引起巨大反响,另有秦兵马俑艺术课堂已纳入美国中小学网络课程中,深受欢迎。

(二)未来展望:新时代大遗址利用理论实践发展的可能性

遗址是人类社会活动过程中遗留下来的客观历史实证,但同时遗址当中依然保有先民的智慧、文化的成就、甚至民族的伤痕,附着的诸多文化观念、历史事件、生活方式也在继续对今人产生影响,因此,保护利用就不能仅视其为标本、见证或者文献,而需努力探求蕴藏在其中的、对今天依然具有影响力的文化意义与精神,其穿透时间的距离来到每一个当下。找到更加平等、动人、深刻的与历史对话和相处的方式,建立彼此情感的联系,使遗址得到尊重的同时把文明落实为普通人的日常生活,帮助人们找到安全感、认同感并通过各种实践活动促进人们理解其价值、传承其意义,这正是遗产保护利用的当代使命。

大遗址利用区别于其他文物工作的主要特点之一在于“土地”这个特殊的环境因子。由于大遗址地域广阔、人地关系复杂的特点,保护利用对象内容和影响因素便不止于遗存本身,其与遗址空间内外土地利用和各类人文、自然环境要素相互联系,构成意义之网,属于我国文物保护领域在时空复杂性、社会关联程度等方面最为突出的类型。因此,只有打开广阔视野,构建古今一体、保用一体、物我一体、城乡一体、时空一体的大遗址利用目标,即打破保护与利用的分野、物质与文化的分野、遗址与城乡的分野、历史空间与自然环境的分野,迈向多维、融合、共生、整体的保护利用,才能更好地实现大遗址价值的延续和意义的传承。

在“文物保护利用与文化遗产保护传承”目标指引下,笔者结合一些经验,建议推动以下几方面学术研究:

大遗址价值阐释展示理论方法研究。遗产保护领域的阐释即“增进公众理解的活动”。可在有效遗址保护的前提下,返回遗址自身的文化语境,借助保护学、考古学、历史学、建筑学、景观学、阐释学、传播学等理论方法,多角度、多途径地对价值进行探究、理解、建构,通过阐释、展示来使意义传递和延续。这是当代遗产保护研究领域中的一个重要学科方向,也是中国大遗址保护本土理论实践中非常重要的内容。

大遗址传统文化传承与传播教育融合研究。提升公众对中华文明、优秀传统文化的理解,实现文化认同、文化继承乃至跨文化间的交流互鉴,是新时代大遗址活化利用的重要任务。在开放包容的理念下,可从文化内涵、传播途径和受众体验三个维度出发开展研究,不断丰富传播教育的内容、形式、手段和载体,推动遗址保护、文化传承与传播教育融合研究。

“多样态”的大遗址保护展示利用设施与公共文化服务设施体系研究。目前虽形成了以考古遗址博物馆、考古遗址公园为代表的大遗址保护管理和建设模式,但上述西安的案例表明,每一处大遗址都有其不同的条件、禀赋、基因,需要通过差异化、适应性的途径和设施建设,来系统、综合、可持续地解决大遗址利用和城乡社会发展问题。大遗址利用不是为单一目标实现,未来如何能调动各方力量,在扩展、提升遗址展示利用各类产品与设施基础上,形成独特的价值阐释体系,和系列文化产品、文明课堂、产业链条,有效地与公共文化服务体系衔接,在实际管理和操作层面实现“多样态”的大遗址利用,是研究的重要方向之一。

“跨尺度”“多层级”的大遗址保护利用规划设计理论方法研究。如何让大遗址利用在符合文物工作方针的前提下,更好地纳入地方经济社会发展规划,逐步形成“点、线、面”相结合的大遗址保护利用新格局成为挑战。目标的升级注定了解决方案是跨尺度的、多层级的,这包括了宏观(片区、线路、大遗址整体)、中观(遗址公园、重点展示区)、微观(具体遗迹地点)等层面。未来,针对中华文明标识体系、大遗址保护利用片区、国家遗产线路的规划设计研究,以及与城乡历史文化保护传承体系相对接的研究工作还需进一步深入。

文物利用的法治化途径。就文物利用的界定、管理、法律责任等问题向各级部门、权益相关者和社会大众征求意见,通过多方博弈最终确定文物利用的尺度与边界,推进文物保护规划向文物保护利用传承规划转型。

技术集成创新及相关技术指南的制定。发挥科技创新的引领作用,丰富保护利用传播技术手段和相关研究,多角度、多途径生动展现大遗址的价值内涵;促进技术集成创新,制定各类技术指南,提高科技成果转化成效。《导则》是好的开端,但还不够。

五、结语

有别于历史纪念碑、见证物或进化论视角,在中国大遗址保护利用的进程中包含着一根隐形线索,其来自人们对历史与文化的深深敬意:遗址虽经岁月消磨成为废墟并退出原初功能,但其与集体记忆、文化认同相结合,在不同时期进入社会文化系统,而成为一种意义载体和古今沟通的媒介,并扮演者重要的社会角色,这一点具有鲜明的中国特色。

大遗址利用所面对的不只是凝固不变的遗存,更是人民生活的容器和文化精神的家园,它也是一个博大的意义系统、一个发展的广阔概念,这需要将遥远往昔与当下乃至未来连接起来,并使其不断在社会发展中重获旺盛生命力。如今,需以更加开放包容的姿态,联合社会各界的智慧与力量,激起文化价值创造性转化和创新性发展的无限可能性,传达需要被铭记的历史强音。

大遗址蕴藏的文化血脉始终流淌,过往并非“他乡”,而是,“故乡”。

(本文系国家文物局《大遗址利用导则》编制项目研究成果,同时受大明宫研究院项目资助。)

注释:

③价值利用,是指基于文物本体、文物环境、出土文物,以及价值内涵和相关信息资源等开展的利用活动,包括文物展示、科学研究、传播教育、产业转化等;相容使用,是指不以文物价值内涵传播为直接目的,但依托文物所在区域的土地、生态资源等开展的利用活动,包括游憩休闲、社会服务、环境提升、产业协调等。

④“直接责任主体”指直接承担大遗址利用工作的各类企事业单位、团体、集体,主要负责大遗址利用过程中管理机制与制度建设、日常养护与安全责任、利用决策及运营管理、项目实施与全程监督的工作。它既可以是大遗址专门管理机构,也可以是其他企事业单位、团体、集体。

⑤文物古迹保护和管理工作程序共分为六步,依次是:调查、评估、确定文物保护单位等级、制订文物保护规划、实施文物保护规划、定期检查文物保护规划及其实施情况。

参考文献:

[1][29]国家文物局.关于印发《大遗址保护利用“十四五”专项规划》的通知[EB/OL].(2022-06-11)www.ncha.gov.cn/art/2021/11/18/art_2318_45063.html.

[2]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于加强文物保护利用改革的若干意见[Z/OL].(2022-06-11)www.gov.cn/zhengce/2018-10/08/content_5328558.htm.

[3]《大遗址利用导则(试行)》编制过程及内容解读[EB/OL].(2022-06-20).www.ncha.gov.cn/art/2020/8/26/art_1961_162514.html.

[4][23][25][26]国家文物局.大遗址利用导则(试行)[Z/OL].(2022-06-22)www.ncha.gov.cn/art/2020/9/15/art_2407_122.html.

[5][6]中国文化遗产研究院.大遗址保护行动跟踪研究[M].北京:文物出版社,2016.

[7](美)约翰·H·斯塔布斯.永垂不朽:全球建筑保护概观[M].申思,译.北京:电子工业出版社,2016:270.

[8][15]国际古迹遗址理事会(ICOMOS).考古遗产保护与管理宪章[Z].1990.

[9](澳)劳拉简·史密斯,张煜.遗产本质上都是非物质的:遗产批判研究和博物馆研究[J].文化遗产,2018(3):62-71.

[10][17]国际古迹遗址理事会(ICOMOS).文化遗产阐释与展示宪章[Z].2008.

[11]国际古迹遗址理事会(ICOMOS).国际古迹遗址理事会考古遗址公园第一次国际会议建议(塞拉莱建议)[Z].2015.

[12]国际古迹遗址理事会(ICOMOS).魁北克宣言——场所精神的保存[J].文化资产保存学刊,2008(5):78-81.

[13]陈曦.建筑遗产保护思想的演变[M].上海:同济大学出版社,2016:42.

[14]Australia ICOMOS Incorporated.The Burra Charter 2013.[DB/OL].https://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf.

[16]第二届历史古迹建筑师及技师国际会议《关于古迹遗址保护与修复的国际宪章(威尼斯宪章)》(1964)[M]//联合国教科文组织世界遗产中心,国际古迹遗址理事会,国际文物保护与修复研究中心,国家文物局.国际文化遗产保护文件选编.北京:文物出版社,2007:52-54.

[18]国际古迹遗址理事会中国国家委员会.中国文物古迹保护准则[Z].2015.

[19][21][22]王璐.当代文化遗产保护中的“延续性”[J].中国文化遗产,2019(5):52-58.

[20]中共中央办公厅、国务院办公厅关于实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)的意见[EB/OL].(2022–06–18)http://www.xinhuanet.com/politics/2018-07/29/c_1123192714.htm.

[24][27][28]《大遗址利用导则(试行)》编制过程及内容解读.[EB/OL].(2022-06-22)www.ncha.gov.cn/art/2020/8/26/art_1961_162514.html.

[30]王璐,岳圆,邸玮.隋唐长安城遗址的空间展示体系[J].大众考古,2019(12):48-55.

Conceptual Methodology and Revitalization Path for the Utilization of Large-scale Sites in the New Era:Oriented by the Continuity of Value

Wang Lu1,2

(1. Architecture College, Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an 710054, China; 2. Technology Center of Cultural Heritage Conservation, Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an 710054, China)

Abstract: The conservation and utilization of large-scale sites in China are undergoing the transition from archaeological preservation to research and interpretation, from protective intervention to culture inheritance, from cultural tourism to public sharing, and from heritage park construction to civilizational identity establishment. Achieving these systematic and holistic goals requires the application of appropriate strategies for each large-scale site based on its characteristics and conditions, which paves the way for an integrated revitalization path with the continuity of value. Existing research on the utilization of large-scale sites mainly focuses on approach discussion, comparative study, and tourism development, but holistic research on the conservation and utilization of large-sites sites is rare. Meanwhile, the existing theoretical and methodological research, which cannot be widely applied, is not able to show the significant value, the complex man-land relationship, and urban-rural environments of large-scale sites.

As the utilization of large-scale sites enters a new stage, this paper focuses on the utilization of large-scale sites in China based on the theory, practice, and policy related to the conservation and utilization of large-scale sites. Through literature review, field survey, data analysis, and practical exploration, this paper integrates systematic research propositions and links with research methods as induction and deduction, diachronic and synchronic analyses, case study and comparison, as well as qualitative and quantitative analyses. This line of thinking can help us understand the internal organic structure of the utilization efforts and underpin the research conclusion.

This paper follows the research clue of “macro background of the utilization of large-scale sites → international theory trend and basic theoretical analysis expansion → policy guideline and methodological framework that can be popularized → revitalization path, application, and prospect of large-scale sites.”Considering the international theory trend and China’s realities in the conservation and utilization of large-scale sites, this paper offers the possible revitalization path of large-scale sites in China oriented by the continuity of value, through theoretical expansion, policy interpretation, methodological integration, approach discussion, and the case study of Xi’an.

Compared with previous studies, this paper has made expansions in the following aspects. Firstly, it teases out the background of the utilization of large-scale sites and the international theory on heritage conservation; it proposes a holistic cognitive framework and structure for the value of large-scale sites and the principles oriented to the continuity of value for the utilization of large-scale sites. Secondly, it elaborates on a methodological framework for the utilization of large-scale sites, through the interpretation of policies and regulations. Thirdly, it points out that the utilization of large-scale sites hinges on specific interpretation systems of value, proper multi-dimensional strategies, and diversified and holistic solutions; it is also essential to seek equal, touching, and profound ways to understand history, and ensure that conservation and utilization are integrated and multi-dimensional. Only in this way can the value and meaning of history be maintained and inherited.

This paper is an integral part of the theory and practice of Chinese cultural heritage conservation, which can help build a theoretical and methodological framework for the utilization of large-scale sites in China and the realization of holistic conservation and utilization in China. Also, this paper expands the global reach of heritage conservation theory, through Chinese cases, Chinese experiences, and Chinese ideas. Meanwhile, it can facilitate the comparison and exchange of heritage conservation between the East and the West.

Keywords: large-scale sites; utilization; continuity; interpretation of value; revitalization path

王璐 | 以价值“延续性”为导向的新时代大遗址利用理念方法与活化路径(上)