原文刊载于《中国文化遗产》2022年第4期:专题研究 大遗址保护利用新格局的时代建构

以价值“延续性”为导向的新时代大遗址利用理念方法与活化路径

王 璐

(西安建筑科技大学建筑学院 西安建筑科技大学文物保护科技研究院 陕西西安 710054)

摘要:中国大遗址保护利用工作正在经历从考古保存到研究阐释、从保护干预到文化传承、从文旅融合到社会共享、从建设遗址公园到树立文明标识的转型,这些目标的实现是系统性、综合的问题,需针对每一处大遗址的特征与条件,采取更为独特、适宜的方式策略,并形成延续价值、融合共生的活化路径。在大遗址利用迈入新的发展阶段之时,梳理与拓展国际遗产保护理论,提出大遗址价值整体认知框架与意义结构,论述以价值“延续性”为导向的利用原则,解读大遗址利用政策法规,阐明操作有序的方法框架。指出实现“大遗址利用”的核心在于构建独特的价值阐释体系,采取多维适宜的利用策略和多元综合的解决方案,结合大遗址实践案例,回应大遗址活化的可能路径,并对未来大遗址利用相关研究方向提出展望。

关键词:大遗址;保护利用;价值延续性;价值阐释;活化路径

引言

大遗址,是实证中国百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史的核心文物资源[1],记录着中华大地上的历史足迹、文化记忆,体现了我国古代先民杰出的创造力,综合并直接体现了中华民族和中华文明的起源与发展。“十一五”至“十三五”期间,我国初步形成了以“六片、四线、一圈”为核心,以150处大遗址为支撑的大遗址保护基本构架,“十四五”期间,我国将进一步依托大遗址构建中华文明标识体系,形成大遗址保护利用新格局。

对人类起源、文化发展的探寻,对“何为文明、何以中国”的追问,促成了考古学者前赴后继的努力。然而,大遗址价值重大但年代久远,空间广阔却几近无形,保存脆弱、碎片化、可理解度低,其保护利用与国土空间不可分割、与城乡社会发展关系紧密却也一直成为了保护利用的难题。过去20多年的时间里,形成了以考古遗址公园、遗址博物馆为代表的大遗址保护利用经验和方法,实现了从物质保存到文旅融合的创新发展。但由于仍然较为依赖于“圈层式”文物保护管理体系(指由文物保护区、建设控制区及环境协调区组成的保护管理体系)和现有途径中的工程性措施,而整体系统解决大遗址“物”与“人”、历史和当下、物质和精神、遗址和城乡、保护和发展相疏离的现实矛盾,仍有很大的探索空间。未来的“大遗址利用”需以更加开放、融合的视野打破思维的壁垒,为在不同视角、层面和尺度上综合解决大遗址保护利用与文化传承、社会发展的关系问题开启希望旅程。同时,如何将大遗址中独特的文化“基因”转化为“活的”场所,科学确定大遗址利用策略、方式、方法,充分发挥大遗址的社会功能,使深厚的文化意义传递出来、延续下去,为价值传播、文化传承与地方社会发展带来生机活力,已经成为进一步提升大遗址保护利用战略设计和宏观规划的关键问题。因此,在大遗址保护利用观念、理论与实践迈入新的发展阶段之时,笔者以中国大遗址保护利用探索、国际理论趋势为背景,通过理论拓展、政策解读、方法整合、途径探讨并辅以具体案例,阐述其理论内涵、构建其方法框架、展望其活化路径。

一、“大遗址利用”提出的背景

2018年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》指出:“要从坚定文化自信、传承中华文明、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度,提高对文物保护利用重要性的认识,增强责任感使命感紧迫感,进一步解放思想、转变观念,深化文物保护利用体制机制改革,加强文物政策制度顶层设计,切实做好文物保护利用各项工作”[2]。这对大遗址利用工作提出了更高的要求。

(一)价值意义和遗存特征决定了大遗址保护展示与活化利用的重要性、必要性

根据第三次全国文物普查统计,我国已登记不可移动文物766,722处,其中古遗址类193,282处、古墓葬类139,458处,占登记总量的43.4%。在5058处全国重点文物保护单位中,古遗址、古墓葬共计1612处,约占三分之一[3]。在众多古遗址、古墓葬当中,具有极强典型性、代表性的“大遗址”已经成为一个特殊概念,用以指代规模宏大、价值重大、影响深远特点的大型聚落、城址、宫室、陵寝、墓葬等遗址、遗址群[4]。

虽然,圆明园、高句丽王城王陵、交河故城、高昌故城、统万城、北庭故城等遗址至今依然巍巍屹立,岁月留下的沧桑面貌和其所展现的浪漫如画品质,就足以使人在感怀岁月流逝时遥望那个时代的风姿,但对于中国大多数遗址来说,夯土基础大部分藏于地下,几近无形的现实状态往往无法提供足够的信息以使人们理解其空间特征与含义,难以激起人们的移情和艺术审美,抑或引发文化的、精神的联想。当面对这些价值极为重大、内涵深远、演变丰富,却本体脆弱、可观赏性又非常有限的历史遗存,为获得一定程度的可读性,需要在保证文物本体安全、真实的前提下,通过保护者再一次对其干预以使意义得以再生,这也是东方土遗址的普遍特点。

(二)与国土资源、民众生活、社会发展不可分割是大遗址保护利用面临的挑战

大遗址保护利用与土地资源的利用关系密切,与当地民众生活生产、城乡建设以及社会发展方面存在着不可分割性。

在数千年适应性演化的过程中,大遗址物质遗存、空间形态逐渐呈现出与自然、社会共存甚至重叠的状态。遗址价值隐没又时逢现代性的到来,一方面,“城市化”进程在促成城市的物质与功能现代化的同时却加速了大遗址所在历史空间的存弃,甚至一定程度上抹杀了遗址蕴藏的文化记忆、地域身份及其多样性特征;另一方面,在既往保护理论实践中,以确保物质遗存真实性为出发点而将遗址标本化封存,却也时常造成遗址核心保护区被动隔离局面和静态保存的现象。

总体看来,大遗址利用工作面临的挑战主要有四:其一,由于历史与今天有着天然的“距离感”,大遗址价值挖掘、转译、阐释工作极具挑战性;其二,遗存残损、点状、碎片化、保存情况特殊,其空间、形式和特征较难认知;其三,整体意义蕴藏在遗址格局和场所环境之中,与国土空间不可分割;其四,多层级的文脉关联和多元化的价值选择与整个社会生活连续,保护与发展难以分离。加之考古、研究、保护的漫长过程与城市化之间的矛盾,需要找出更加适宜、融合的解决之道,促使文化意义与历史文脉进一步与当今生活发生亲密关系。

(三)满足社会不断增长的精神文化诉求是大遗址保护利用的内生动力

“遗址”这一考古学概念于1920年代开始进入中国,它得益于近代考古学在中国的落地生根。回溯遗址保护百年历程,早在民国时期,国民政府就先后颁布了《古物保存法》(1930)和《暂定古物之范围及种类大纲》(1935),保护的种类包括了古生物、史前遗迹。1937年西京市(西安)发布的《西京市区计划决议》中,已经出现“古迹文化区”的概念。虽然,在积弱动荡、内忧外患的旧中国,这些法律和规划没有得到很好的落实,但现代保护意识就此萌芽。

新中国成立伊始,我国确立了“重点保护、重点发掘,既对文物保护有利,又对基本建设有利”的方针,形成了适用于当时社会发展阶段的文物保护利用原则。出于保存遗址和公众教育双重目的,考古遗址上开创性地出现了“遗址博物馆”“遗址公园”这两个新生事物,即西安半坡博物馆、西安兴庆宫公园和洛阳王城公园,成为延续至今的有效模式。1960年代,《文物保护管理暂行条例》(1961)及第一批全国重点文物保护单位的公布,加之“大型古遗址”专题会议的召开、科学保护的专题研究等一系列开创性工作,标志了我国文物保护走上更加法制化的道路,也使得大型古遗址——作为中华文明史迹的主体逐渐被公众所认知。

在经历“文革”停滞期后,1982年11月,迎来了《文物保护法》正式颁布实施,具有划时代意义。然而,伴随改革开放、社会转型以及大规模基础设施建设,土地逐渐成为经济发展的助推器,快速城市化对各地遗址产生了不可避免的威胁和破坏,遗址保护与城市发展的矛盾空前。1980年代,人们对于文化认同诉求的同步增长,以圆明园遗址为代表,逐渐出现对遗址进行探索性的复原再现做法。这一时期,随着《威尼斯宪章》被介绍到国内、中国加入《世界遗产公约》和文物保护事业的发展,经过碰撞、讨论和本土化的过程后,催生了遗址考古、保护与展示的一系列探索与创新,逐渐积累出一套调查、研究、立法、划定保护范围、实施保护展示工程、建立遗址博物馆、设立遗址公园的综合保护管理制度和实践操作方法。

1990年代,国家层面积极筹划推动遗址工作,“大遗址”的概念逐渐得到学界、行业和社会认可,一个重要的事件是1995年在西安召开的全国文物工作会议。会上,国务委员李铁映特别强调了“大遗址”的保护,他指出:“对全国重点文物保护单位中的大遗址、古墓葬群、大型石窟寺和古建筑群体,要根据需要分别制定专项保护法规……”[5]1997年,国务院印发《关于加强和改善文物工作的通知》提出“把古文化遗址特别是大型遗址的保护纳入当地城乡建设和土地利用规划”;1999年,国家文物局向国家发展计划委员会报送了《大遗址保护展示体系建设规划基本思路》,这标志着对遗址的保护进入“大遗址”层面,遗址保护规划及公园建设也大量出现于这一时期。

“十五”以来,大遗址保护展示与活化利用行动在城乡建设中的地位得到了进一步的凸显。在这样的背景下,将这一重要文化资源转化为社会发展动力,强调“展示”在更大规模保护行动中的意义及其对文化传承的作用,已经成为一种迫切需求。国家文物局积极筹划推动“大遗址”保护工作,在财政部、国家发展和改革委员会支持下正式印发《大遗址保护专项经费管理办法》(2005),启动了大遗址保护国家行动[6]。中国探索适逢国际遗产保护理念从保护到阐释的趋势性变化,一系列政策法规与国际古迹遗址理事会(ICOMOS)《西安宣言——关于古建筑、古遗址和历史区域周边环境的保护》(2005)、《文化遗产阐释与展示宪章》(2008)一道,共同促成了大遗址从考古保存到展示阐释的路径转变。“十一五”至“十三五”期间,那些隐没千百年之后、代表了古代先民杰出创造力和成就的大遗址,以“国家考古遗址公园”这一当代形式被唤醒,逐渐成为人们生活中寄托历史追思、寻找文化认同的美丽地方。

党的十八大以来,面对新形势、新挑战,需要从体制机制改革、政策顶层设计、专业技术方法入手,出台新的指导性纲领文件。为促进大遗址合理利用,进一步提高大遗址保护管理和活化利用综合能力,国家文物局于2020年发布了《大遗址利用导则(试行)》,就国家大遗址“利用”在新的历史时期该做什么、怎么做,给出了具体指引,也标志着我国大遗址保护工作从“物的保存”向“价值传承”的转变。

如今,以“国家考古遗址公园”为代表的大遗址保护利用行动蓬勃开展,殷墟、高句丽、周口店、大明宫、隋唐洛阳城、三星堆、良渚、牛河梁、盘龙城等考古遗址公园建成开放,秦始皇兵马俑博物馆、汉阳陵外藏坑保护展示厅、金沙遗址博物馆、二里头遗址博物馆等场馆的建设与创新,以及西安、洛阳、成都、郑州等大遗址保护利用片区长期的探索与实践,乃至长城、大运河、丝绸之路这些大规模的基于时空连续性的文化遗产线路、廊道和群落整体保护活化,反映出人地、时空关联演变和动态多维发展的特点……这些苦心求索,将历史遗迹与当下生活连接并转化,走出了一条符合国情的大遗址保护利用道路,对中国文物保护工作发挥了示范性、综合性、带动性作用。

从上述遗址保护的历程中可以看出,将历史的信息、文化的意义传递出来,并使人们找到认同感、归属感,自觉践行对文化的传承,这无疑是中国大遗址保护利用工作的内在驱动力。

(四)“构建中华文明标识”将进一步提升大遗址保护利用传承目标

“构建中华文明标识体系”是中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》提出的主要任务。其针对我国不可移动文物当中价值重大者,特别是在展示中华文明起源发展、灿烂成就和对世界文明的贡献方面起着重大作用的文物古迹,给予新的历史使命和目标,这就包括了实证文明起源、国家形成、发展脉络的一系列大遗址。

在刚刚修订的《国家考古遗址公园管理办法》中,“国家考古遗址公园”的定义由原来的“在保护和展示方面具有全国性示范意义的特定公共空间”(2009),修订为“在考古遗址研究阐释、保护利用和文化传承方面具有全国性示范意义的特定公共文化空间”(2022)。可以说,新时代的任务已经不再只是文旅融合的遗址公园、遗址博物馆的“标准配置”,而是通过多层次、全方位、全链条的工作,在不久的将来依托大遗址物质载体、价值意义及文化空间形成精神文化地标、社会文明课堂,进而建立中华文明标识体系。其与《大遗址利用导则(试行)》《大遗址保护利用“十四五”专项规划》等相关政策的共同执行,体现出中国大遗址保护利用工作进入高质量发展阶段。

从目前大遗址利用的情况看,与中华文明标识、新时代保护利用传承目标相匹配的方式途径还有很大的提升空间。比如,在对36处国家考古遗址公园的统计中,半数以上的公园只是大遗址局部重点保护范围,手段多停留在对重点发掘地点实施保护展示工程、重点保护范围建设成园、建设控制地带形成绿化隔离或缓冲等技术途径上,难以有效从大遗址价值意义继承和空间资源开发角度转化大遗址整体价值与文化特征。同时,遗址展示情况复杂、水平参差不齐,尚存在价值提炼不足、利用策略偏差、展示体验不佳或盲目建设等问题,手段方式同质化较为明显,模式相对单一。应该说,整体综合的大遗址时空构架、阐释体系、精神标识还有待进一步建立,保护利用与传承发展有效衔接的理论方法有待进一步完善。这些问题主要源于实践中常通过“以物为本”的单一目标和工程措施来解决独特、复杂、系统的大遗址保护利用传承大目标。所以,要让文物真正活起来,成为加强全社会精神文明建设的深厚滋养,关键在于回归遗址自身时空演变和整体意义来构建价值阐释体系,基于“以人为本”和“文化价值”传承弘扬,来对遗址进行再阐释、再利用和再转化。即通过考古研究、保护利用、传播传承等一系列措施、环节和链条的建立,释放大遗址蕴藏的价值与潜能,并有效融合历史和当下、物质与精神、遗址和城乡、保护与发展,系统综合地解决问题。

二、基础理论趋势、内涵及其拓展

遗产利用与传承是中国文物工作的现实之需,亦是国际理论发展的必然。从学术角度看,在舶来与本土的碰撞中,聚焦国际理论趋势和我国文物保护自身实践与特点,吸收并探索具有中国特色的保护思想进而形成理论方法拓展,成为当前学术的迫切需要。如斯塔布斯(John H. Stubbs)所言,当今文化遗产保护工作多么重要以及紧迫,由于它现在的丰富程度,保护实践领域只能通过对遗产保护方面所谓的东——西方哲学争论如何转变成为能够同时保护和解读文化遗产古迹的现有可能方法作出更加全面的理解,才能够得到提高[7]。

(一)价值观:从“历史见证保存”走向“文化意义传承”

20世纪初以来,在遗产保护运动推动下,发源于欧洲的遗产保护思想逐步扩大到全世界。从保护的内容和深度上也在不断拓展思路,从对物质实体的“保护”“修复”,到对文化遗产及其环境的“整体性保护”,进而发展到向社会公众全面“阐释”与“展示”遗产的历史信息和文化意义(Cultural Significance)的过程。

保护意识萌发于启蒙运动的理性思潮、科学革命、新史观和审美意识变革,随着欧洲保护“具有历史、科学和艺术价值的国家纪念碑”为目的的社会行动,其理论体系历经两百余年的变革与发展,形成了经典的、广为传播的保护修复理论和技术手段。然而,严格的以“保存”为目的虽强化了遗存对象作为“历史见证物”的属性,却也将其奉上“不朽”神坛,这也在20世纪后几十年受到越来越多的质疑和充满分歧的讨论。人们逐渐认识到,经典保护理论基于实证主义的立场,其“以物为本”的保护观念、过度理性的认识、静止的时间观、普世化的价值标准、学科学术的方法伴随全球化趋势,也无法回避地使保护对象陷入传统的断裂和文化的他者,人类丰富多彩的文化趋于淡化,那些原本拥有多层次意义的遗产叙事变得单一化。

正是遗产不同的背景决定了其独一无二的特征,这些日积月累的特征不能脱离遗产所在地的文化语境和创造者的精神意识,同时也必然影响人们对于遗产价值的理解和文化的发展。《巴拉宪章》(1979)首次使用“阐释”(Interpretation)一词,并开创性地将“具有文化意义的场所”视为保护对象;《考古遗产保护与管理宪章》(1990)指出向公众展示考古遗产是促进了解现代社会起源和发展的至关重要的方法[8];《奈良真实性文件》(1994)把保护重心转向文化背景,提出需要对文化及其信仰系统的各个方面予以尊重;在《世界文化多样性宣言》(2001)、《保护非物质文化遗产公约》(2003)中对文化多样性、文化传统、人类创造力与精神方面予以更多的回应。区别于“保存”“修复”等用词,在2008年ICOMOS通过的《文化遗产阐释与展示宪章》中,正式将文化遗产“阐释”与“展示”的概念建立起来,其七大原则包含观念上的重大改变,包括:价值的传播作用、语义的多元、语境的地方化、包容的尺度、方法的可能性、遗产的可持续发展等方面。2011年ICOMOS 第六次科学委员会会议和2014年佛罗伦萨ICOMOS第18届大会以“遗产范式的转换(Heritage Paradigm Shift):改变的包容与界限”为题,传达出明显的信号:保护正在从对历史见证物的保存走向多元文化意义的传承。

当代保护理论以社会人文思潮为风向标,以国际交流为平台,以实践探索为案例,以法规文件为框架,将继续修正与发展。在全球化、技术进步、人口流动、民主参与的背景下,遗产保护理论愈来愈趋向于一个综合的、多样的社会讨论,更有弹性、更具适应性、更显地域性地把保存与传承相融合的理论方法将在当下以及未来丰富的保护实践中发挥更好的作用。概括来说,可以看到理论的几个重要发展趋势:

——遗产的“物质”属性被弱化,“意义”属性得以提升。

“今天的保护不再是关注对象本身,而是关注于意义,以及产生这种意义的个人和团体”(埃丽卡·阿夫拉米,Erica Avrami)。在国际遗产学界,更全面认识遗产的努力开始出现,汇聚成了遗产批判研究(Critical Heritage Studies)。人们意识到遗产需要保护利用主要不是因为其过去的使用目的、功能或意图,而是其今天可以传达给人的、今后可以流传下去的信息、价值、文化传统和象征意义。文化意义在今天成为保护利用的核心概念和内容。

——对公众参与、文化共享的追求与重视。

对文化意义的关注直接催生了对于产生意义的个人、团体、社会的重视程度,保护不仅是封存历史的明证,更重要的是人们如何因为保护进程而获益。这需要平衡和适应权益相关者(Stakeholders)的需求,其对于保护的操作具有决定性作用,还需要明确聚焦于遗产使用者和他们对遗产的使用方式,重视它们与权力、地方、阶层、族群、种族、不同身份之间的关系[9]。每个阐释项目都应成为各年龄层次的公众教育资源[10],应以互利共赢的方式使公众认识文化多样性的价值和文化间交流的力量[11]。2020年召开的ICOMOS第20届大会将“共享文化、共享遗产、共享责任”作为主题,旨在探讨社区和文化群体共同创造、联系、评价和保护遗产的方式。寻求共识、公众参与,包容众多相关者的权益,实现文化的共享,正是文化遗产保护的宗旨所在。

——遗产实践更具可持续性、适应性及动态性。

当代的保护管理措施从严格的法律方面的高度制约,转变为一般法规控制下的干预;从修复到再利用、更新和活化,操作指导和方法变得更有弹性和包容、更为全面和严密、更加广泛和动态。由于对象从客观的“物”演变为被认同的“遗产”,需要通过与公众对话使人们了解其意义,因此,保护便不再只是“站在客体对面”进行观察或操作,而是在与公众的交流互动过程中建立情感连接、文脉联系,来提升自身的独特性和价值。也就是说,今天的保护思想更主张遗产要融入文化语境、社会生态和城市结构,遗产是过往历史文化的重要载体,也是当今地方社会发展的有机部分。

(二)阐释什么:整体价值与意义结构

阐释与展示虽有共同纲领作为指导,但内容与方法却不应该呈现为一种专业领域的同质化标准或者限制。对于遗产来说,自被认定为保护对象之时,交流与保护伴生,并在不同的文化内部或之间产生跨越时空的对话。当今,遗产保护正在走向重视文化特征、人地互动、精神情感、动态发展的广阔视野,理念逐渐从“物”的保存发展到对“人”“意义”“精神”的阐释与利用,不仅包含静止现状,还包含发展过程中的变化。

——价值阐释的三个面向。

本体与环境。“本体(Ousia/Ontology/Being)”与“环境(Setting)”作为保护对象整体认识被业界广泛接受,它将各个组成要素及有机部分统一起来,显示了人类不断对事物的本质、环境和空间进行适应性调节和改造。通常认为,“遗址本体”是根据考古学方法得到的原初实物遗存材料(Fabric),然而遗址本体与实物遗存相比,涵盖面要大得多。对遗址来说,本体不仅包括通过考古学方法提供的各类实物遗存,还包括构成意义的关键自然要素(如因山为陵的崖体、圣山等特定对象),乃至遗址格局及其结构。因为,实物遗存、关键自然要素、遗址格局都是对象作为遗址整体的自在、自为的本质,如果二分地将文化与自然分离,将实物遗存材料与非物质格局信息分离,则可能会让各处考古地点成为分散的碎片而丧失了遗址的空间含义。“遗址环境”这一集合的概念,包含遗址赋存的场地与视觉环境和地域文化景观,还包含自然(地形、地貌、地层、地质、植被、气候、水文等)、人工环境(演变过程中形成的村落等)要素,以及它们之间的相互作用。遗址作为历史真迹与周边环境紧密相连,是人地关系发展和环境变迁的时空见证,因此不应将本体与环境两者彼此外在、甚至相对。本体与环境关联构成共同体,其整体意义蕴藏在场所之中,它们相互依存、融合共生,是保护利用的核心内容。

文脉背景。众多国际文件强调应将遗产置于具体的时空条件和社会文化之中进行理解,人们常说的文化语境、文脉、原境都来自context这个概念,在语言学范畴中被翻译成“上下文”,其意在指明一段文字只有处在连续的上下文当中并与整体关联起来时,才能被正确理解。比如遗址从产生之日起,经历了毁废后自然消解,并在如今被重新发现的过程,其文化基因、形态生成与生活方式之间的对应关系在变迁中积淀了下来,并与社会、地方、传统保持着不可分割的关系。“文脉背景”的概念包含时间、社会、文化与遗产共同持续的作用,强调人、历史、政治、经济、精神、自然等多层面的意义,这些无形的关联与地域禀赋都是利用的优厚条件,是体现遗产独特性、多样性的基础。文脉在时间中、空间中、社会中、自然中都有延伸的作用,对于实践来说,通过多学科、跨学科的综合研究来认知历史,通过对地方文化基因、传统观念、生活方式等挖掘与理解重新建立文脉连接,来作为阐释利用的依据和内容,就显得尤为重要。

场所精神(The Spirit of the Place)。除保护遗存实证的、客观的、视觉的历史见证物价值之外,还需通过各种认知、体验、联想、传承、实践活动,使遗产具有世代相传的文化生命力,这指向了遗产的精神价值层面。有别于以往的表述,2017年,联合国教科文组织在关于世界遗产全球战略中将文化遗产表述为:“精神与创造性表达的杰出场所”,开始将物质与非物质遗产理念相融合。事实上,2003年公布的《保护非物质文化遗产公约》距离1972年的《保护世界文化和自然遗产公约》时隔三十多年,才将“非物质”文化遗产概念固定下来。而“物质”与“非物质”认识长期分离,究其深层原因则在于西方“主客二分”“二元论”①(笛卡儿)的哲学传统和现代社会“工具理性”的意识形态。而这些正在悄然发生改变。如今,越来越多的文件中使用“文化遗产场所”/“文化胜地(Places of Cultural Significance)”这些整体性、延展性概念来表达遗产地属性,显示了人文精神与工具理性的整合。其主张通过建立遗产与个体、社区、文化圈层之间的情感连接,加入主体此刻的参与进而将主客合一、物我合一,特别具有后现代色彩的哲学取向。综合而言,“场所精神”指物质(如遗迹、环境、景观、路径、物件)与非物质(如用途、习俗、记忆、内涵、传统、仪式、气味)要素为一个地方赋予的特定身份、意义、情感和神秘性[12]。场所精神体现为风土风貌、意境氛围、场所记忆等感知方面的内容,这一认识保持了“时间之流”在此刻的独特印记,决定了场所可区别的、累积的特征与生命力,强调了由它引发对遗产地文化精神、独特品质的强烈感觉——而这与中国传统的“情境”之学不谋而合。

——意义结构与其演化。

遗存中蕴藏的意义随着时间更迭或消逝、或隐没、或被重新建构,在历史的长河中不断变化、演进、升华,成为独一无二的遗产。“遗产”一词作为物质与非物质、文化与自然、历史与当下的价值总体,其构成正反映出宇宙呈现出的生动活泼、生生不息的整体状态,是包含上述本体与环境、文脉背景、场所精神诸多要素及其联系的共同体,决定着人们在历史长河中的时空位置和所获得的认同感——这对于生活在其中的每一个人都是有意义的。

“意义结构”可以理解为:场所中构成价值的各层面、要素及之间的关系和相互作用,它是意义的存在方式和基本属性,亦是价值系统具有整体性、层次性和功能性的基础和前提。意义结构不断演化生成遗产价值,是要素系统组织化、有序化的重要标示。它是一个向理解者开放的结构,人们从原初意象和当下特有的意识出发,对其价值加以理解和建构;它亦是一个系统、动态的结构,将过去、当下乃至未来各要素相互变义、补充,结合成有机的整体。

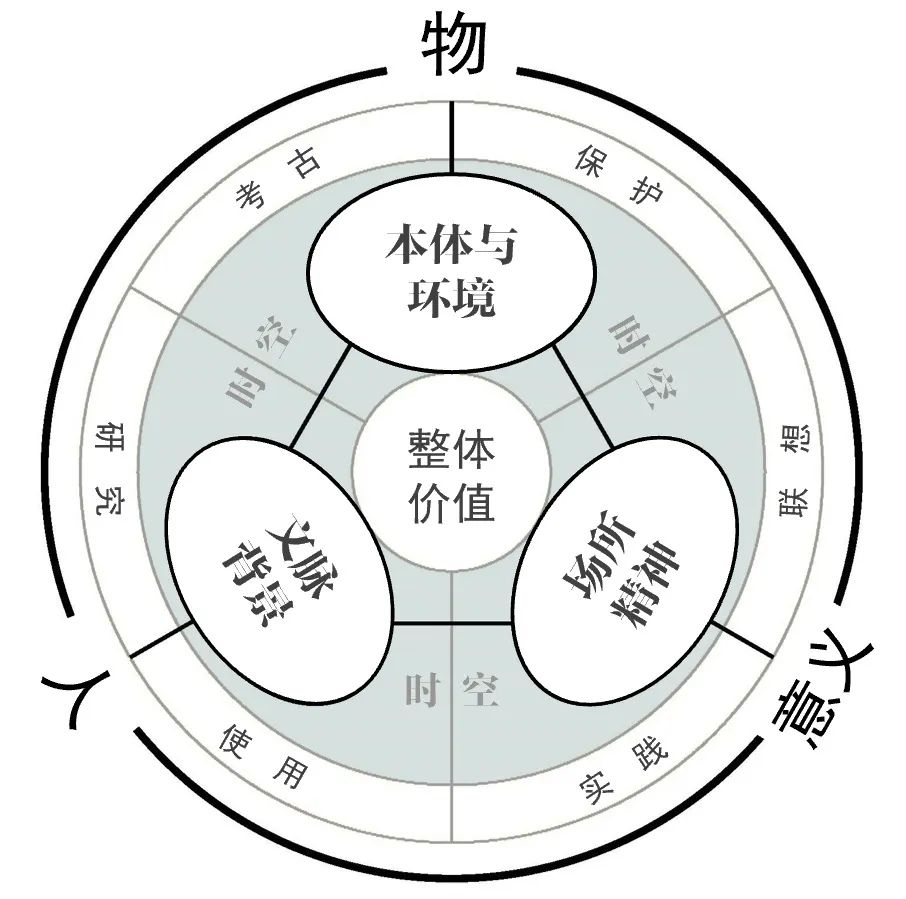

意义结构是文化价值理解与重构的认识框架,在这一结构中,本体与环境、文脉背景、场所精神成为三个重要面向,将变与不变的各因素相互平衡,让物、人、意义不断滚动提升并传递向未来(图1)。考古、保护、研究、使用、实践、联想等活动则作为当下再次介入遗产的方式,不仅深刻影响阐释的内容与质量,还促进了价值的凝聚、文化的再生,促成了遗产的创造性转化。对遗产的保护、继承与新的介入彼此联合在一起、融通在一起,经时空流转不断演进,“整体价值”就此不断发展。

图1 价值阐释的三个面向与意义结构

(三)以价值“延续性”为导向的遗产利用原则——“真实性”导向:从“以物为本”开始。

虽然将“真实性(Authenticity)”作为保护的核心原则直至《威尼斯宪章》中才首次提出,但自保护伊始,“何为真实”就始终作为争论的焦点,“真实”的时间坐标也会受不同时代价值观的影响,摇摆在不同的位置。

启蒙运动时期,人们开始主张保护艺术品和历史建筑“原作”,并将历史看作理性发展的结果。为了尊重历史上创造的美学成就、保存弥足珍贵的历史见证进而保护其纯真状态,这便是“第一历史”中的“真实”。自此,在保护中尊重原初实物遗存材料就被继承了下来,并逐渐演变为“历史纪念碑(Monuments Historique)”的概念,和关于“修复”的一系列做法。而我们今天对于历史遗迹的美学欣赏,事实上因循了来自18世纪欧洲“浪漫主义”运动“如画(Picturesqueruins)”废墟的模式,它随着保护运动的发展,逐渐演变为对时间叠加的遗存现状的普世性审美与敬畏,其不知不觉已经融入当下全球性保护话语和想象之中。而对象是否应该被再次完形的争论,揭示出保护的介入处于“岁月叠加的现状”与“人工干预的结果”之两极。其基于历史实证主义的立场,依托自法国大革命时期就沿循的求真的理性思辨,以被确认的“实物遗存”对象为根本,强调“时光”“环境”赋予其的美学品质。由于强调对“真实”的强化,“修复”行为本身又可被视为施行保护者的理论见解——经过社会妥协、排斥其他行为所反映的人为干预。

真实性在《威尼斯宪章》提出之时便是为保持对象证据的、物质的存在,巴里·罗尼(Barry Rowney)说:“其后的16个宣言都在强调真实性,但是真实性仅仅是认为是原初结构的残留”[13]。在这种视角下,更多的是通过技术干预阻止或延缓物质对象自然衰退过程,人们开始反思,除了见证物和艺术品保存以外,还需认识到遗存中更加深层次的、丰富的价值特征——这成为保护的当代动机。伴随着后现代思潮对以《威尼斯宪章》为代表的经典保护修复理论“过度理性”的批判,对于“真实性”的释义因保护视野的扩大和权益相关者立场、背景的不同而发生着潜移默化的改变。如果说“各个时代为一古迹之建筑物所作的正当贡献”都不可以被忽略,代表了现代保护运动走向成熟,但保持见证物的客观性却也将其“定格”在了被认定为保护对象的时刻。与此同时,拥有权力的机构与专家上升到支配地位,相关使用者、社区被降低了话语权。人们越来越意识到文化遗产正是人类“文化的结果”,“文化意义体现于地点自身,以及它的构件、环境、用途、联系、内涵、记录以及相关地点和相关实物之中”[14];保护是“多学科的学术方法”,亦是“当地人民生活习惯的组成部分”[15]。在《奈良真实性文件》的影响下,真实性来源包含了“形式与设计、材料与物质、用途与功能、传统与技术、地点与背景、精神与感情以及其他内在或外在因素”[16],蕴藏在“广泛的社会、文化、历史以及自然的发展脉络和背景环境”[17]中。这些对多元价值之真实性的重视,在2005年被收录于《实施<世界遗产公约>的操作指南》中,逐渐成为共识。

“真实性”从关注特定时刻的实物遗存,扩大到整个历史时间范畴的文化特征,既包含对象原初建造时的第一历史,亦包含其演化过程的整个时间历程和岁月痕迹。在2000年《克拉科夫宪章》中“真实性”的定义为“从原初到当前的历史过程中可确定的特征之总和”,并强调真实性是“随着时间推移所发生的各种演变的结果”②。

——“延续性”导向:面向“人”与“意义”的回归。

虽然真实性原则随着保护思想的进程不断适应着新的发展,并逐渐扩充着自己的内容,但是定义的扩展、边界的模糊也使源于“对历史纪念碑有意识的欣赏和其纯真状态的崇拜”这一出发点变得更加弱化,真实性来源越发包罗万象……而这或可能导致一个现实问题:在研究依据充分的情况下,对保护对象不同程度的干预操作都是符合真实性的合理选择。

事实上, 无论是“ 加固” “ 修补” “ 修理”,还是“修复”“重修”“重建”,这些对保护对象生命周期的干预,很大程度上是为了阻止其进一步劣化,但不可否认的是,如果“保存”(主要包括加固、修补、修理)足以满足人们对历史真迹的期许,就不会产生一系列摇摆在传统或理性、历史价值或艺术价值之间的操作,也不会出现“修复”与“反修复”之争。现实中,总是隐藏着使对象“完形”与保持“现状”之间紧张的对抗,这源于人们如何选择“文化的象征意义”和“历史的实物见证”。于是,人们对其客观的、情感的、形象的、精神的种种诉求就与操作产生了关联,并在不同的时代和文化背景中,以不同的方式“展现”了出来。这样,历史与每一个时代的人们产生了对话——它始终伴随着如何将历史的、艺术的、文化的、精神的价值“传递”“延续”给人们。

《中国文物古迹保护准则》(2015)当中对“真实性”的阐释是:“在对文物古迹价值整体认识的基础上,以文物古迹物质遗存保护为基础,同时保护它所反映的文化特征及文化传统”[18]。这一解释体现出真实性从实物出发,正在经历面向“人”与“意义”的回归。笔者认为,由于文化特征与文化传统的保护继承更加依赖于人对价值重要性的理解和延续世代传递的非物质因素,对这部分价值的选择会因相关者、参与者主观判断和时间的改变而不同,且并不主要反映对象的客观实相,因此这部分操作原则应该从真实性中分离出来,而表述为“延续性(Continuity)”。

如今,保护行动更加重视为人类的共同未来管理遗产资源,强调需置身于广阔的文脉语境中进行价值理解,维护或唤醒人们对遗产的回应以保持独特文化身份,并焕发遗产持续生命力[19]。“延续性”一词在《巴拉宪章》《保护非物质文化遗产公约》《魁北克宣言》《瓦莱塔原则》《关于遗产与民主的德里宣言》等文件中均有表述,国内的官方文件常将“历史真实性、风貌完整性和文化延续性”[20]并列使用。笔者曾专文探讨当代文化遗产保护中延续性原则的演变发展、哲学内涵、概念界定与现实表现,此处不赘。概括而言,“延续性”指将历史复杂性提炼成能够与当今价值进行对话的方式,使其文化意义与物质载体能够持续不断传承至未来的能力[21],并主要以“活态的原初文化”“演变的既有生活”“复兴的文化意义”“相容的当代功能”为表现形式[22]。

从认识论角度来看,以物质遗存“真实性”为导向的“保护”,隐藏着一个观念,即人们将时间视为一个线性发展的进化结构,并认为时间和空间是事物存在的基本属性,赋予事物独特性。而以价值特征“延续性”为导向的“利用”(主要包括文化阐释和继承使用),则是基于这样的基本观念:历史与当下的关系不只是过去与现在之间线性的时间过程,而是一种复杂的交流、循环和互释活动——它推动人们去搜寻现今价值的各种可能,帮助人们在机遇与挑战中去思考历史之于当下乃至未来的意义。

除此之外,当代遗产保护越来越重视社会共享的发展理念,积极建立公众参与和彼此对话的渠道,通过包容当下社会生活和各种研究、阐释、传播、推广活动使公众了解遗产的历史信息和关乎他们的价值和意义,进而促进不同人群对文化的传承。并且,正是“美人所美,美美与共”的包容理念,使得文化间相互尊重、理解、沟通、互鉴,构成了人类文明发展的内在秩序和多样性基础,也是形成文化认同、构建人类共同命运的重要基石。在文化遗产保护传承目标引领下,“包容性”更加倡导价值的共享、观念的开放、方式的多元、古今的共生。因为只有通过充分对话、交流、协商来平衡权益相关者诉求,包容那些能够使得他们产生认同的价值、方式、方法,才会使当今保护与利用行动更加具有合理性,并有效实现创造性转化。

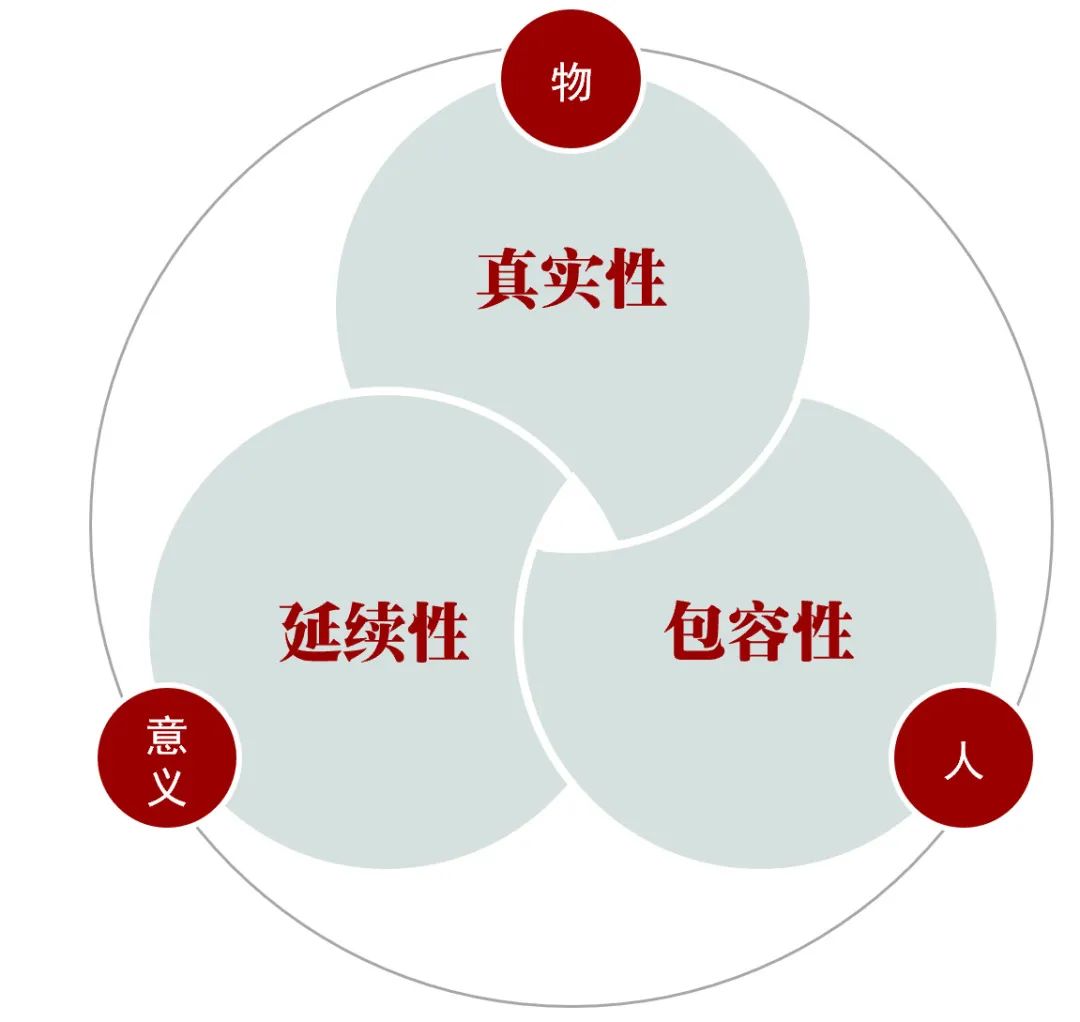

可以看出,真实性、延续性、包容性原则代表着不同的出发点:面向物的真实、面向意义的延续、面向人的包容,以及面向整体的可持续,其构成了遗产保护利用原则的基础与根本(图2)。如果说从真实性出发建构了一系列衍生原则,包括了完整性、最低限度干预、可逆性、可识别性、和谐性等,那么从延续性、包容性出发,则将衍生出可读性、有效性、参与性、共享性、透明性、适应性、一体性、动态性等,它们共同形成保护利用原则的体系,此部分内容将另文探讨。

图2 遗产保护利用基本原则构成

对价值意义的延续、对人与社会的包容正是遗产利用方式——价值利用和相容使用建立的理论基础。

注释:

① “主客二分”即客体是现成的被认识者,主体是现成的认识者,两者彼此外在;“二元论”即“世界的本源是意识和物质两个实体”的呈现。

② 原文为:“Authenticity means the sum of substantial, historically ascertained characteristics: from the original up to the current state, as an outcome of the various transformations that have occurred over time”,引自:The Charter of Krakow 2000:Principles for Conservation and Restoration of Built Heritage[Z/OL].http://smartheritage.com/wp-content/uploads/2015/03/KRAKOV-CHARTER-2000. pdf .

明日推送本文(下),敬请关注查看。