/文化遗产沙龙09/

我与洛阳聊运河

隋唐大运河文化博物馆探馆直播回顾

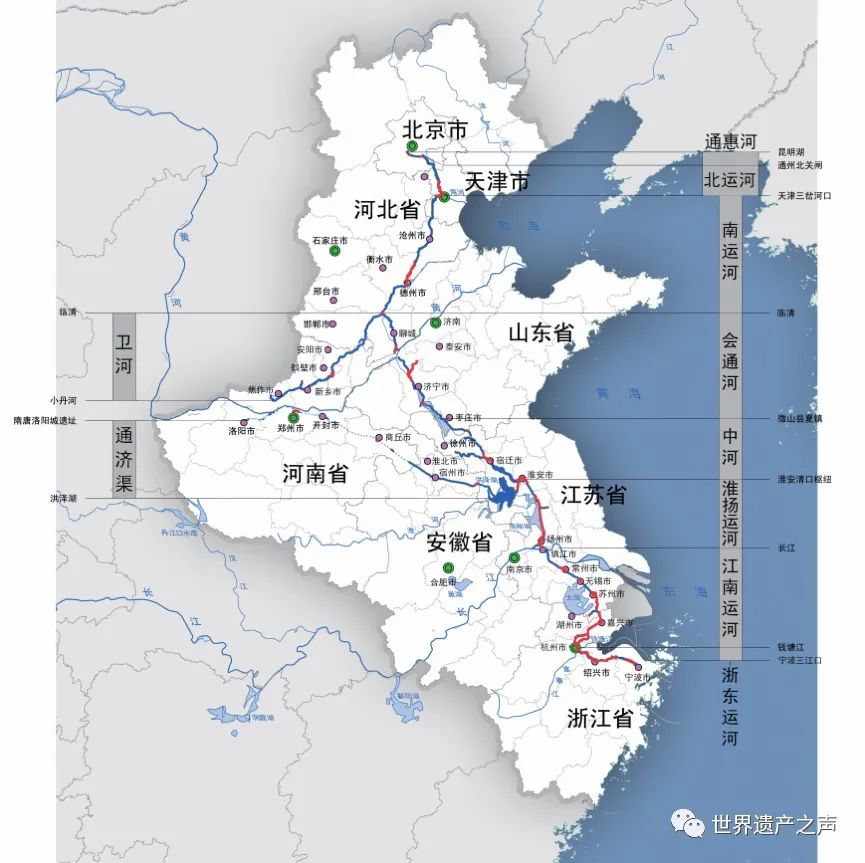

大运河2500年的时间跨度和2700公里的空间跨度,凝聚着我国劳动人民的智慧、勤勉和魄力,从古至今带动着沿线地区经济和文化的融合与发展。2014年,大运河三个部分十个河段列入世界文化遗产名录,2022年,是大运河申遗成功8周年。

2022年5月18日“国际博物馆日”之际,隋唐大运河文化博物馆在古都洛阳开馆。

气势恢宏的展馆;

丰富的文物馆藏;

独具匠心的展览设计;

悉心编制的展陈大纲;

这些无不凝聚着博物馆建筑师、展览设计师、编制人员的智慧和心血,让人产生即刻要去一探究竟的冲动。

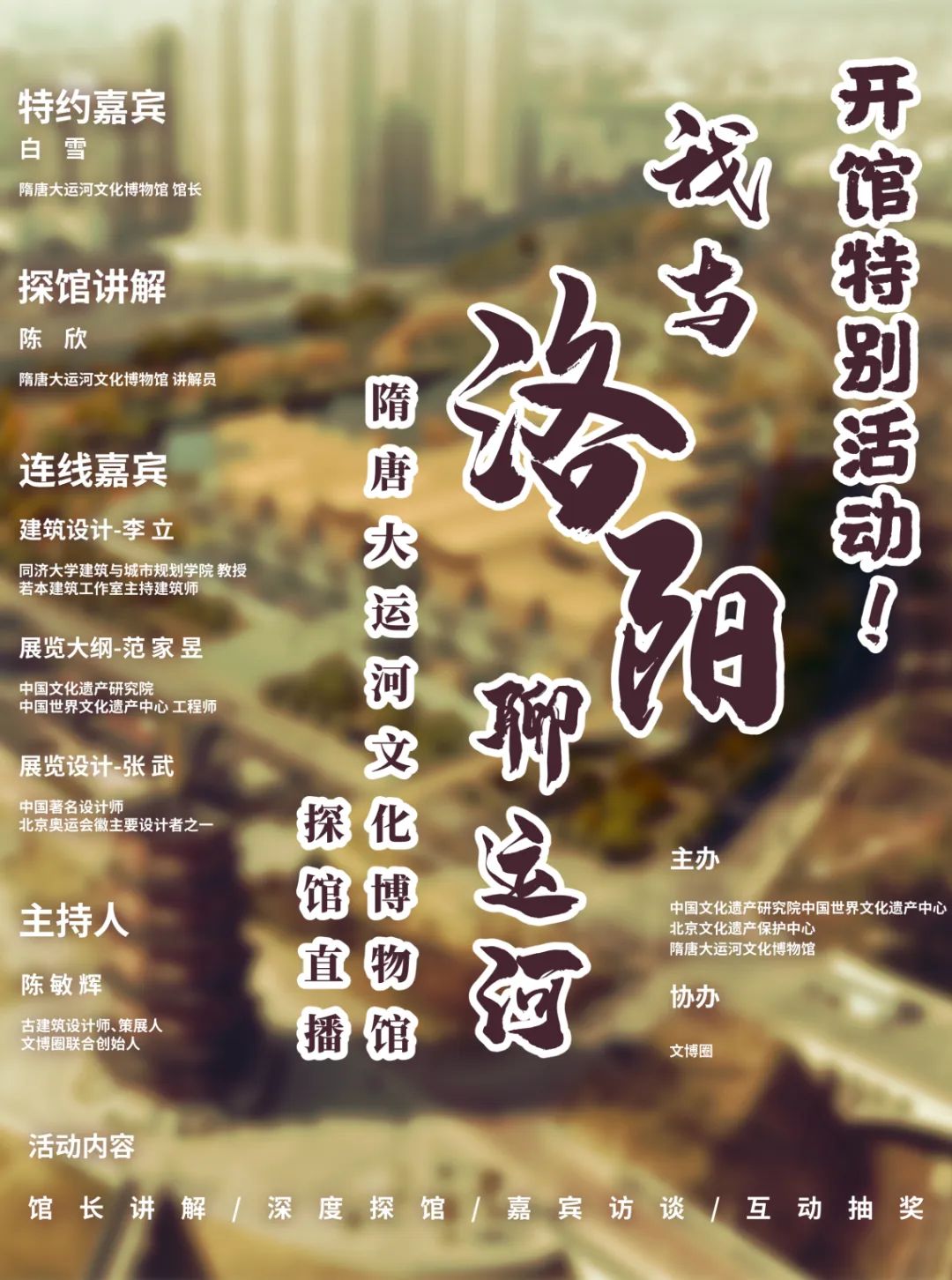

7月18日,中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心、北京文化遗产保护中心联合文博圈,特别邀请隋唐大运河文化博物馆,安排了此次探馆之旅先睹为快,一起去大运河的源头了解大运河~

本次探馆之旅邀请到博物馆馆长白雪女士和讲解员陈欣女士做活动致辞和展览讲解。同时还特别邀请到博物馆主创团队成员:博物馆建筑设计——同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师李立先生;展览大纲编制——中国文化遗产研究院工程师范家昱女士;展览设计师——中国著名设计家,策划家、北京奥运会徽主要设计者之一张武先生三位嘉宾视频连线,由文博圈联合创始人陈敏辉主持,共同就隋唐大运河文化博物馆的建设始末进行详细解读。

到博物馆看什么?

白 雪

隋唐大运河文化博物馆 馆长

探馆开始,隋唐大运河文化博物馆馆长白雪女士致辞并介绍了博物馆的基本情况。开馆两个月以来,博物馆每天接待5000人次的参观量,至今已累计30万观众来馆领略到隋唐大运河的魅力。博物馆还通过展览、社会教育活动以及各种社会化项目和工程设计等丰富的内容,使公众深刻感受到隋唐大运河背后的故事。

白雪馆长还热情邀请主创团队和全国观众到博物馆参观。

陈 欣

隋唐大运河文化博物馆宣教部讲解员

探馆的第二部分,由隋唐大运河博物馆讲解员陈欣女士带领观众“云”看展。博物馆一层、二层为“国运泱泱——隋唐大运河文化展”常设展,三层为“一粒米的漕运之旅”互动体验展。常设展共分为“天工国运,一统中华”“千年运河,万物通济”“隋唐盛世,国运繁华”“古今辉映,源远流长”4个部分。

讲解从位于一层基本陈列展厅的巨型浮雕《国脉》开始,陈欣女士依次介绍了各个板块的重要文物,和由这些文物连接起来的整个大运河的历史。展览充分展示大运河遗产的文化内涵,陈欣女士精彩细致的讲解,唤醒人们对大运河文化遗产的历史记忆,使观众们更加期待到博物馆参观。一些已经参观过的观众也在评论中发表对于博物馆的赞叹。

洛阳运河一号”古沉船

主创团队说

李 立

同济大学建筑与城市规划学院教授/博士生导师

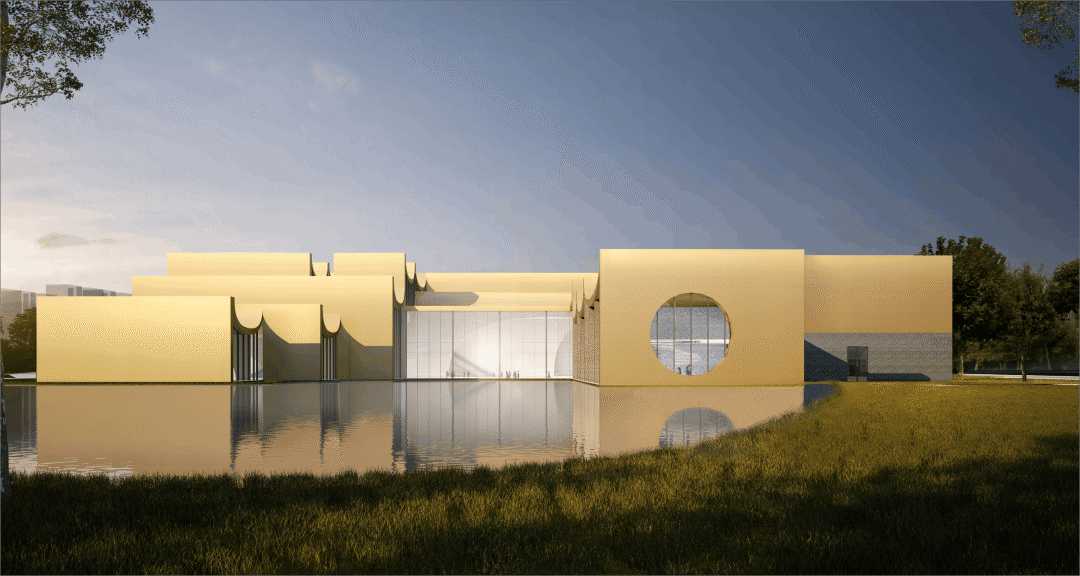

李立教授和他的同济大学设计团队负责隋唐大运河文化博物馆整体的建筑设计、室内公共空间设计和室外的景观设计。

项目在2019年启动,李教授和团队重点研究了大运河的历史文化内涵,希望通过大运河博物馆为洛阳贡献一座完全不同风格的现代建筑。在分析大运河及洛阳龙门石窟营造的时代和背景后,李教授和团队决定不走“寻常路”,抓住大运河所代表的古代技术巅峰的特质,用现代的技术语言来和古代的技术语言取得呼应,在博物馆建筑上用了很多现代技术手段。

比方说他们受到古代桥梁的影响,用现代的混凝土拱和古代的桥梁技术呼应;用混凝土的屋顶的悬链结构和古代的造船技术呼应;用现代的三彩陶瓷和古代的三彩艺术呼应等等,都是为了用现代的设计语言,用当代人喜闻乐见的建筑语言和古代文明取得呼应,从而把这个一千多年的大运河的历史融入到当代生活之中。

馆内的巨型陶瓷吊顶“云帆”|图片来源:在洛阳公众号

约十三万个陶瓷三彩构件组成,是目前世界上最大的陶瓷吊顶艺术作品。每个菱形由十三根十三厘米宽的构件结合而成,而十三则代表着洛阳是13朝古都的含义。

李立教授认为隋唐大运河文化博物馆对洛阳的城市空间的发展都起到重要作用。大运河遗址公园和大运河文化博物馆的建设,成为文化活力的一个标志点,在某种程度上使得洛阳这座城市发展得更为充分,整个城市公共空间更为完善。

建筑设计项目历时两年多,疫情的反复为设计和施工工作带来很大挑战。除此之外,团队还面临着建筑材料的挑战,李立教授坚持使用当地的材料并要在此基础上进行革新,他与洛阳当地的两位三彩陶瓷大师高水旺和郭爱和通力合作,共同营造出博物馆的艺术氛围。

范家昱

中国文化遗产研究院工程师

范家昱老师所在的中国文化遗产研究院此前就已经负责大运河申遗文本和保护总体规划的编制。大运河申遗成功后,中国文化遗产研究院也一直参加大运河文化带、大运河国家文化公园保护建设规划的编制。2020年初开始,承担此次展陈大纲的编制工作,具体包括“国运泱泱——隋唐大运河文化展”常设展和“一粒米的漕运之旅”互动体验展,在21年底完成并通过验收。

范老师和编制团队与李立教授的建筑设计团队进行充分沟通和对接,构建了叙事的框架。团队发挥专业的资源优势,以扎实的研究基础,准确地把握和梳理了隋唐大运河的世界遗产的价值,同时向考古学、博物馆学、历史学等资深专家请教,编制了展览大纲,确立其科学性和准确性。

如何突出隋唐大运河文化博物馆的特点?

如何突出洛阳在整个大运河当中的独特地位?

如何让公众理解和接受大运河的世界遗产突出普遍价值?

范老师介绍,在编制过程中,项目组遇到了很多问题和挑战。比如说隋唐大运河距离现代人的生活已经很遥远了,留下来的遗产或者说实物证据并不是很多;有些遗存是以这种考古遗址的形态留存下来的。这些文物本身具有高难度的展示的特点。

“古今辉映,源远流长”的大运河申遗板块

项目组尊重文物、围绕文物的同时,跳出传统的单纯围绕文物构建大纲框架的方式构建隋唐大运河的故事框架,同时进行展陈大纲的构建与文物的梳理工作。始终贴合、呼应了隋唐大运河博物馆的外观设计和内部展线的设置,积极与展览设计团队沟通,最终形成了大家所看到的展览。

项目组希望搭建起世界遗产和大众沟通的桥梁,让观众更多地去了解真实的、全面的、立体的隋唐大运河,期待着观众们现场参观后的点评和反馈。

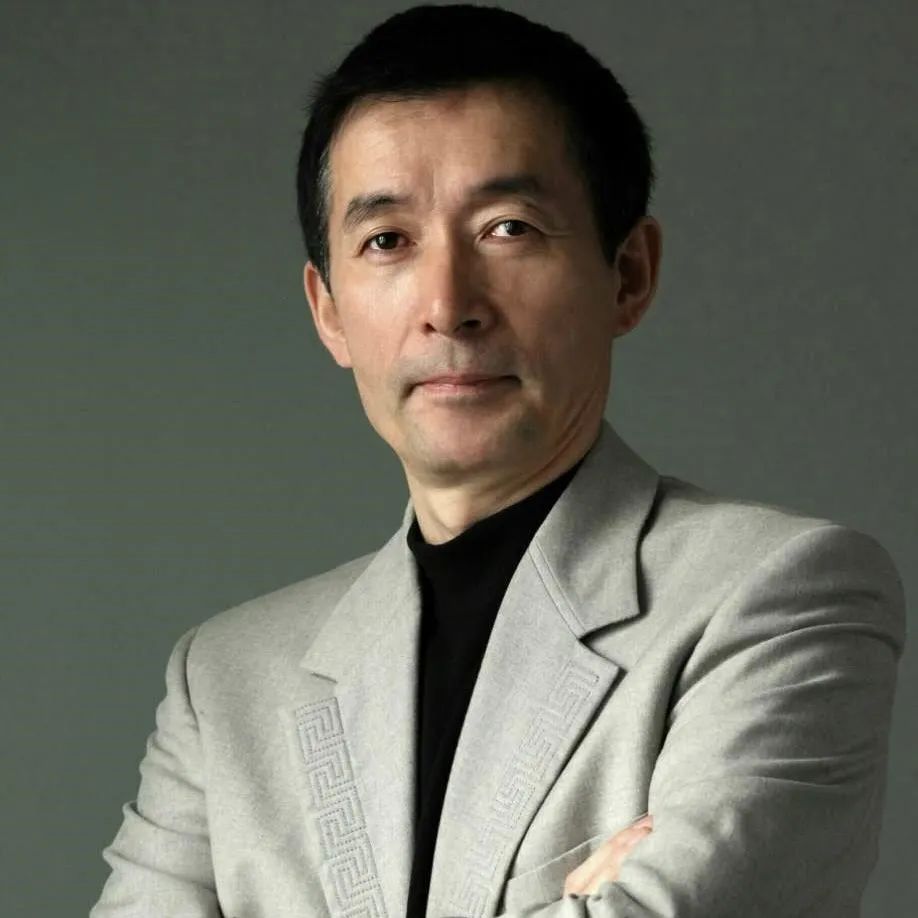

张 武

中国著名设计家,策划家、

北京奥运会徽主要设计者之一

张武老师及其团队负责隋唐大运河文化博物馆的展览设计部分。张老师认为,没有强势科技,就没有强势文化。要用现代的技术来对话当时的技术,对话一两千年之前的文化,应当把技术内核展现出来。

张老师介绍,在承担展览设计过程中,要兼顾博物馆建筑设计的特征,使展览与建筑融为一体,同时也要与中国文化遗产研究院的展陈大纲编制团队充分沟通,展示出大纲所要求的大运河文化遗产价值。

巨型浮雕作品《国脉》

张武老师设计的巨型浮雕《国脉》,在高17米的空间,做1000平方米的石头雕塑,难度可想而知。首先是它的重量。据张老师介绍,每一延米浮雕就重达30多吨,是目前国内室内最大的石材浮雕。如此大面积的浮雕需要丰富细致的内容,而不仅仅是几个文化符号。

张老师和团队把南方的物产和北方的物产,从稻子茶田、桥拱,山树林等等那种江南的水乡描写出来。北方的大山壁,包括槐树、柳树,五谷描写出来,形成一个很扎实的壁画式雕塑。

图片来源:“在洛阳”公众号

在基本展陈方面,如何在1000平米的空间中将文物充分展示出来,除了重点文物展板以外,还要用到多媒体手段和场景手段。如造船、帆船、船屋、模型、仓窖等等。20多米长的洛阳一号沉船和二号沉船都要融入到展览当中。

还有一些利用科技手段演示船坞如何在上千公里不同河道、不同地理条件下辗转行进的。在三层的“一粒米的漕运之旅”互动展厅,观众也可以在科技的力量带动下,体验一粒米是如何从南方到到达洛阳的。

凡此种种,隋唐大运河文化博物馆能够带给观众的惊喜不足以在当天两个小时的活动中悉数道来。更多内容欢迎收看当天的节目回放,更加期待观众走进隋唐大运河文化博物馆去体验博物馆及主创团队的精心设计!

探馆回放

2022/07/18 /

长按识别二维码收看回放

本次活动感谢中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心、隋唐大运河文化博物馆、文博圈、李立教授、张武老师的大力支持!

活动预告

关于大运河的话题还在继续……大运河2500年的历史,有太多留给我们去研究、挖掘和阐释的空间,作为申遗机构、博物馆和研究机构,如何突出大运河的世界遗产普遍价值?如何共享给公众?

7月27日(周三)19:30,欢迎在文化遗产沙龙直播中共同探讨。