原文刊载于《中国文化遗产》2022年第2期

以过程性和引导性为导向的考古展览策划

赵 毓(西北大学文化遗产学院 陕西西安 710127)

王思渝①(北京大学考古文博学院 北京公众考古与艺术中心 北京 100871)

刘佳君(北京绿竹淇奥文化传媒发展有限公司 北京 100068)

摘要:考古类展览已然成为加强考古学与社会公众之间关系的重要媒介,大体可分为地区考古成果汇总、单一考古遗址成果和涵盖多遗址的考古学文化展示三种类型。三类考古展览在内容上普遍存在注重考古结果传播、轻视考古学科思维和方法传达等同质性问题。因此,在策划考古类展览时,有必要从过程性和引导性入手,以考古学家的思维过程作为策展逻辑,引导观众立足考古学家视角了解展览内容。这也是与建构主义式展览的部分理念相互交织的。这种设计思路在“安吉考古大学堂”中得到了应用,其展览结构、单元内容叙事和辅助性展示项目均侧重考古思维的过程性展示和方法传达上的引导性。

关键词:过程性;引导性;公众考古;建构主义;考古展览

随着公众考古的不断发展,考古与公众、社会之间的关系愈发紧密。作为公众考古的实践方式之一,以考古材料为主要展品、传播或阐释考古学相关知识为主要目的的考古展览在知识普及、强化公众的保护意识等方面扮演着重要的角色。尽管此类展览在近年来取得了数量和质量上的长足发展,但是仍然面临着同质性较强、观众接收程度与策展人的传播初衷不匹配等一系列问题。在此背景下,本文试图探索一类以过程性、引导性为特点的考古展览,在此类展览中强调以考古学家的思维过程作为策展的基本逻辑、借此引导观众与策展人/考古学家一起共同思维、共同探索。为此,本文将通过对公众考古与考古展览基本情况的回顾、建构主义展览相关理论的梳理,结合安吉古城遗址博物馆的“安吉考古大学堂”案例来展开相应的讨论。

一、公众考古与考古展览

“公众考古”常被认为是研究考古学、公众、国家政府关系,使考古学与社会紧密结合的学科分支[1]。1972年,美国考古学家查尔斯·麦克基姆西(Charles R. McGimsy)在《公众考古学》(Public Archaeology)②一书中首次提出“Public Archaeology”。国内的学者们常将公众考古理解为,其核心理念在于更有效地利用、开发和保护考古资源[2],目标是向公众普及考古知识,实现文化遗产保护和考古学的发展,加强考古学的伦理建设[3]。在具体的实践方面,国内近年来已开展了愈发多样化的公众考古实践,以新旧媒体、考古的行业机构及考古学家为代表的多方力量进行了积极的尝试,如创办普及性刊物、拍摄考古纪录片、开展群众性实践活动、通过自媒体发布科普类文章[4]、直播考古发掘现场,邀请部分公众参与实际考古发掘工作,举办博物馆专题展览等多种方式。

本文以考古展览为研究对象。在中国,考古展览的举办有着悠久的历史,早在1922年,在地质矿产陈列馆举办了仰韶文化展览,该展览可被视为考古发掘后组织展览并向公众展出的最早例证,同时也被认为标志着公众考古展示实践在中国的肇始[5]。时至今日,考古展览已经日益受到政策和实践层面的重视。2015年国家文物局公布的《关于提升博物馆陈列展览质量的指导意见》中指出“博物馆应积极展示考古新成果”,正式从国家层面对举办考古展览中涉及的文物权属、考古院所与博物馆的关系进行了界定。当下中国博物馆举办的考古类展览,大体可以分为三种主要的类型,分别是:地区考古成果汇总、单一考古遗址成果和涵盖多遗址的考古学文化展示。本文结合2021年以来的部分博物馆展览材料,可将其归纳总结为表1所示。

表1 2021年以来全国各地博物馆举办的部分考古类展览

目前来看,这三类展览在公众考古的问题上有着重要的意义和优势。例如,在展览的组织筹备上,三类展览主要采用博物馆与文物行政部门、文博单位合作的模式。该模式很好地融合了考古院所和博物馆双方的优势。在独立策展人制度在中国博物馆的语境中尚未成型之际,考古院所中不同研究方向的人员构成很好地填补了博物馆在研究力量上的空缺,尤其在阐释、展示具体考古遗址和考古学文化等专业内容方面。再如,相比考古发掘现场的文物展示,博物馆在展柜、展具、灯光等展陈环境方面和讲座、导览等配套的教育宣传活动上更具优势,可以有效提升展览的观赏性和可读性。从展览传播效果的角度审视,这三类考古展览可以将重大的考古发现、系统性的研究成果推介给观众,提升公众对考古学、考古工作的认知和了解,助力观众参与考古遗存、文化遗产的保护进程。

尽管如此,这并不意味着上述三类考古展览的既有做法便已经穷尽了考古展览的全部可能性。从上述案例可见,无论是按发掘次序、出土文物划分单元结构的“巴风烈烈——冬笋坝巴人遗址考古成果展”,还是按展示对象“曾国”的历史发展进程来划分单元结构的“曾世家——考古揭秘的曾国”,实际上都是把考古研究人员根据发掘工作和出土遗物情况,运用类型学、地层学、文献学等理论验证的学术观点,以研究结论的形式直接呈现给观众。此类内容结构相对而言缺乏一定的过程性和引导性,本质上跳过了考古发现的过程和研究推论依据的搭建逻辑,对于没有掌握考古学专业知识的博物馆观众来说,大多时候只能停留在表层信息的收集,无法理解展览内容的编排设计,更难以触及考古发现所折射出的考古学作为一门现代学科的价值以及科学思维方式,难以达到真正启发观众共同思维、共同探究的效果。

二、建构主义下的展览手法

结合上文所述,那么,是否存在着一种可能性,能够在展览当中将过程性、引导性的色彩得到进一步放大?以此问题为基础,进一步回溯博物馆学的既往研究成果,本文认为,过程性和引导性的问题一直与建构主义思想存在着相互交织的关系。

近年来,从事博物馆教育研究的学者频频提及建构主义理论在博物馆中的应用和实践。事实上,建构主义是以心理学、社会学和人类学为基础的认识论,本质上属于一种哲学理论[6]。瑞士心理学家让·皮亚杰(Jean Piaget)在研究儿童认知发展时,强调儿童是在与周围环境相互作用的过程中,逐步建构起关于外部世界的知识,进而使自身认知结构得到发展[7]。而后柯尔伯格(Lawrence Kohlberg)、维果茨基(Lev Vygotskg)等学者在其理论基础上不断完善。建构主义学习理论因提倡将“学习作为知识建构”,受到了教育领域的关注和应用[8]。随着1980年代正规教育领域从“教”向“学”的范式转变,及以学习者为中心的研究转向,建构主义被引入博物馆教育领域[9]。著名博物馆教育学家乔治·E·海因结合知识理论和学习理论,提出博物馆教育理论模型,分为说明解释型教育、刺激—反应型教育、发现型学习、建构主义学习[10]。建构主义学习主要包含“情境”“协作”“会话”和“意义建构”四大要素[11],强调学习者在社会文化背景下,利用必要的学习资料,在已有的经验基础上,通过意义建构的方式获得。

立足建构主义的视角,博物馆筹备策划的展览不再是单纯的信息传达,而是引发观众思考、学习探究的媒介。在海因看来,建构主义展览应该具有以下特点:多进入点、无特定路线,也没有起点和终点;让观众运用自己的生活经验,在各种活动与体验中和物体(包括想法)发生互动;会呈现各种观点等等[12]。换言之,融入建构主义思想的展览强调“开放”“互动”“交流”。“开放”不仅仅是消除展览的物理边界,为观众提供一个高自由度的参观环境,更是将展览主题相关的信息开放给观众,引导公众进行开放性的学习建构;“互动”强调在身体和思想双重层面上调动观众,为其营造沉浸式的体验观感;“交流”指代展览与观众和观众之间两个维度交流,展陈内容本身不一定要有结论性质的内容,更倾向于把评判的权利交由观众行使。

目前来看,国内多家博物馆的展览均可以被认为具备一定程度的建构主义思想色彩。尤其是在结论的开放性、对思维过程的强调、对观众的有限度引导的问题上,例如,首都博物馆“战火中的人道——《日内瓦公约》精神与150年的人道行动”展览中“反思屋”的设置,以及云南省博物馆“摩梭MOSO:家庭·婚姻·对话”展在“他们说”开篇中设置的问题墙,都并不旨在对展览所抛出的问题给出一个权威、唯一、肯定的官方回应,而是选择将问题留给观众,引导其根据自身的知识结构、结合观展内容来思考,作出自己的评判。

从上述建构主义展览的特点和相关实践中,不难看出其中所蕴含的过程性和引导性色彩。主要体现在:无论是参观、互动,还是交流,观众始终处于不同阶段知识建构的过程之中,需要展览表现出更强的引导性。实际上建构主义对博物馆策展人与观众进行了重新定位,观众不再是展览信息的被动接受者,而是主动获取并完成自我知识建构的一方。换言之,观众获得知识的过程就是建构主义的实践[13]。此外,在观众建构新知识方面,建构主义展览强调引导建构,而非传统的单向灌输。在呈现方式上,主要通过供给基础性概念、强化互动体验、设置问题等途径,从观众先前掌握的知识结构和经验积累出发,寻找展陈内容与观众认知结构的契合点,引导观众将展览所传递的信息进行有效转化并产生思考,进而为新知识的构建奠定基础。

三、案例:安吉古城遗址博物馆的“考古大学堂”

上文的讨论仍然集中在从公众考古整体现状的角度理解提出过程性、引导性展览的现实意义,以及从理念的角度理解过程性、引导性与建构主义展览思想之间的交织之处;而从实践的角度,安吉古城遗址博物馆的“安吉考古大学堂”展览可以被看作是践行过程性、引导性的重要案例。对此案例的分析,也能更有助于我们凝练过程性、引导性的具体特点和做法。

安吉古城遗址博物馆位于浙江省湖州市,是安吉古城和龙山越国贵族墓群考古遗址公园的重要构成之一。目前,遗址博物馆的常设展览“安吉考古大学堂”主要从“序厅”“考古”“城”“墓”“物”五大板块展示该遗址公园范围内商周以来的考古发现和研究成果。简单来说,“序厅”从时空上简要介绍安吉的基本情况,并总结回顾遗址公园的建设进展;“考古”展示了历史文献和考古研究双重视角下的安吉,“考古过程”“时间”等考古学科内的基础知识;“城”和“墓”则从兴建筑造、发掘、研究解读的角度阐释安吉古城、古墓葬的有关内容,其中墓葬部分对高等级大墓“八亩墩”进行单独展示;“物”以遗物为对象,从材质上划分遗物种类,并从料、工、纹、用层面对其进行释读。

(一)展览中所体现的过程性、引导性

之所以认为相比以往展示考古成果的专题展览,“安吉考古大学堂”更加关注考古思维的过程性展示和方法传达上的引导性,具体表现在展览结构、单元内容叙事和辅助性展示项目三个方面。

展览单元次序的设置上,“安吉考古大学堂”没有因循考古展览所常用的考古发掘次序和出土遗物对应历史年代的逻辑结构。展览在借助“序厅”交代了基本的情况之后,选择将考古学与文献史学之间的关系,考古学中所常用的“相对年代”“绝对年代”“地层学”“类型学”等基本的概念、知识和方法放在展览主体内容的前端——第二展厅“考古”。借此,尝试引导观众在参观展览时,首先了解考古学科的特点、存在的必要性和开展研究的方法论,建立考古学科思维;也引导观众将这种考古思维代入展览后续“城”“墓”“物”等具体考古发现与研究部分的参观。在这之后,展览的主体部分从“城”“墓”“物”的角度来解构一个遗址,这已经超出了国内考古展览中常见的时间线逻辑,对应的实际上正是考古学家在最初面对一处遗址时的基本思维结构。

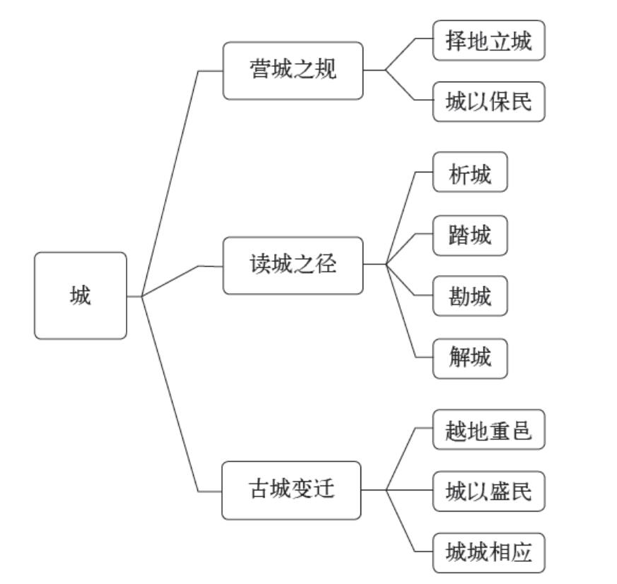

图1“安吉考古大学堂”第三展厅“城”的框架结构

单元内的内容叙事方面,“安吉考古大学堂”围绕单元主题对考古研究过程进行解构,从考古学推理逻辑的角度来考虑子内容的结构,借此引导观众跟随考古学家的视角参观展览。以第三展厅“城”为例,整个展厅紧紧围绕“城为什么在安吉修建”“城是如何发现的”“从城内外的发现中可推断出哪些内容”的逻辑展开(图1)。在具体的内容安排上,展览在单元说明部分率先向观众发问“有无观察过生活的城市”,提出古代城市的兴建到废弃都是考古学研究的范畴。在第一单元“营城之规”中指出城的营建需考虑长时段的时空环境,观察现有的构城要素。“择地立城”从历史文献和考古发现的层面上对城市的选址特点进行总结,在此基础上分析安吉古城所处的地形地貌条件。“城以保民”则从考古发现的护城河、城墙等文化遗存反推安吉古城的军事防卫功能。这对应的正是考古学从宏观背景到具体遗迹现象的思维模式。第二单元“读城之径”更近一步展示考古学在面对这样的遗迹现象时的方法论。该单元以考古发掘现场图为中心,通过视频、使用工具、发掘报告的展示,梳理分析、调查、勘探、发掘四个阶段的考古工作,即对《安吉州志》《安吉县志》的分析、及古城区域的田野踏查采集和地下勘探、对划定区域的探方式发掘,逐步厘清古城内外的结构。第三单元“古城变迁”则在前序单元的基础上,探究古城背后隐藏的历史信息。“越地重邑”展示有考古发掘地层出土遗物,并根据遗物的材质和器形判定古城存续年代为战国至六朝时期,结合对吴越文化的研究,推断安吉古城兴建或与越国加强对边疆地区或新领地有关。“城以盛民”聚焦古城内部,展示一定数量的建筑构件、铁质工具和生活用品,搭配灰坑、水井等遗存类型的图片,探究古城内居民的生活样貌。“城城相应”则转向古城外部的山墩遗址、大庄遗址、窑山遗址等,从各个遗址出土的遗物出发,探究安吉古城与周边城址的空间关系。这对应的则是考古学从具体遗迹现象回到社会历史问题的思维模式。

再者,“安吉考古大学堂”中的辅助性展示项目种类多样,内容丰富。包含大事记触摸屏、地层学类型学透明展柜、走进八亩墩的沉浸式交互体验区、八亩墩剖面的体感识别,以及语音讲解、语音导览(知识拓展)等。策展人期望观众可以通过体验互动的过程,对展览内容有更为深入的认知。以贯穿展览始终的语音导览为例,其通过What(是什么)、Why(为什么)、How(怎么做)三种提问方式,即“什么是柱洞”“为什么铜先于铁被发现和使用”“中国古代如何进行区域管理”等20个问题,引导观众了解基于展览内容的拓展知识。

综上所述,“安吉考古大学堂”的展览逻辑从以往考古展览常见的“考古发现”扩充为“考古发现+考古如何发现+考古发现的推论过程”。随着更多学科内容的展现,展览在一定程度上促进了考古知识的普及和传播,同时也在观众和考古学之间搭建了一个互动平台,观众借由展览对考古学科有一个更为清晰的认知,对考古发现背后隐藏的深层次意义得以展开思考。

(二)成为建构主义展览?

上文的讨论强调了“安吉考古大学堂”中的过程性和引导性;但是,本文依然承认,具备了过程性和引导性并不意味着便可全然被看作是一类建构主义展览。

“安吉考古大学堂”展览无疑是具备建构主义式的色彩的。谈及考古学研究的展示,考古学家罗泰(Lothar ron Falkenhausen)曾表示“考古学的研究其实可以放在已知的体系里,原则上是不矛盾的”[14]。在建构主义者看来,学习者熟悉的教育环境及学习者“先前掌握的知识”对于学习来说十分重要[15]。“安吉考古大学堂”在展览内容和配套服务的设计中,就将观众日常生活中的信息作为铺垫,引导观众立足自身相对成熟完整的知识逻辑,尝试解读专业且陌生的考古知识。在介绍考古学中的“分类学”概念时,除考古发掘遗物分类的展示部分,展览用“分类游戏”的形式将古今的交通工具串联在一起;其次,在语音讲解的内容编写中,第四展厅“墓”选用埃及金字塔、印度泰姬陵和中国兵马俑等知名的世界遗产作为例证,阐述“视死如生”的丧葬观念;用足球场、渣土车作为标尺形容高等级墓葬“八亩墩”的占地面积、发掘规模;以及第五展厅“物”以现代蒸锅比对陶甗,用唐太宗李世民三镜论串联起铜镜部分的表述,从不同方向上对考古知识进行解构、转化,帮助观众在理解内容的基础上进行考古知识的新建构。具有建构主义色彩的展览还提倡调动观众的触觉、听觉和视觉等多重感官,为观众打造一个沉浸式、互动式的展览环境。“安吉考古大学堂”设置的多个互动展项中,大事记触摸屏通过观众点击不同年份来了解对应年份遗址公园所发生的变化,八亩墩的沉浸式交互体验区则邀请观众在多方位数字投影的环境中,以鸟瞰、平视等多维视角感受八亩墩的规模与构成。每一个展项都在与观众互动的过程中,引导其收集遗址公园不同构成部分的信息,为展开更深层次的思考奠定基础。

“安吉考古大学堂”在融入建构主义思想、过程性和引导性方面作出了积极地探索,但是仍然存在一些未尽之处。例如,语音导览部分所涵盖的20个问题,实质上是对观众进行了定向性的引导,框定了观众发挥主观能动性、自发学习探究的边界。其次,引导观众思维上与展览进行互动的过程不完整。展览中援引的考古学家语录、“考古”单元的文字均在努力尝试回应“考古学的意义”“考古学与历史学的关系”等议题,可见展览已经具备了问题意识,但受制于陈述性文字的局限性,观众在很大程度仍旧停留在信息的接收层面,并未进入思考和评判的阶段。此外,由于展览对公众开放不久,观众是否从过程性和引导性的展览设计中对考古学有了更为清晰的认知,是否在展览参观结束后完成关于考古学的新知识的自我建构有待于通过观众研究的方式调查验证。

四、结语

综上所述,本文从对公众考古和考古类展览的发展及现状出发,指出过程性和引导性实际上有必要成为考古类展览的可能方向之一。对过程性和引导性的追求在一定程度上与建构主义思想有着共通之处,因此,本文也对建构主义思想下的展览作出了相应的回应。最后,借助对“安吉考古大学堂”的案例分析,我们看到了一个具有过程性和引导性的具体展览实践。未来,我们还期待着可以看到考古展览乃至公众考古的手段有着更多元化的发展。当考古面向公众之时,不必要局限在一次考古工作成果展示,以“授人以渔”的方式帮助公众了解考古发现、了解考古学,也能对考古学与社会发展作出更有效的贡献。

注释:

① 通讯作者。

② “Public Archaeology”一词引入中国后,因翻译原因,存在“公众考古学”和“公共考古学”两种翻译版本,为保持行为一致,本文采用“公众考古学”的翻译版本。

参考文献:

[1] 郭立新,魏敏.初论公众考古学[J].东南文化,2006(4):55.

[2] 魏峭巍.分歧与整合:公共考古学基本理论问题的探讨[J].江汉考古,2011(2):39.

[3] 曹兵武.资料·信息·知识·思想——由专家考古学到公共考古学[J].南方文物,2011(2):92.

[4] 鞠荣坤.浅析“国家宝藏”中的公众考古学实践[J].博物院,2019(6):126.

[5] 杨颖,高蒙河.中国公众考古展示的实践历程[J].南方文物,2021(2):228―229.

[6](美)R·A·瑞泽,(美)J·V·邓普西(主编).教学设计和技术的趋势与问题(第二版)[M].王为杰等,译.上海:华东师范大学出版社,2008.

[7] 钟毅平,叶茂林(主编).认知心理学高级教程[M].合肥:安徽人民出版社,2010

[8] 莫永华,仇雪梅,张际平.建构主义的澄清与反思[J].中国电化教育,2010(1):34.

[9] 周婧景,马梦媛.博物馆教育理论及其发展初探:内涵、发展和未来[J].博物院,2021(4):42.

[10][12] George E.Hein.Learning in the Museum[M].London: Routledge,1998.

[11] 何克抗.建构主义──革新传统教学的理论基础(上)[J].电化教育研究,1997(3):4.

[13] 陈卫平.建构主义与博物馆教育[J].中国博物馆,2003(2):25.

[14](美)罗泰,曹峻,魏峭巍,等.中国公共考古的新思路——罗泰先生专访[J].东南文化,2016(1):24.

[15] 兰维. 博物馆教育与社会变革:建构主义的启示[C]//中国博物馆协会博物馆学专业委员会.2013年“博物馆与教育”学术研讨会论文集.北京:中国书店,2013:88.

Process-oriented and Guidance-oriented Archaeological Exhibition

Zhao Yu1, Wang Siyu2, Liu jiajun3

(1. School of Cultural Heritage, Northwest University, Xi’an, Shaanxi 710127, China; 2. School of Archaeology and Museology, Peking University, Beijing 100871, China; 3. Beijing Lvzhu Qi’ao Culture & Media Co., Ltd., Beijing 100068, China)

Abstract: As one practical means of public archaeology, archaeological exhibition plays a key role in matters like spreading archaeological knowledge and promoting the public understanding of relics. Despite the remarkable progress that archaeological exhibitions have achieved in quantity and subclasses, there is still a homogeneous problem that the dissemination of archaeological results is overemphasized while archaeological thinking and method transmit tend to be neglected. For this matter, this paper proposes a possible solution that the thinking process of archaeologists could serve as the basic logical clue for archaeological curation, so that the public will be brought into the same experience of thought and exploration with curators or archaeologists. Such a mode is summarized as the process-oriented and guidance-oriented archaeological exhibition. Thus, this paper has sorted out current archaeological exhibitions in China and classified them into three types: the collective display of regional archaeological results, the archaeological sites and the archaeological culture. Furthermore, it points out the missing of process and guidance in archaeological exhibitions, which results in the tendency to restrain visitors within the range of information gleaning and fail to find out the significance behind the archaeological discoveries and the characteristics of archaeological science. In addition, the accentuation of process and guidance is also what the constructivism pursues. Hence, it is necessary to make a corresponding reference to the exhibition thinking under the framework of constructivism when discussing the importance of process and guidance in archaeological exhibition. In the review of discussion on the constructivism by scholars like George E. Hein, this paper has summed up the features of constructivist museum organization as openness, interaction and communication, which have commonality with the process and guidance, all emphasizing the shift of exhibition’s focus from the dissemination of intellectual results to the process of deconstruction and reconstruction of knowledge. Lastly, this paper makes a case study out of the Anji Archaeology Class held by Anji Archaeology Museum. Specifically, an analysis is carried out on how the process and guidance are manifested for such an archaeological exhibition through the three aspects of exhibition structure, narration of sectional contents and auxiliary exhibition. Nevertheless, the process and guidance alone do not mean that exhibitions like Anji Archaeology Class are totally constructivist museum organization. Starting from the two perspectives of knowledge construction and the experience of immersive interaction, this paper also explores other constructivist elements in the above-mentioned exhibition. Moreover, it points out the possible direction archaeological exhibition could head towards in the future from the further integration of process, guidance and constructivism.

Keywords: public archaeology, archaeological exhibition, process, guidance, constructivism