“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好”。

——习近平 2017年6月

《大运河申遗宣传片》

8年前的今天,2014年6月22日,在卡塔尔多哈举行的第38届世界遗产大会上,大运河成功列入《世界遗产名录》。漫漫运河申遗路,汇聚了全国各界的共同心血。

玉汝于成·大运河遗产申遗历程

2003年

基于南水北调工程启动,运河文物保护、研究,引起社会关注,形成申遗舆情。

2005年12月

郑孝燮、罗哲文、朱炳仁三位专家,联名致信大运河沿线各市市长,呼吁加快大运河在申报物质文化和非物质文化两大遗产的进程,拉开申遗帷幕。

2006年

全国“两会”58位政协委员联合提交提案,呼吁启动对大运河的抢救性保护,并申报世界文化遗产。

2006年6月

大运河被公布为第六批全国重点文物保护单位,12月被列入《中国世界文化遗产预备名单》,大运河申报世界文化遗产工作正式启动。

2007年9月

“大运河联合申报世界文化遗产办公室”在扬州挂牌成立。

2008年3月

国家文物局在扬州召开大运河保护与申遗第一次工作会议,决定以城市联盟的形式整体联合申报世界文化遗产。

2009年4月

8个省市和13个部委联合组成大运河保护和申遗省部际会商小组,大运河申遗上升为国家行动。

2011年3月

公布了大运河申遗预备名单。

2012年6月

完成申报遗产点段的“四有”基础工作,确定大运河首批申遗范围和申报文本的核心内容。

2012年9月

申报文本初稿报送联合国教科文组织世界遗产中心预审。

2013年1月

中国文化遗产研究院完成大运河最终申报文本。国家文物局正式确定了首批申遗点段。

2013年9月26日

联合国教科文组织世界遗产中心的国际专家正式完成对中国大运河全线132个遗产点和43段河道的现场评估。

2014年6月22日

第38届世界遗产大会通过投票表决的方式,决定将中国大运河列入《世界遗产名录》。

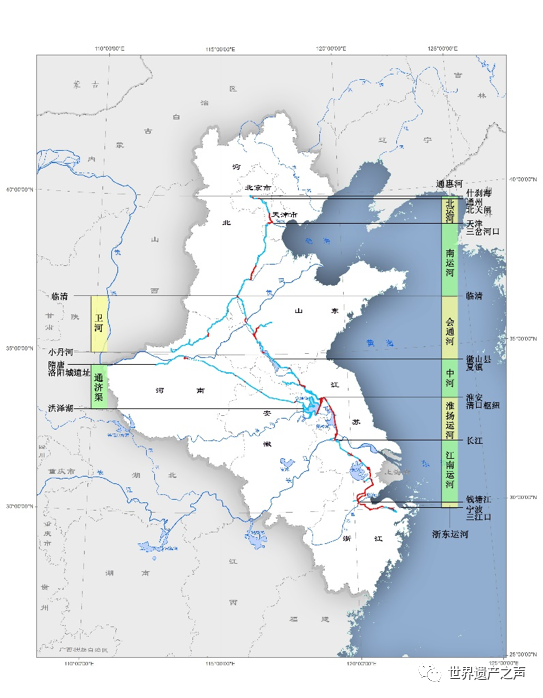

中国大运河河道分段图

申遗文本编制项目组现场调研

国际组织专家考察组合影

第38届世界遗产大会审议大运河项目现场

国家文物局童明康副局长率中国代表团在世界遗产大会现场见证大运河申遗成功

大运河申遗在短短11年之内走完了基础调研、布局设点、顶层设计、编制综合规划、编写申遗文本、开展保护工程、整治环境等路程,在最后的冲刺阶段又展示出惊人的冲击力,实现了大逆转。这一切,都是前所未见,堪称奇迹。

2014年,北京国际设计周组委会从“民族精神、国家战略、科技实力、影响长久”四个方面评价,授予“中国大运河项目”分量最重的经典设计奖。

“经典设计奖”奖杯

心绘蓝图·运河遗产的未来

践行承诺

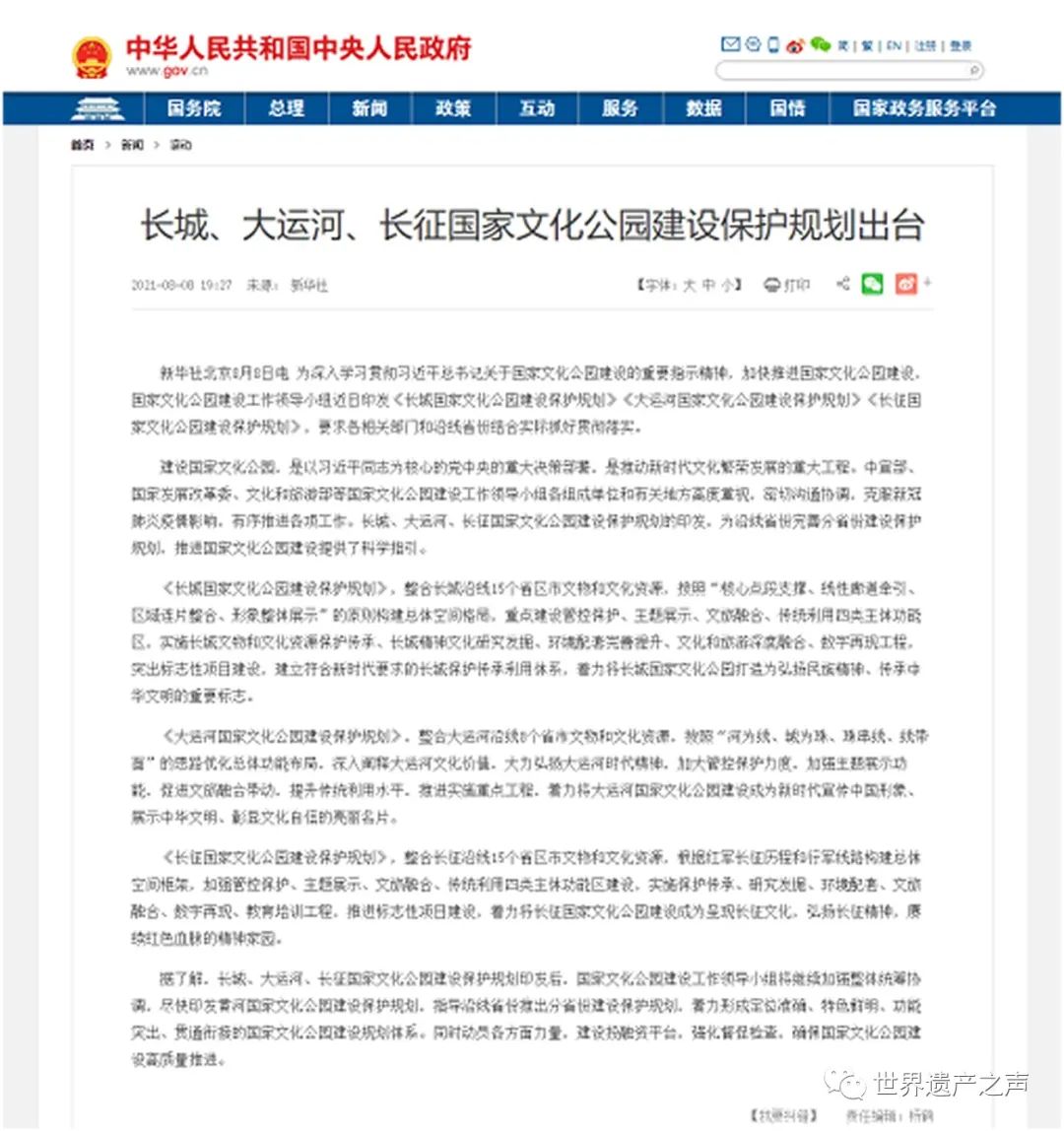

滋养广袤大地,哺育亿万民众,千百年来,大运河以水波为曲、桨帆为歌,传唱着中华民族波澜壮阔的历史乐章,积淀了博大精深的文化内涵。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《大运河文化保护传承利用规划纲要》、《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》,吹响了大运河文化带建设的冲锋号角。近3200公里长的大运河沿岸中华儿女,正奋力书写大运河瑰丽壮美的新篇章。

2020年9月,国家发改委举行新闻发布会,介绍大运河文化公园建设已经完成四个专项规划,大运河文化保护传承利用的“四梁八柱”的规划体系已经形成。

2021年,长城、大运河、长征国家文化公园建设保护规划出台

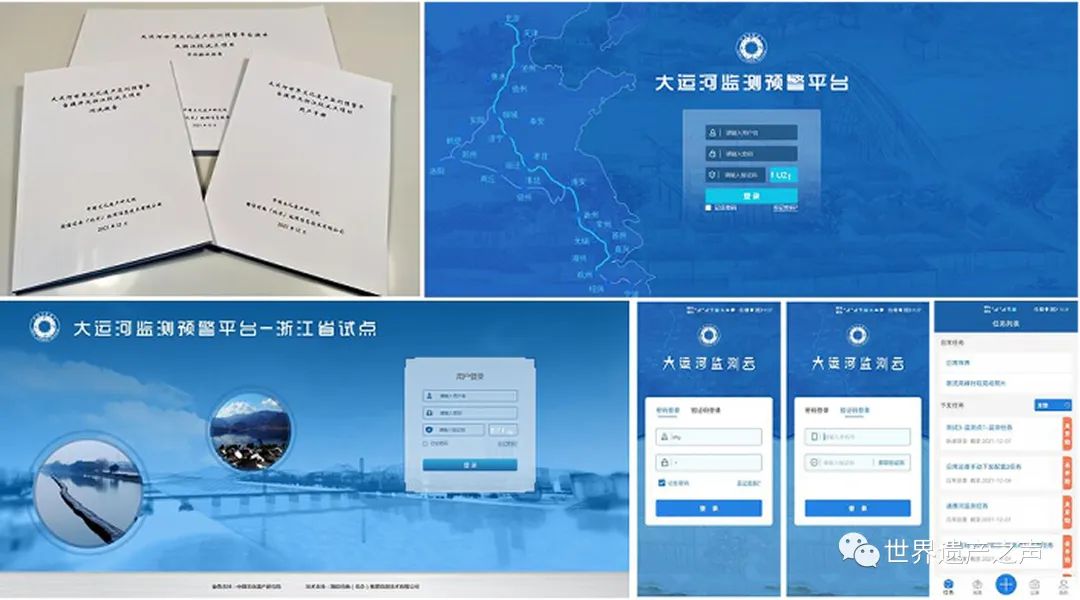

根据《世界遗产公约》及其实施指南的要求,国家文物局委托中国文化遗产研究院牵头开展了大运河世界文化遗产监测预警总平台建设工作。至今建立了“两级平台、三级管理”监测工作机制,积累了丰富的大运河世界文化遗产数据资源,初步建立了大运河世界文化遗产机构队伍。

当代价值

大运河贯通南北、联通古今,记录了中国历史文化写不尽的厚重、壮美和辉煌,见证了中华文明的源远流长和中华民族的勤劳智慧,是具有2500多年历史的活态遗产。

我们今天说的大运河由京杭大运河、隋唐大运河、浙东运河三部分构成,全长近 3200 公里,流经北京、天津、河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江8 省(直辖市)。

党的十九大明确作出了“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”的重大部署,为将大运河打造成为中华民族伟大复兴的标志性文化品牌提供了宝贵历史机遇。高质量推进大运河文化带建设、大运河国家文化公园建设,讲好中国故事,展现真实、立体、全面的中国,弘扬和践行社会主义核心价值观,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,增强国家文化软实力,将为新时代建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦提供重要支撑。