截至2021年12月,我国共有56项世界遗产,其中42项目世界文化遗产(38项目世界文化遗产和4项文化和自然混合遗产)。

面对数量众多、类型复杂的世界文化遗产,如何做到未雨绸缪,持续地监测其保护和使用状况,及时发现并解决问题,成为世遗从业者们乃至国家层面需要思考和投入的大事。

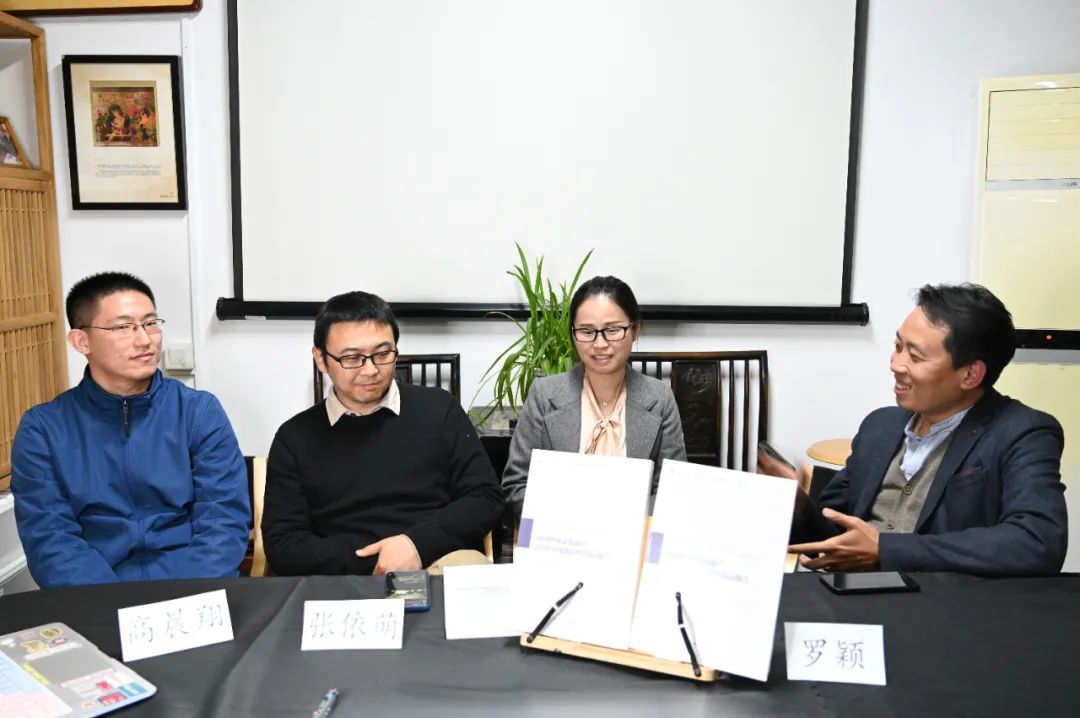

2021年底,《中国世界文化遗产2020年度保护状况总报告》(以下简称“总报告”)出炉。在《总报告》即将向公众面世之际,北京文化遗产保护中心邀请该报告的编写团队,同时也承担着世界文化遗产监测工作,来自中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心的张依萌、罗颖和高晨翔三位老师,对世界文化遗产监测工作和2020年度报告进行全面的解读。

左起:高晨翔、张依萌、罗颖、胡新宇|图片来源:CHP

张依萌|总体介绍监测与年报工作

中国世界文化遗产监测预警总平台负责人张依萌首先就世界文化遗产及监测工作的定义、性质进行深入浅出的解释。

张老师梳理和介绍了我国开展世界文化遗产监测实践工作的过程。1994年,世界遗产委员会正式将世界遗产监测纳入管理制度,要求各个缔约国每6年提交一次遗产地保护状况的报告。到2021年,由中国世界文化遗产中心组织全国各遗产地保护管理和监测机构编写的第三轮定期报告正式提交。

2012年在国家文物局的指导和要求下,我国全面加强世界文化遗产的监测工作,将所有世界遗产地全部纳入到统一管理体系中。张依萌分别从业务和制度两个方面详细介绍了监测工作是如何开展的。

图片由主讲人提供

业务方面,2014年,中国世界文化遗产监测预警总平台上线投入使用,这也使中国成为全球唯一一个能够对全国世界遗产进行统一管理的国家。总平台经过多年的实践工作积累,形成32项基础数据、59项监测数据、37项监测指标的标准规范,通过上述数据和指标分析和判断世界遗产的保护状况。

为了使监测高效有序地进行,制度方面同样需要科学严谨。世界遗产从业者遵照国家文物局《关于开展中国世界文化遗产地基础数据采集,监测年度报告编制报送及监测体系建设专项评估工作的通知》执行相应工作。中国世界文化遗产中心层面,则通过设置遗产专员、年度监测报告和监测年会等机制开展工作。

发言最后,张依萌对未来的监测工作进行总结和展望。如制度上更加严密,技术层面数据采集更加智能化,加强公众展示和国际话语权等。

罗颖|从“监测年报”看2020年的世界文化遗产

中国文化遗产研究院工程师罗颖女士详细介绍了《中国世界文化遗产2020年度保护状况总报告》,包括编制缘由、编制过程和报告所反映的世界遗产状况三个部分。基于国家要求建立和完善世界文化遗产保护状况监测和报告制度、业内信息和经验交流及公众不断增长的文化需求三个因素,在全国世界文化遗产保护管理机构提交的报告的基础上,从2015年起每年编写并发布全国层面的总报告。

总报告各阶段时间节点|图片由主讲人提供

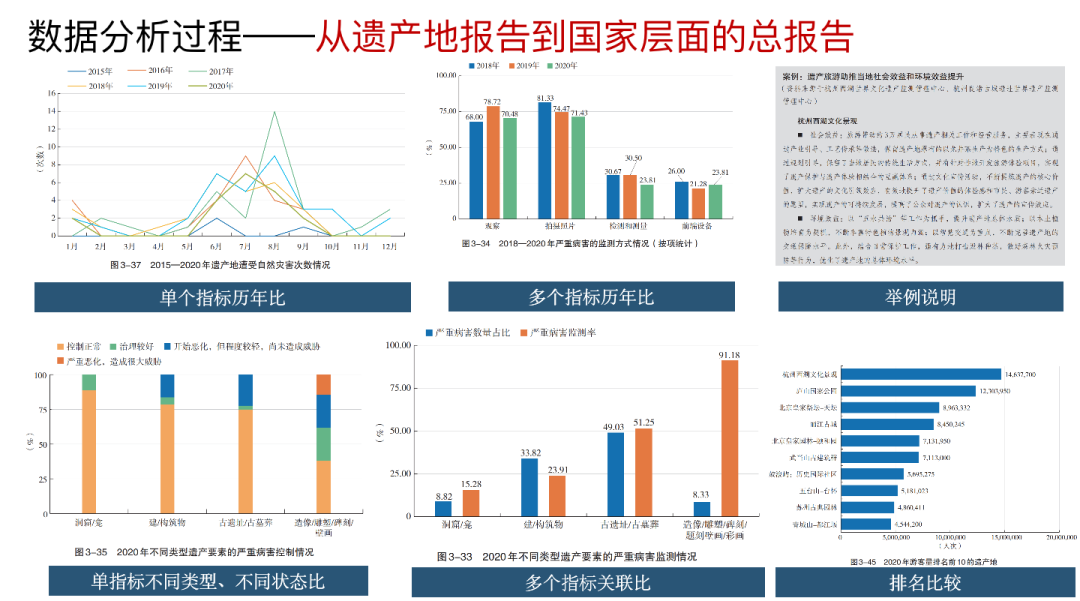

总报告的编写贯穿整年,经历从遗产地编写——数据审核——总报告编写——总报告出版,共四个阶段。整个编、报、审工作通过中国世界文化遗产监测预警总平台的监测年度报告模块进行管理,通过对所提交数据进行分析和整理,从而观察遗产地的变化和下一步工作开展。

图片由主讲人提供

针对2020年度总报告,罗颖介绍了机构与能力建设、保护项目及相关研究等四个方面的内容,以从业人员、经费、保护规划的编制等公众较为关心的几个数据进行分析说明和提出相应建议。

罗颖还分别从遗产地总体格局、遗产要素单体和使用功能三个方面详细介绍了2020年度遗产保存的状况。

高晨翔|疫情下的世界遗产

自新冠疫情席卷全球以来,人们生活的各个方面都或多或少受到影响,世界文化遗产也不例外。放眼国际,疫情下的世界文化遗产究竟遇到了哪些困境?中国文化遗产研究院馆员,主要从事世界遗产国际趋势研究的高晨翔先生对此进行深入观察和解读。

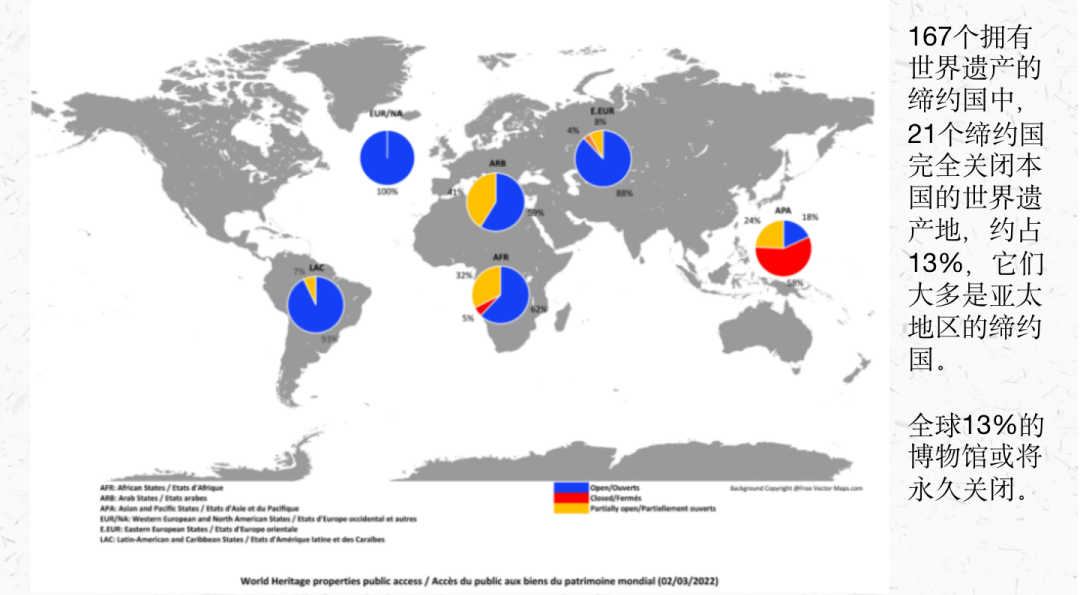

几个值得注意的数据是,根据高晨翔展示的联合国教科文组织关于全球遗产地开放情况的图例,2021年9月至今,全球仍有13%的遗产地处于关闭状态,且大多集中在亚太地区。另有数据显示,全球将有13%的博物馆或将永久关闭。

图片由主讲人提供

国内的情况,以故宫博物馆为例。高晨翔介绍,2020年4月经历疫情关闭后重新开放的故宫游客量与疫情前对比,差距显著。全球范围内约78%的世界遗产受到疫情造成的负面影响,具体表现为资金下降和专业人才流失,乃至影响遗产地保护、维修、监测等工作的开展。

针对疫情带来的影响,高晨翔介绍,联合国教科文组织开展了多项应对举措。近期的亚太地区第三轮定期报告行动计划编制会议提出,应制定疫情后的世界遗产恢复计划,但具体措施还需要各国共同努力。我国作为世界遗产大国,在抗击疫情中积累了相当的经验,希望未来能够与国际同行交流并提供参考。

当天的直播吸引了众多行业内人士和文化遗产爱好者的收看。直播过程中,观众们就主讲内容互相交流、提出问题和建议。三位主讲嘉宾在主题发言结束后的对谈和解答部分,就观众提出的问题进行了详细的解读和回复。问题包括2020年度总报告有哪些新增内容?国际上其他国家的监测水平如何?跨地区的遗产如何监测等等。更多精彩内容欢迎收看沙龙回放⬇️。

公众如何参与世界文化遗产监测?

听完嘉宾们介绍整个世界文化遗产监测体系和流程后,我们作为公众最关心的话题是,如何参与到世界文化遗产监测工作中,贡献自己的一份力量。如果您是遗产地当地居民,可以成为遗产地的志愿者、宣传讲解员和保护者。

公众还可以在手机端下载“监测云公众版”APP,不仅能够随时随地了解世遗的权威知识,更可以在发现问题的时候及时有效地通过APP反馈给中国世界文化遗产中心的工作人员。

只有公众更多地使用,提高公众与专业机构的联动,才能更快更好地完善公众参与监测世遗的机制,完善APP的功能和操作流程。

两个多小时的直播让我们对世界文化遗产监测工作有了概括性的了解。每个遗产地的背后都是众多文化遗产从业者持续努力地付出。从三位嘉宾的介绍中,我们可以看到,尽管我国的世遗监测工作成果令人欣喜和振奋,但还是面临着很多实际的挑战,如人才和经费的不足,仍在持续的疫情影响等等,这些都需要靠全社会共同努力逐步改善。

文化遗产沙龙的举办,亦是希望通过直播的形式,打通政府部门、文化遗产专业机构、专家学者和公众的沟通通道,加强联动合作,共同为文化遗产保护事业增砖添瓦。

本次活动感谢中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心、文博圈的大力支持!

回放地址

回看本次文化遗产沙龙的精彩内容,请扫描下方二维码至北京文化遗产保护中心的B站收看。节目时间较长,分为上、下两集播出。

扫码观看

播客地址

此次沙龙的完整内容同步上线至北京文化遗产保护中心“喜马拉雅”APP播客频道,欢迎扫码关注收听⬇️