一 开弦弓

1936年的夏天,一个26岁的年轻书生来到太湖边一个名叫开弦弓的村庄。他前一年刚刚从清华大学人类学研究生毕业,考取了英国伦敦政治经济学院的留学机会。人生看似一切顺利,不幸却意外降临。在留学前夕,他和新婚妻子赴广西大瑶山调研时迷了路,妻子身亡,他本人也身受重伤。带着身心的伤痛,这位年轻人选择出国前回到自己的老家吴江县休养时日,并实地调研了姐姐在开弦弓村帮助农民建立的生丝精制运销合作社。

过了一个月,他踏上了前往伦敦的邮轮。一个月的开弦弓村的调研经历,已经让他对于未来的博士论文有了明确的方向。在邮轮上,他写下了这篇论文的第一行字:献给我的妻子王同惠。纪念忘妻的最好方式,就是用最好的学术。这个青年人在伦敦将自己在开弦弓的所得和思考写成了一部著作。

这部著作名字叫《江村经济》,这个青年人,叫费孝通。

费孝通在江村调查

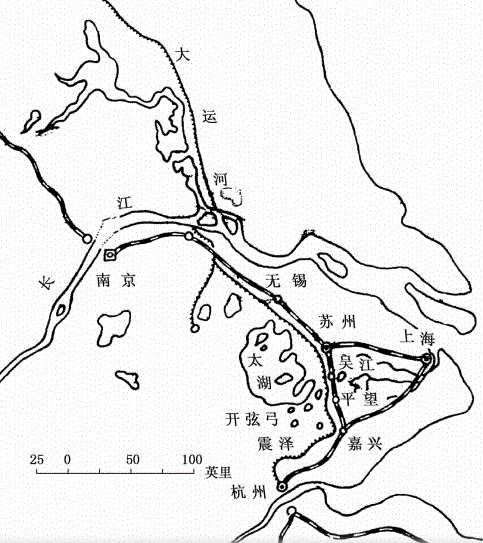

开弦弓村是典型的江南水乡,毗邻大运河,水网繁密,从震泽镇到此需坐上船走水路。这也是费孝通当年调查时经过的水路。

费孝通的家乡是苏州市吴江县,地地道道的江南水乡人。而《江村经济》之所以选择太湖边的村庄作为对象,一方面是由于家乡的缘故,另一方面也有费孝通更大的学术思考——通过这个运河边的小小村落,可以呈现一个完整的农村中国。从这本书本来的英文名称便可看出,原题目叫《中国农民的生活》。一个小小江村,能够告诉大家何为“中国”吗?在费孝通看来,或许别的农村不行,但这里的乡村,是可以的。

这是因为,开弦弓村的地理位置,以及村中从农业生产,到生活方式,从亲属关系,到经济模式,都真的很“中国”。很“中国”的一个原因,和大运河流经于此也有关系。

开弦弓坐落于长江三角洲上的太湖东南岸,村边一条清河弯弯的像一张拉紧了弦的弓,村子由此得名。这里气候条件非常有利于农业生产。而且,费孝通写道:“该地区位于长江和大运河这两条水路干线的交叉点上,这两条水路把这个地区与中国西部和北部的广大疆土联结起来。”这种先天的自然环境优越性,辅以交通的便利,也创造出了这里在当时中国经济的最具主导性的地位。

运河之水、长江之水、太湖之水,在水的滋养下,江村的农民们在农耕之外,发展出了先进的手工业,尤其是蚕丝业,成为了村里收入的重要支撑。但是,在近现代工业带来的技术发展的冲击下,传统的蚕丝业已经衰落。

在这样一个江南的运河之畔,开弦弓农民的生活,也揭示着在传统体系下中国农村能够发展出的终极形态。这种民间社会运行的形态,则更能给读者一个清晰的中国形象。在费孝通笔下,村里的家族、财产、亲属关系、职业、劳作、土地、贸易等等,都抽丝剥茧般呈现。

在这里,婚姻与爱情无关,而是为了绵续家世及促进家族的发展。男性族人占有生产资料和继承权,女性社会地位则很低,按照村里的潜规则,生孩子之前,丈夫对妻子的态度冷淡,也不能表现出亲密举动,而一旦有了孩子,“他们能比较自由的交谈,彼此之间也能比较自然的相处。真正使丈夫的家接受一个妇女的,是那个孩子。”

这种对于中国乡村的观察,后来又扩展为费孝通另一本更具社会影响力的著作《乡土中国》。在华夏大地的乡土上,至少几百年来,我们的祖祖辈辈按照费先生所揭示和描述的模式代代传承着。这种特定的地理背景塑造的经济体系,也从一个侧面展示出大运河对于中国社会、中国人所带来的极为深刻的影响。

也只有将运河城市与运河村镇一并观察,我们才能看到一个更完整的运河中国。

二 震泽

费先生到开弦弓村,是从邻近的震泽镇搭乘来往贸易的货船去的。

开弦弓村向外的联系,也要通过水路,从震泽到吴江,再到苏州。从村到镇,连起的不仅是生产和消费的环节,也是运河水乡的人与生活。

吴江位于苏州以南,江南运河西侧,太湖以东,是大运河在太湖一带的重要市镇。江南运河主线从吴江向南通往嘉兴,但由于江南水网密布,在这里遍布着各种运河的“支流”,其中从吴江南方的平望镇向西分叉出去的吴兴塘,将震泽和运河主线联系了起来。震泽也由此成为了吴江的商业重镇。

明朝开始,朱元璋鼓励江南居民种植桑树,吴江丝织业开始发展,尤其是吴江西南的乡村非常适合养蚕。到了明朝中叶之后,震泽周边的村落桑树已经发展出了“绿荫弥望”的规模。丝织业在这里迅猛发展,不仅因为老百姓学会如何生产,更在于老百姓“可以”生产。明朝中期之后,百姓向国家纳税的方式发生了根本性变革,从过去必须缴纳粮食,变成了可以用货币纳税。

江南地区从唐代以来一直是漕粮征收的重地,允许漕粮以货币形式缴纳之后,农村的老百姓可以脱离种植粮食的硬性要求,转而发展其他经济产业,比如更具价值的经济作物。一些农村生产粮食,另一些农村发展桑蚕业、丝织业,然后在茂密的江南水网中,这些村民们汇聚在镇子里进行交易。如此一来,产业分工越发精细,生产力也随之提升。

震泽古镇的古与今

明朝弘治年间,震泽镇还是一个烟火稀少的小镇;到了明朝末年,这里已经迅速发展为了蚕丝生产贸易的重镇,“人叶耕织,家通贸易”。运河穿城而过,两岸的铺面沿着水展开,形成一条条水巷。震泽的铺面以丝业为主,包括开弦弓村在内的周边农村生产的丝绸,通过水道运到这里,在运河两岸摆布开来。外面的客商也从苏州、吴江等大城市沿着运河至此。丝绸产业以运河上的市镇作为中心,农村提供桑蚕原料,经过加工交易,最终通过苏州等都市运往全国各地,甚至海外。

水乡古镇的发展,也让政府在这里的治理方式有了变化。宋代时候,朝廷在包括震泽在内的运河沿线城镇设置巡检司,主要功能是保证运河通行,以军事管理为主。明代之后,市镇发展,巡检司的主要功能便成了确保治安。比如运河与吴兴塘交接的平望镇的巡检司,主要的职能是稽查盐贩,足以见得这里依托交通枢纽所带来的贩卖私盐的暴利。

江南百姓历来承担着沉重的税粮负担,风调雨顺、漕运畅通,是他们辛苦耕作、缴纳税粮、养家糊口的根本。在相当长一段时间内,江南的老百姓要自己把漕粮运往京师,哪怕后来主要由漕军运送之后,也需要通过当地的水路将粮食送到一些中转仓。因此,当地人格外看重漕运的平稳,以致漕运神的供奉活动非常密集。甚至还出现了庙会,震泽东北5里的双杨村便是一个庙会聚点。每年,由来自震泽、盛泽的丝业公所组织,吴江西南运河沿线各村镇的代表,驾着船,通过运河聚集于此,共同祈祷神明保佑。

从开弦弓到震泽,虽然只有十公里的水路,但却是截然不同的两种人生方式。开弦弓村民坚守传统伦理,信奉男尊女卑,重视家族繁衍,守着田地和桑蚕;震泽的商人们则眼光敏锐,颇具商业头脑,看得到乡土,更嗅得到世界。从开弦弓到震泽,我们看到了中国人从“生存”到“生计”的过渡;那么从震泽再向北,顺着运河划向苏州之后,我们看到的,则是“生活”。

三 苏州

这是一段所有中国人读书时候都要学习的文字:“大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤?而五人生于编伍之间,素不闻诗书之训,激昂大义,蹈死不顾,亦曷故哉?”

明朝天启六年,魏忠贤阉党专政,大肆陷害忠良,家住苏州的东林党人周顺昌便是魏忠贤的眼中钉。为了搜捕周顺昌,魏忠贤派人到苏州行凶,苏州市民群情激愤,奋起反抗,发生了暴动,打死了两名东厂特务。事后,阉党要残害暴动市民,市民首领颜佩韦等五人为了保护群众,挺身投案,英勇就义。

一年后,崇祯即位,魏忠贤被诛。复社领袖张溥为纪念这五位牺牲的苏州普通市民,写下了流诵千古的《五人墓碑记》。在文章最后,他写道:“明死生之大,匹夫之有重于社稷也。”即使是最普通的人,他的生死对国家而言也有着非凡的意义。

五人墓是明代颜佩韦、杨念如、周文元、沈扬、马杰五义士合葬墓,位于中国江苏省苏州市阊门外山塘街775号,1956年被列为江苏省文物保护单位。

这五位英雄,都是彻底的普通人。从这些人的身份上,我们也能够理解为什么这场市民反抗强权的事件会发生在苏州。五人中的头领叫颜佩韦,是一名商人子弟;马杰是颜佩韦的好友;杨念如是名裁缝;沈扬是商人;周文元是周顺昌的车夫。除了周文元之外,其他四个人都是和周顺昌毫无关系的普通苏州市民。苏州城当时已经是一个完整的“市民社会”,这些苏州市民,代表着千千万万苏州人的正义精神,而他们的身份和职业,也是当时苏州城社会构成的体现。

商人、裁缝、车夫……明朝中后期,苏州的人口构成和职业分布已经非常接近一座现代都市。当时,由于手工业的兴盛,苏州城最热闹的“生产中心”是玄妙观,这里遍布着大量的丝织业作坊,每天都云集着上百名丝织业的工匠。有人当起了作坊主,成为机户;有人专心当工匠,名叫机工。一种新兴的生产关系在这里诞生,机户出钱置办设备,机工出力付出劳动,机户付给机工劳筹。有学者将其称为“资本主义萌芽”。

利玛窦这样称赞苏州的繁华富饶:“经由澳门的大量葡萄牙商品以及其他国家的商品都经过这个河港。商人一年到头和国内其他贸易中心在这里进行大量的贸易,结果是在这个市场上样样东西都能买到。”

到清朝康乾时期,苏州已经是全国最大的丝绸和棉布加工中心。以染坊为例,多达六十四家染坊一共有染工一万多人,甚至形成了红坊、黑坊、杂色坊等专门的分工。染坊派出的污水导致河水被污染,市民们联名要求将染坊迁走,乾隆二年,官府专门立碑要求染坊保护水质,这应该是中国最早的保护水质的法规。

清代徐扬绘制的《盛世滋生图》描绘了当时苏州城繁荣的场景

苏州的城、人、生活,是当时中国最为接近现代社会的。带来这一切的根源,是水。苏州是一座建在运河上的城市,城内有“三横四直”为代表的骨干水系,经由大运河通往家家户户,形成河街相邻、水陆并行的双棋盘格局。苏州城的历史可以上溯到吴王阖闾时期,此后历代帝王在苏州的各方向开凿水道,其中的南、北两条水道在隋炀帝时期进一步发展,成为了大运河的重要组成。苏州的城内水系与大运河紧密结合,是城市居民重要的生活水源。

这座城市的迅猛发展,还“得益”于安史之乱。北方烽烟四起,人们纷纷南逃,运河沿线的苏州成了一个方便的选择。唐朝初年的统计,苏州城只有一万一千多户人家,到了开元年间达到六七万户。安史之乱之后,这里迅速发展成为十万多户的规模。苏州水网密布,自然条件极好,运河连通江南和京畿,也让这里成了帝国的经济中心。幸运的是,有唐一代,苏州的主政官员也不断治理水系,为城市进一步繁荣创造了基础。

公元825年,白居易从杭州刺史专任苏州刺史。到任后,他发现苏州阊门和虎丘之间交通很不方便,原因是山塘河河堤太低。山塘河是运河西北方向进入苏州古城的主干河道,是大运河水网的重要组成部分。但苏州老百姓从阊门出来后,经过这里只能涉水,非常不便。于是,白居易专门组织清淤,并且整修河堤。这条河堤被称为“白公堤”,也就是今天的山塘街。

白居易十多岁时候曾经到过苏州,他人生的一大梦想便是在苏州或杭州当一任官员。没想到,他的梦想竟然都实现了。其实他只在苏州任职了不到两年。但他此后一生之中始终对这里念念不忘。有一次到扬州,他还专门写下了“扬州驿里梦苏州,梦到花桥水阁头”。

山塘街好像被白居易赋予了灵魂一般,到明清时期已成为苏州最繁华的地区之一。河两岸的居所和商铺林立,包括会馆、寺庙、祠堂、戏楼、牌坊、园林、名人墓、古桥、宅第等,这些历史建筑大都很好地保留了下来。18世纪中期,苏州官府立石碑禁止捕捞,普济桥处刻有“放生官河”四个字,所以山塘河还是我国最早的水中野生动物保护区。

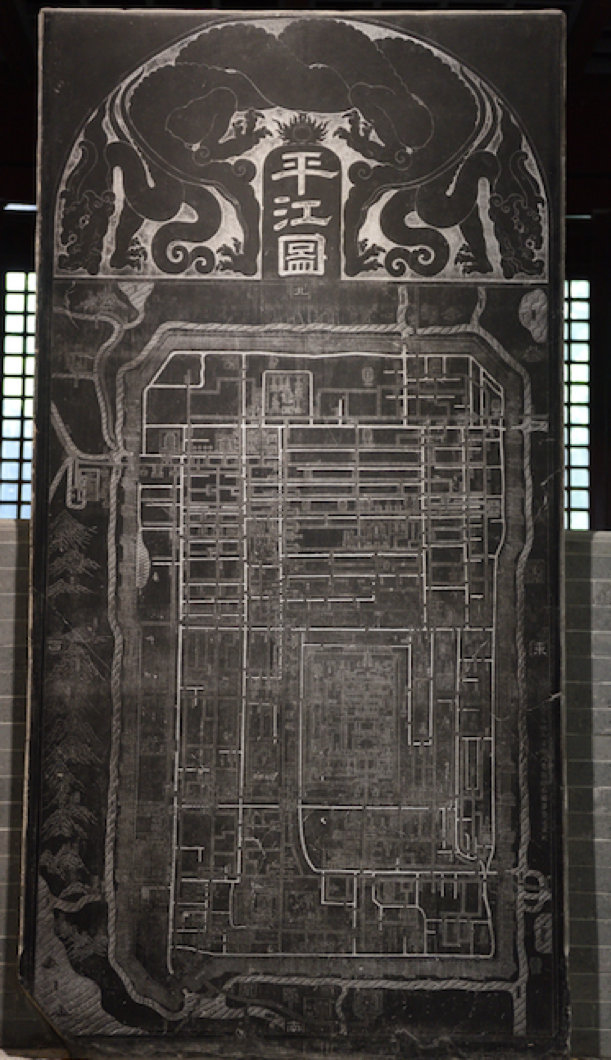

《平江图》为宋代平江府府城,即苏州城的石刻地图。石碑刻制于南宋绍定二年(1229年)。原碑保存于苏州文庙(今苏州碑刻博物馆),长2.84米,宽1.46米,厚30厘米,单线阴刻。《平江图》是中国现存最早的城市平面图,在研究中国古代城市和苏州城市发展方面具有重要价值。

南宋绍定二年(1229年),郡守李寿鹏主持刻绘了《平江图》,详细描绘了宋代平江府的大街小巷。看着《平江图》,我们能直观体会到水系对于一座城市的塑造,这些河道和桥梁构成了城市的主要肌理,城市的四周由河围拢起来。《平江图》中当时街区内的水系和街巷都比较完整的得以保存,今天,通利桥、朱马交桥、胡厢使桥、唐家桥、新桥、雪糕桥都沿用着旧时的名字。

最后,我们再回到唐朝。

宝历二年(826),白居易在苏州任上生了病,不得不停职离任,返回洛阳。沿着运河慢慢行进的白居易,在扬州之时,遇到了一位老朋友——刚刚从和州(安徽马鞍山)卸任同样要返回洛阳的刘禹锡。两位老友在扬州推杯换盏,白居易送给刘禹锡一首诗,有一句写道“举眼风光长寂寞,满朝官职独蹉跎”,为这位诗人怀才不遇打抱不平。刘禹锡却保持了非常达观的心情,在回赠白居易的诗词中写下了一句流传千古的经典:“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”

历史总是在不经意间给人惊喜。五年后,刘禹锡被任命为苏州刺史,接过白居易的衣钵,治理河道,造福苏州万民。

水上的苏州就是这样一座幸运的城市。她精致又豁达的个性,令其在历史的长河中满是韧性——无论经历多少沉舟病树,却总能迎来万木逢春。

四 中国

沿着运河,我们从开弦弓到震泽,再从震泽到苏州,它们代表了中国传统社会中村、镇、城的基本架构,也昭示着中国的未来。这里是江南的水乡,这里更是中国。

苏州城和国家总是在不经意间有着千丝万缕的联系。庆历六年(1046年),苏州人范仲淹谪居河南邓州,一个同样郁郁不得志的老友来信,请他为刚刚重新修好的岳阳楼题记。范仲淹挥笔书就了一段千古名篇:

“不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。”

范仲淹兼济天下的人生格局,是我们每每回望北宋之时的感慨。这个苏州走出的学子,用一生的坚持,践行着这个以国为重的道德标尺,也给后世的中国留下无可逾越的精神准则。

范仲淹在1034到1035年之间曾任职苏州,期间购买了一块地,本来要建造住宅。后来,他觉得这块风水宝地更应该用作教育,于是将其设立为学校,即后来的苏州府学。自此全国各地的学校都以苏州府学为范本。

曾经的“江南学府之冠”的苏州府学,位于今天苏州市中心,是全国重点文物保护单位。千年来,这里的读书声从未中断,就像苏州城从未中断过的运河水一样,坚韧,坚守。

同样一直坚守的,是苏州人通过对自身的反观,为国家的未来奉献着源源不断的思考。1981年10月,作为中国社会学会会长的费孝通沿着水路回到了阔别许久的开弦弓村,眼前的景象让他颇感振奋。他看到“农民不仅解决了吃饭问题,而且还有了钱花”。究其原因,是恢复传统副业,重建缫丝厂,新建丝织厂和豆腐坊。

1985年费孝通三访江村,经过改革开放的开弦弓村,已经和半个世纪前战火纷飞年代的那个“江村”有了翻天覆地的变化,费孝通在这里再一次透过一个小小村庄看到了中国的未来。

费先生写道:“在开弦弓村所见到的农村经济结构的变化在中国并不是个别的特殊现象。即使不能说中国几十万个农村都已发生这样的变化,但是可以说这是中国农村的共同趋势。”在他看来,开弦弓的过去就是中国的过去,开弦弓的未来,也预示着中国的未来。

实际上,这三十年来,中国社会每一步的重要转型,都没有离开费先生敏锐的观察和洞见。从苏州走出的他,为深爱的国家奉献了一生的学术力量。这一生中,他的目光始终没有离开过那条奔流不息的运河。

费孝通(左一)回访江村

1938年10月15日,英国伦敦,一个年老的学者正在为费孝通的《江村经济——中国农民的生活》一书写下序言:“本书让我们注意的并不是一个小小的微不足道的部落,而是世界上一个伟大的国家。”

写下这篇序言的学者名叫马林诺夫斯基,正是费孝通的导师。他深深为自己学生所取得的成就所欣慰。在序言的最后,他谈到了当时中国正在遭受日本帝国主义的侵略,费孝通笔下的“江村”可能已经遭到了日本人的破坏,变成了废墟。但是,他从自己这位来自大运河畔的学生身上,看到了中国人不屈不挠的坚毅气质,因此,他也坚定地相信着费孝通自己在论文中写下的信念:

“一个崭新的中国将出现在这个废墟之上。”

大运河与苏州、震泽、开弦弓的关系示意