(一)

长城是冷兵器向热兵器过渡时代的原子弹,你可以不用,却不能没有。

“没爬过箭扣,等于没爬过长城”。长城户外发烧友们会这样对你说。位于北京市怀柔区境内的箭扣长城始建于明代,箭扣长城所行经的山峦起伏极大,形如“弯弓扣箭”,因而得名。论雄奇俊美,箭扣在长城全线名列前茅,这里是无数摄影家、画家的绝佳素材。而说到险,箭扣当得一个最字。

如果你不是户外达人,那么爬箭扣要买好保险,甚至写好遗书。在“天梯”、“鹰飞倒仰”这些节点,近90度的陡壁令人望而生畏。你鼓起勇气爬上去,没有跌落万仞悬崖,也还有可能困在半山不敢下来。

当你大汗淋漓地坐在箭扣之巅一览众山小的时候,可曾有过这样一丝遐想:用于防御蒙古骑兵的明长城,为什么要修在这儿?

【图】以险峻著称的箭扣长城,却显得有些画蛇添足(张依萌 拍摄)

有关箭扣长城修建的史料并不多,我们只能尝试用周边的长城战例和现代人的视角来理解这个问题。

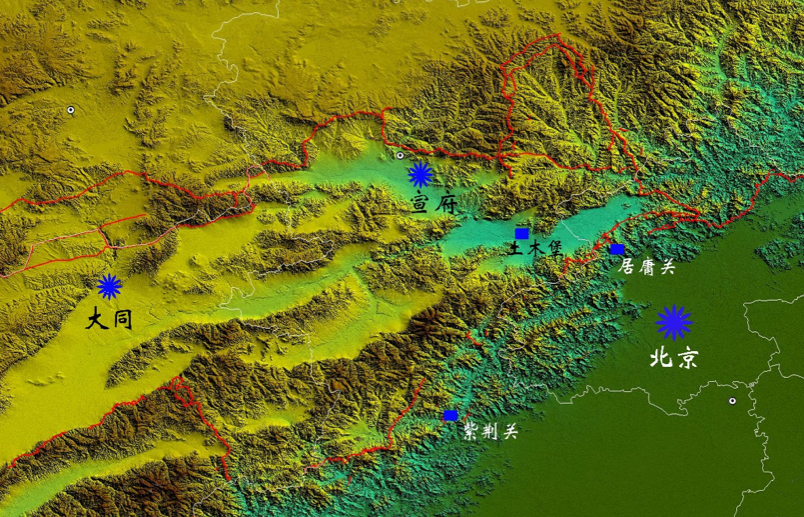

首先,我们简单考察一下北京北部的地理。

山必有缺。从史前时代起,山间的河流与谷地业已形成不同地理单元之间人员交流的孔道。北京地区自古为华夏边疆的东部咽喉。京西太行与京北的燕山山脉是草原通向中原的天然屏障,而燕山谷口则是游牧骑兵南下的必经之地。明成祖朱棣为了应对蒙古的威胁,将帝国的首都从南京迁到北京,号称“天子守国门”。北京从此具有了边疆要塞和京畿重地的双重身份,这也是京北明长城密布的重要原因。明长城挡住了所有的山谷,而每个谷口几乎都设有一处关隘。据统计,各类历史文献中留下的有名字的北京长城关口就有260多个。箭扣虽险,却也有无数山谷可以供人马通行。如果只是寻找山口设防,难免挂一漏万。最保险的办法就是用连续的长城把交通彻底阻断。

在京北,明朝选择将长城修建在燕山纵深最南侧山脊上,这样一来,层峦叠嶂就成为了长城外围的天然防线,箭扣就是燕山明长城的一段。在京西,人工与自然防线相间分布,长城与太行共舞。当敌人历尽艰辛穿过千回百转的峡谷,视线尽头的最后一道防线或将成为了压垮他们斗志的最后一根稻草。

如果我是一个入寇的蒙古骑兵,当我走在通往箭扣的峡谷中时,心里会想些什么呢?

大概我会觉得,穿过燕山的旅程是场噩梦。狭窄的山谷限制了骑兵部队的展开,从一望无垠的广阔草原来到这崎岖的山间小道,两侧的峭壁呈压顶之势。我明明是强盗,现在却像小偷。我憋屈、压抑,怀念草原,又渴望冲杀。

终于,峰回路转,我们的队伍接近了大明的边境,视线也开阔起来。正当我要摇旗呐喊宣泄一番的时候,突然看到前方山口高大的城墙和严阵以待的明朝守军。他们不但有坚固的城墙,还有闻所未闻的先进武器。两侧山顶的敌楼旌旗招展,有无数杆火枪和大炮向我瞄准。我抱着必死的决心,准备冲锋,可是回头看看,我们的队伍连绵到远方看不到头,现在挤在这个狭窄的路口,并排只能容下几人几骑,我们的狼群战术无法发挥,继续进攻,无异于肉包子打狗。算了,回草原去吧……

这就叫“不战而屈人之兵”。

(二)

山巅的长城并不仅仅给来犯之寇以震慑,更能让回师之敌面临绝境。这一经验也是明王朝用血的教训总结出来的。公元1449年夏,蒙古瓦剌部大举进攻明朝,并迅速撕碎了长城防线,接连攻陷大同、宣府两个重镇,又在怀来土木堡消灭了20万明军精锐,俘虏了御驾亲征的皇帝,兵峰直指北京城。起初,也先打得顺风顺水,然而在深入内地之后,却开始一次次地碰钉子。

专栏

土木之变

15世纪中叶,蒙古瓦剌部在首领也先的统治下达到极胜。1449年,他命三路大军南下攻明,企图占领北京,恢复元朝在中原的统治。蒙古人迅速撕碎了长城防线,攻陷重镇大同。消息传回北京,年轻气盛的明英宗朱祁镇在大太监王振的怂恿下率25万精锐御驾亲征,号称50万。大军于7月19日出居庸关、八达岭,过宣府(今张家口市宣化区),经过10天的长途跋涉,到达了大同。蒙古人的哨探早早知悉了明军的动向,但一开始不敢贸然发动进攻,于是出现了一个奇景,蒙古的数万铁骑悄悄跟着明朝的数十万大军往前走。很快,也先就发现明军行动迟缓,外强中干。他佯装败退,引诱明军追击。王振裹挟着皇帝,不顾大同监军郭敬的反对继续前进,结果被也先杀了个回马枪,致使前锋惨败。王振惊慌失措,连忙下令撤退,可是到这个时候他还不忘虚荣。王振一开始想让大军经过他的家乡蔚州(今张家口市蔚县),玩一把“衣锦还乡”,可是走到一半时,又害怕军队踩坏他家田产里的庄稼,于是再次回军宣府,这一来一回之间,蒙古的追兵赶了上来。再次交锋,明军又损失了3万人马。到8月13日,明军撤退至怀来土木堡时最终被蒙古军队围歼。随军出征的六部大员和朝廷重臣,包括王振本人都死于乱军之中。而明英宗本人,则成了蒙古人的阶下囚。

【图】土木之变重要地点(张依萌 绘制)

【图】土木堡遗址位于河北省张家口市怀来县土木村,堡内尚存一座明景泰初年为祭奠土木之变阵亡将士而建的显忠祠(图片来源:新民晚报微博)

要知道,从长城边镇到北京城之间尚有数百里的太行山要穿越。虽然其间也有不少可通人马的山谷,但大多数孔道只适合小股部队骚扰,能够让数万铁骑迅速通过的路并不多。蒙古人选择兵分两路,一路从宣府走京北关沟,另一路自大同向北京西南迂回。北路之敌在到达北京之前还有另外两道防线——著名的八达岭长城及其以南的居庸关需要突破。关沟,古为太行八陉之一的“军都陉”。在不晚于战国时代,人们已经开始在山间谷口设塞防守。成书于战国末年的《吕氏春秋》中已有关于“天下九塞”的记载,居庸关居其一。历史上这里曾发生多次激烈的战斗。成吉思汗曾在居庸关歼灭金国主力后,直捣中都,灭亡了金朝。而建立在蒙古帝国废墟上的明朝为了不重蹈覆辙,对居庸关自然要苦心经营。在土木之变后续的战斗中,北路军队没能重现祖先的辉煌,始终无法攻下居庸关。

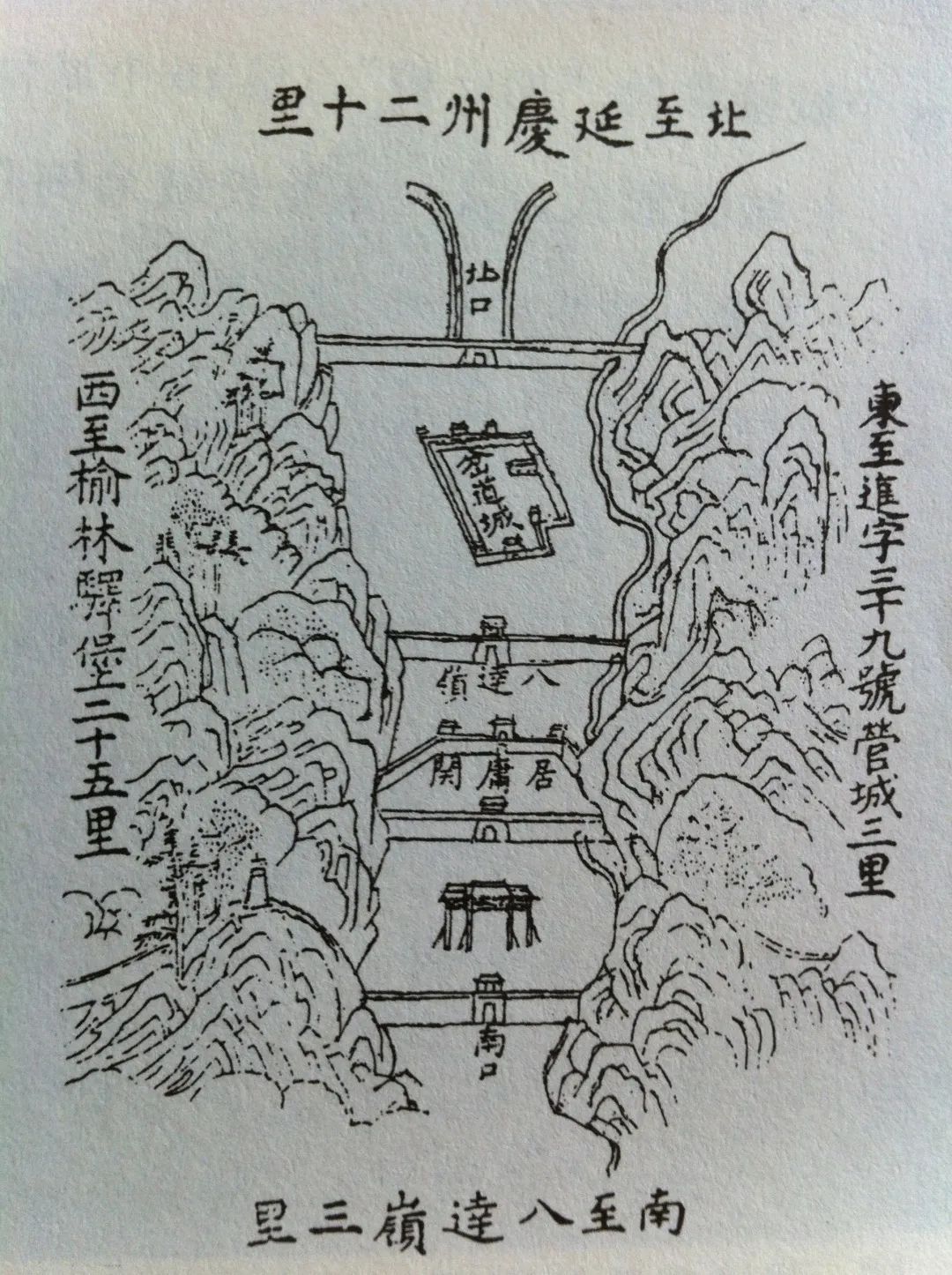

【图】关沟形势

关沟古为太行八陉之一的“军都陉”,自战国以来就是兵家必争之地。到现代,依然是交通要道。京张铁路和京藏高速均穿行关沟,途径居庸关,穿越八达岭。现在看到的居庸关关城建于明代,金元时期的居庸关在现址以北不远,废墟尚存。

西路军面对的困难并不比北路军小。他们在穿过太行山之后,还要先攻下紫荆关。传说紫荆关的始建年代也在战国。历史上有记载的紫荆关之战达到140多次。当年成吉思汗在久攻居庸关不克的情况下,正是绕道紫荆关包抄大败金军的。紫荆关深入内地,从明朝建国到土木之变前,蒙古人还从没有打到过这里,因此防守并不如居庸关严密,很多谷口还没有修建长城。也先亲率大军进攻紫荆关,并最终从周边的谷口迂回将其攻破,但明朝的老弱残兵却也能在筛子一样的紫荆关阻击了整整四天,这为接下来的北京保卫战赢得了宝贵的准备时间。

何为天下九塞,大汾、冥厄、荆阮、方城、崤、井陉、令疵、句注、居庸——《吕氏春秋》

【图】雪后居庸关(张依萌 拍摄于京张铁路穿越居庸关处)

故事并未就此结束。也先在围攻北京失利后,准备撤军。他选择从居庸关撤退。这是一个愚蠢的决定。从七月进攻大同到十月到达北京城下,也先的部队转战了三个月,人困马乏,已是强弩之末,在进攻北京失败后,士气已是低落到了极点,而居庸关的守军先是挡住了北面的进攻,又听闻京城捷报,可谓是占尽了心理优势。两相碰撞,结果可想而知,也先被关门打狗,又失败了。此时他和他的部下内心想必是崩溃的。

【图】箭扣长城内外两侧均设有垛口,可见它的防御是双向的。敌人突破长城后回师时,可以“关门打狗”。北京东部地区的明长城结构大多如此。箭扣长城向东与慕田峪长城相连,后者也是这种结构样式的典型代表(张依萌 拍摄)

无论如何家总是要回的。北边走不通,也先就换了个方向出关,换到哪里呢?紫荆关!看来蒙古人的选择确实不多。从居庸关到紫荆关,要往西走200里,再往南走200里。也先的部队沿途被明军不断骚扰阻击,损兵折将,狼狈不堪。到十一月撤出紫荆关时,四个月前的虎狼之师,已经变成了一群被赶着跑的牛羊。曾经扬言要“复我大都”的也先,最终梦碎大都。可是这还不算完。别忘了,无论是居庸关还是紫荆关外,都还有一道长城呢!

土木之变使明朝蒙受了重大损失和奇耻大辱,但长城的存在使得随后的剧情出现了意料之外的大反转。气吞山河的蒙古铁骑面对明朝的残兵败将,先在居庸关进攻失利,又于紫荆关受阻,继而在北京城下被同仇敌忾的明朝军民杀得大败。最终,也先心心念念的“反明复元”行动草草收场。

前面的故事道出了长城的两个重要作用,一是心理震慑,二是二次打击。在当代,具备这两种功能的武器,被称为战略武器。此时你大概和我一样,想到了罗布泊里升起的那一朵蘑菇云。张爱萍上将曾有一句名言:“再穷的叫花子,也要有一根打狗棍”。对,长城是冷兵器向热兵器过渡时代的原子弹,你可以不用,但不能没有。在明长城这座“核武器库”中,居庸关就像一枚无需强悍的体魄就能控制的发射按钮;箭扣长城,大概就是当量最大的那颗弹头吧。

长城的目的

战略威慑

形象工程

到这里你可能依然有疑问,即便北京北部山区的长城有这许多重要的作用,箭扣长城的修建也还是略显画蛇添足。那么我们换个角度来推敲明朝人的心思,箭扣长城距离首都近,距离草原远。就算蒙古人打不过来,哪天皇帝一高兴,要来检阅戍边将士,或哪怕只是在周边巡行,远远地眺望边境,咱们的长城也是一个不错的形象工程啊!