编者按:

殷墟——风雨如晦,鸡鸣不已。既见君子,云胡不喜。(《诗经国风·郑风·风雨》)

——殷墟考古与其肇启者们

殷墟是中国历史上第一个有文献可考、并为甲骨文和考古发掘所证实的中国商代晚期的古代都城遗址,公元前1300年前后第二十代商王盘庚由奄迁都于殷(今安阳小屯一带),在此建立了长期稳定的都城,历经八代十二王,共计255年。

其规划布局对中国都城以后的建设和发展具有重要的影响;殷墟王陵是中国最早的大型王室墓地,是中国墓葬王陵制度的源头;甲骨文是中国已知最早的成熟文字,印证了中国商代历史的可信性,使中国的信史上推了近千年;殷墟遗址是商代晚期社会形态的真实载体,反映出建筑、青铜铸造、历法等科学技术的高度发达。

于中国考古一学,逐本溯源可追至北宋之金石学。时宋人考古青铜器、石刻碑碣以著录考史。至清末,国弱而开关,西方之科学亦传至中华。西洋亦以盗掘、收藏华夏之古物为好,后亦有西洋之学者与华夏之学者在华行考古之科学调查与发掘之事。

20世纪初,中国动荡不安、内忧外患之时,华夏之学者亦以己身投之于科学考古中,希以证中华之历史与民族、展中国之考古科学之道路。此中,又以中央研究院历史语言研究所(史语所)考古组于河南安阳之殷墟发掘为最。20世纪上半叶,殷墟考古占据了中国考古学的半壁江山。

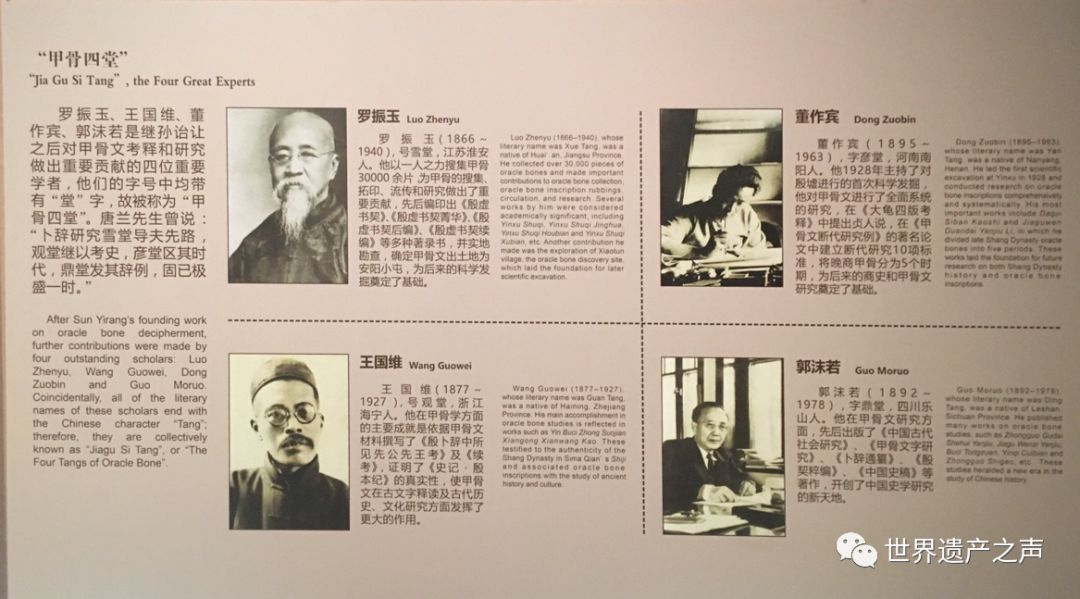

思及商王朝,众多始知于《封神演义》、历史课本等,孔孟之时亦多有对三代极盛之时之畅想。据传,清末安阳剃头匠人李成,以田间常见之甲骨为龙骨入药,自此,安阳之甲骨盗掘猖狂无惮。1899年,王懿荣始觉龙骨一味乃为文字,此后收藏、盗掘之风更胜、甲骨外流亦甚多。此后,甲骨四堂之王国维(观堂)、罗振玉(雪堂)及其他文人相继收藏、研究。陈子展评曰:“自雪堂导夫先路,观堂继以考史,彦堂(董作宾)区其时代,鼎堂(郭沫若)发其辞例,固已极一时之盛。”然甲骨热潮并未开启考古探寻殷商文化之路。

1928年,傅斯年主持史语所考古工作,并选择安阳进行发掘工作。时人多以为安阳盗掘已尽,无考古价值,然傅先生对于安阳的考古持乐观态度。他极力主张“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”。同年8月,史语所编辑员董作宾赴安阳小屯调查,并于10月开始第一次发掘。董先生作为古文字研究者其研究方法乃袭王罗之旧法,于田野考古其认识仍处于收集甲骨之中,非傅斯年期盼之最佳人选,但因其是河南人又研究甲骨故董君纳入其中。后李济评此次发掘仍为古董商之陈法,只收甲骨,毫无记录与科学可言。

20世纪30年代小屯村附近的挖掘现场

1928年12月,李济任史语所考古组主任,殷墟迎来了发掘的“掌门人”,李济先生也无愧的成为中国考古学之父。1929年3月第二季发掘开启标志着殷墟的考古发掘进入了有原则和方法的田野考古阶段。李济先生主持的殷墟第二季到第九季发掘是以探索安阳建筑遗迹为主要发掘和研究的,并逐渐探索出辨识中国的考古遗迹现象的经验。至1934年,第十季以梁思永主持的西北冈王陵的发掘为标志到1937年第十五季发掘结束,中国的田野考古在安阳走向成熟。

1931年第三次殷墟挖掘时

李济(左二)、董作宾(左一)、梁思永(右一)

在小屯驻地欢迎傅斯年(右二)视察

安阳为我们带来了什么?

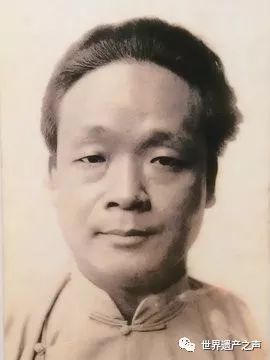

中国考古学之父——李济

李济,1923年获哈佛人类学博士归国后先执教于南开大学并以此走进学术上层。1926年受聘于清华大学国学研究院成为“五大导师”之一,同年在清华做《考古学》演讲,并主持西阴村遗址发掘此亦为中国人自己第一次主持的田野考古发掘。在安阳考古之时,李济先生提出了科学考古的观念,指出要有问题、有方法、精确记载、无成见和有耐心。同时也与参与考古的人员约定出土物归国家所有,不购买、不收藏,后也成为中国考古学者的行规。此外,李济先生也对青铜器研究颇有贡献,并培养出了第二代考古人才。

甲骨四堂——董作宾

董作宾,河南南阳人也,1924年入北京大学随王国维习甲骨文。28年入史语所,为甲骨而疾走奔波,殷墟发掘后也多次为之游走斡旋。李济加入后,董更是一心研究甲骨文,并将田野发掘交给李济,最终成就了董作宾在甲骨学上的地位。其最值得敬仰的研究当属《甲骨文断代研究例》及《殷历谱》。

“后冈三叠层”发现者——梁思永

1931殷墟的第四次发掘迎来了另一位考古学大师——梁思永,他的加入使殷墟发掘日趋成熟。李济先生虽有科学意识,然田野并不是其强项,梁思永恰好弥补了这一点。梁思永先生首次在殷墟的发掘采用了以土质土色划分地层发掘的方法(地层学),并于殷墟后冈发现“后冈三叠层”现象,确认了仰韶、龙山和殷墟三个时间顺序,以及相对的彩陶、黑陶、灰陶的顺序驳斥了“中国文化西来说”。

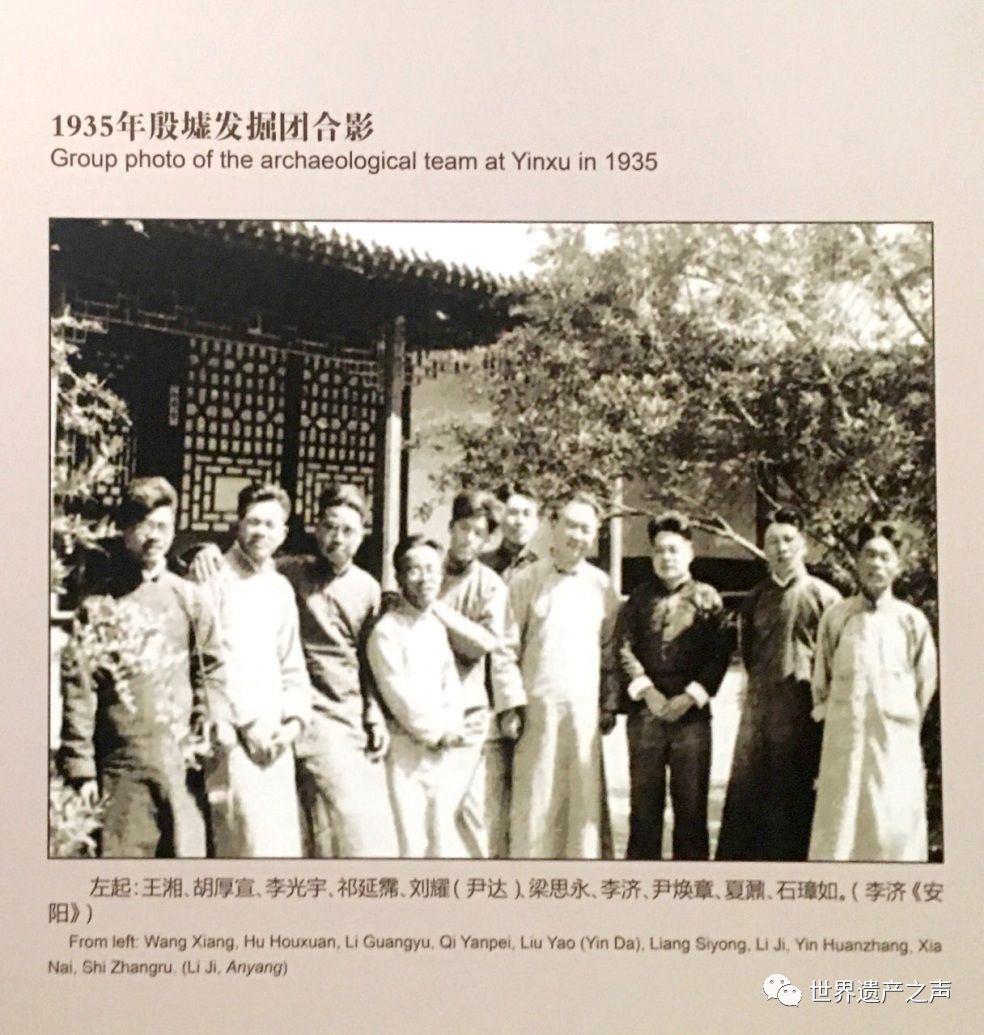

考古十兄弟

15次的殷墟发掘中,不仅傅、李、董、梁四位先生的支持,培养吴金鼎、夏鼐等留学人员,以有以十兄弟为代表的本土考古学家。十兄弟分别为李景聃、石璋如、李光宇、刘耀(尹达)、尹焕章、祁延霈、胡厚宣、王湘、高去寻、潘悫。发掘中后期很多发掘也是有十兄弟主持发掘完成的。

十兄弟于1938年随政府转移至长沙终于清溪阁饯别。所谓故人相知难想见,尽在离别一盏中,岂不忆海门深不见,浦树远含滋。相送情无限,沾襟比散丝。

结语

1928-1937这十年间,诸君坚持不懈,其间唯有1930年因中原战火频发,地方政府和中央矛盾爆发,考古受阻而停。此间,各位先生在地方与中央之间协调,并为保护遗址而破坏古董商和土匪的利益。九一八事变后,时任中央研究院院长的蔡元培先生亲笔题词“风雨如晦,鸡鸣不已”以此勉励国难之际仍工作的殷墟考古发掘团队。

新中国成立后考古人重新开启了对于殷墟的考古发掘研究,自1928年发掘之始至今90载,工作未停、研究未停。中华人民共和国成立后,李济等人赴台在海峡的另一侧也未停止对殷墟发掘资料的整理和研究。于2006年列入世界遗产名录。

附:适用标准(2006)

标准Ⅱ 殷墟是商代晚期的都城,它显示了各种重要影响力的相互交流以及中国古代青铜文化发展的最高水平,包括文字体系。

标准Ⅲ 殷墟的文化遗存为商代晚期的文化传统提供了独特的证据,并且是诸如阳历、阴历体系和甲骨文等许多科技成果和创造发明的见证。

标准Ⅳ 殷墟的宫殿、宗庙和皇家陵墓是中国最早建筑的杰出代表,它们具有重要的意义,树立了早期中国宫殿建筑群和皇家陵墓群的典范。

标准Ⅵ 殷墟的实物遗存为被视为具有杰出的全球性价值的中国文字和语言体系的早期历史、古代信仰、社会体系以及重大历史事件提供了物质证据。

参考文献:

[1陈淳.安阳小屯考古研究的回顾与反思——纪念殷墟发掘八十周年[J].历史教学(高校版),2008(12):93.

[2]陈洪波. 中国科学考古学的兴起:1928-1949年历史语言研究所考古史. 广西师范大学出版社, 2011.

[3] 何毓灵.风雨如晦,鸡鸣不已——殷墟早期考古发掘人物侧记[J].群言,2015(11):37-41.

[4]徐坚. 暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统. 北京: 科学出版社, 2012.

[5] 黄海烈.民国时期殷墟发掘对中国古史研究的影响[J].历史教学(下半月刊),2010(11):66-72.